Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - [36]

Герасимович недоволен Нержиным («Отдать всю планету на разврат? Не жалко?»), и Нержину, как кажется, нечем крыть («Планету — жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить» (653)), он лишь ищет выход, выглядывает в сумерках будущую дорогу и словно ощупью набредает на удивляющий Герасимовича вывод: слово разрушит бетон.

Это действительно противоречит и сопромату, и диамату, но — прав Нержин — не противоречит Евангелию. Нержин чувствует, что он прикоснулся к тайне, и вместе с ним к тайне прикасаемся мы.

Слово — душа народа, его память, его история. И человек, ощутивший историю народа — своей, как ощутил это Володин, вникая в родословную, беседуя с дядюшкой и вглядываясь в деревню Рождество, становится похожим на поэта и совершает поступок, противоположный всему тому, что воспитывала в нем среда. Дочь прокурора Клара, почувствовав фальшь бесчисленных слов, верит и зятю, который скоро станет государственным преступником, и Руське Доронину — уже зэку. И тот же Руська, вроде отравленный общественной ложью, всей плотью своей, молодостью, рисковостью, авантюрностью, ломает ни с того ни с сего стройный уклад Шишкиных-Мышкиных. Не случайно трех молодых героев многое связывает, не случайно, что даже с Руськой косвенно соотносится тема Есенина (будучи стукачом-двойником, Руська «заложил» есенинский томик Нержина куму). Этой молодости не должно быть в сталинской стране («К порокам среди молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!» (146) — учит Сталин Абакумова), а она — есть.

Живое ищет жизнь. Мертвая идеология обречена на гибель, а слово найдет свой путь. Пусть Сталин и его, как говорит Спиридон, «заведение» лишили героев Солженицына счастья отцовства — дети не перестают рождаться, как не перестают звучать слова. Солженицынская вера в будущее неотрывна от его веры в слово. Ибо он твердо знает, что Младенец, с которого началась наша эра, избежал иродовой казни, ибо он верует: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Вот почему протагонистом романа, способным пройти сквозь искушения и расслышать все многоголосье, оказывается будущий писатель. Нержинская поглощенность писательским делом (а для Солженицына, как некогда для Гоголя, труд историка неотделим от труда писателя) скрыто мотивирует все его поведение. Он уходит с шарашки не потому, что вообще стыдно на шарашке оставаться (остается же такой обаятельный и дорогой автору персонаж, как Потапов); не потому, что работа «на Пахана» противоречит его убеждениям (это прожект Сологдина и решение Герасимовича); не потому, что его тяготит элитарность и оторванность от народа (мы знаем, что Нержин отнюдь не мифологизирует народ, а к друзьям по шарашке относится с истинной душевной приязнью, достаточно вспомнить его «лицейский» тост «за дружбу, расцветающую в тюремных склепах» (404)[116]. Нержин уходит в лагерь потому, что убежден: там ему легче будет продолжать свое катакомбное писательство. То писательство, ради которого он живет, может быть до конца и не отдавая себе в этом отчета.

Писательство, дело художника — не страсть, не досужее занятие, не следствие выбора, это — поручение. Дар можно промотать, фальсифицировать, как поступает популярный беллетрист Галахов (его книги есть в шарашечной библиотеке; его читает соседка жены Нержина по общежитию, аспирантка из Венгрии, наконец, мы видим его на макарыгинской вечеринке[117]). Дар можно противопоставить реальности — это судьба художника Кондрашёва-Иванова, идущего в своих талантливых картинах мимо обыденности — к рыцарскому идеалу (несомненно, линия Кондрашёва-Иванова связана и с линией Сологдина: рыцарство, католицизм, неведомая, «не-левитановская» Россия, замок святого Грааля, и с линией Герасимовича: художник — потомок декабриста; в свою очередь, через фигуру живописца прорисовывается странное родство Сологдина и Герасимовича). Если Галахов однозначно высмеян (хотя упоминание о его растраченном таланте отнюдь не этикетно), то к Кондрашёву-Иванову автор относится сложнее. Конечно, картины его — подлинное искусство, а шутка о сходстве его метода с социалистическим реализмом остается шуткой. Но все же разрыв идеала и действительности, на котором настаивает художник, не может удовлетворить Солженицына.

Авторское заверение: «…и сама „шарашка Марфино“ и почти все обитатели её списаны с натуры», — не скромная констатация, но credo писателя. Только полная реальность мировидения делает зримым идеал, никогда не уходящий из мира. Поэтому тяга к натуре (а в исторических сочинениях — к документу) — характернейшая черта прозы Солженицына. Поэтому писателем может стать лишь напряженный свидетель, каким и предстает в романе Нержин.

Портретность, натурность солженицынской прозы не уплощает ее, но углубляет. Полнота знания о человеке дает возможность увидеть его тайну, оторвать от той идеологической маски, которыми столь щедро одаривает своих сынов XX век. Постоянные противоречия «натуры» и идеологической роли раздирают героев Солженицына; и, хотя ансамбль философских споров писатель выстраивает с железной логикой математика, обретаемая симметрия постоянно рушится то под ударами неистребимой стихии комического, то благодаря нисхождению автора в глубь души того или иного героя. Архитектоника постоянно поверяется психологическим анализом. Ни одно высказывание любого из героев не может быть воспринято как афоризм, сентенция в чистом виде — всегда действуют авторские оговорки, либо выраженные прямо, либо заложенные в целостной обрисовке характера. Солженицын щедро дарит героям свои мысли (аналогий с публицистикой можно найти множество, причем в речах самых разных, в том числе и малоприятных персонажей), прекрасно понимая и не забывая дать понять читателю, что мысль меняется в зависимости от контекста, характера говорящего, его состояния и т. п.

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

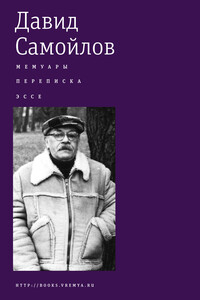

Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.