Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - [34]

Сологдин предает ведь не только «косопузую страну» (506), но и Запад, которому, впрочем, уже тоже произнес приговор: «И никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью Римской церкви!» (477). И вновь совпадение с Яконовым, который, наблюдая «из качалки» за шахматной партией Восток — Запад, был душою за Запад, но твердо знал, что победит Советский Союз.

«Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки» (566). Этот «мировой закон» в сознании Яконова легко ассоциируется с «ходячей фразой» — «все люди — сволочи». Дьявольская ирония соединяет образы полковника и арестанта, и уже не различишь, где тут искушение Великого инквизитора (мечта о силе, отождествляемой с католицизмом — «чудо, тайна, авторитет»), где демоническая греза о миллионе, которую Сологдин позаимствовал у «подростка», а тот у Ротшильда и Скупого рыцаря (вновь рыцарь!), а где бытовой «западный цинизм» («Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину» (564), — думает Яконов в той же главе). Чудовищная амальгама играет бесконечными оттенками, и бездна — уже не ГУЛАГа, но нравственного падения — зовет назад.

И все же: Сологдин — не Яконов. Хотя бы потому, что не ему доверены наиболее циничные аргументы; хотя бы потому, что он зэк сегодняшний, а не зэк бывший и будущий; хотя бы потому, что и вправду страшен, черен, безжалостен третий грядущий срок; хотя бы потому, что есть у Сологдина дар, есть азарт исследователя, есть сердечное чувство к жене (не к сытому дому, не к благолепному уюту!), пусть и отяжеленное изменой; есть дружба с Нержиным.

И нет никакой уверенности в том, что русскость Сологдина только маскировка, только игра, — слишком истово следовал он Языку Предельной Ясности, слишком рьяно спорил с Рубиным. Как ни сгущаются темные краски (деяние опровергает помыслы) вокруг Сологдина, читатель не может забыть его изначальной светоносности[112]. И очень мощным аргументом в защиту героя представляется его фамилия, в которой отчетливо слышится отголосок фамилии автора. Более того, назвав автобиографического героя нейтрально — Нержин, Солженицын как бы разделил звуковое обличье своей фамилии: Солженицын = Сологдин + Нержин[113], тем самым бросив автобиографический блик и на дискредитированного персонажа.

Вглядываясь в фигуры Рубина и Сологдина, читатель осознает всю губительную мощь идеологизированного тоталитарного государства, которое может либо растворить в себе человека (случай Рубина), либо вытолкнуть его в одиночество цинизма, прикрытого другой выдуманной идеологией (случай Сологдина). Трагедия (как довольно часто бывает у Солженицына, инкрустированная комическими мотивами) этих персонажей в их напряженной активности, в их внутренней приверженности к идеологической четкости, в их гипертрофированном интеллектуализме, неразрывно связанном с инстинктом самосохранения. И Сологдин, и Рубин не в состоянии сделать шаг из своей сферы (или, на Языке Предельной Ясности, — «ошария»); для того и другого дворник Спиридон — лишь немой объект, а не совопросник, для того и другого Россия — абстракция, что не исключает ни проклятий Сологдина, ни патриотизма Рубина.

Между тем и Россия, и дворник Спиридон существуют, и Нержин обращается к ним не ради поиска «сермяжной правды», но ради самого общения. Его влечет живой человек с непривычным взглядом на реальность, с особенной и неповторимой судьбой, каждый поворот которой оказывается для Нержина неожиданностью. Нержинское «хождение в народ» началось до общения со Спиридоном — была война, был лагерь, были человеческие судьбы и была естественность схождения с мужиками, недоступная барам прошлого века. Не только умственный поиск, но и прежде всего обыденность поколебали прежнюю, довоенную очевидность («Не было и никакой Руси, а — Советский Союз…» (483)). Народ сохранил свою особенность, но утратил «кондовое сермяжное преимущество». Общаясь с солдатами и зэками, разговаривая со Спиридоном, Нержин все больше понимает, что «оставалось — быть самим собой» (485), что «надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то — крупицей своего народа»[114] (485).

Старая традиционная вера в народ и сохраняется, и меняется, рядом с восхищением мерцает ирония, словно бы делает автор себе и любимому герою скидку на обстоятельства места и времени. «С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве (мир маскарадных „мертвых душ“ мы наблюдали в романе достаточно, его не заметить способен только Рубин. — А. Н.). И вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества» (485).

Спиридон, несомненно, сумел сохранить душу в своих бесконечных злоключениях. Его сказочная по форме история жизни, а заодно и России, куда достовернее, чем суконным языком квазинауки писанная другая история человека и страны — биография Сталина. Полярность этих автобиографий (Солженицын настойчиво подчеркивает сталинское авторство известной всей стране коричневой книжицы, следуя, впрочем, за логикой титульного ее листа) лучше многого объясняет, кому принадлежит власть в стране рабочих и крестьян. И у Спиридона то неволей, а то и в охотку укреплявшего эту власть (а мог бы укреплять и другую), есть все основания в сердцах послать на три веселых буквы «всех сеятелей разумного-доброго-вечного» (494), не разбираясь особо в идеологических тонкостях.

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

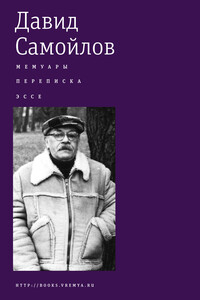

Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.