Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения [заметки]

1

Сколько возможно, тексты цитируются по этому изданию: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006 — … (на сегодня выпущен 21 том). Номера томов (римская цифра) и страниц (цифра арабская) даются в тексте, в скобках. В главах этой книги, посвященных рассказам, роману «В круге первом», повести «Раковый корпус», номера томов, в которых помещены эти тексты (соответственно I, II, III), опускаются (указываются только страницы). О системе отсылок в монографии о «Красном Колесе» см. в «Предварительных замечаниях» ко второй части книги. В цитатах сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации, о них см.: Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 524–539. Все шрифтовые выделения в цитатах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну. В иных — немногочисленных — случаях дается помета: «курсив мой».

2

Тщанием М. Г. Петровой подготовлено удивительное издание: Солженицын Александр. В Круге первом: Роман. М.: Наука, 2006 (серия «Литературные памятники»).

3

Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 8–9.

4

Цит. по: Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 15–16.

5

Рассказ Солженицына первоначально назывался «Щ-854». По настоянию редакции «Нового мира» были изменены название (совершенно в советских условиях невозможное) и жанровое определение («для весу»); новое заглавье автор внутренне принял, но об уступке с «повестью» сожалел (XXVIII, 26–27) Ахматова и Чуковская читали машинопись еще не опубликованного рассказа с «промежуточным» заголовком.

6

Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 512; о последовавшей вскоре встрече Ахматовой и Солженицына см.: Там же. С. 532–533; ср. также: Солженицын Александр. Анна Ахматова // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2016. <Вып.> 5. С. 7–16.

7

Цит. по: Сараскина Л. И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 498.

8

Из статьи Н. Сергованцева «Трагедия одиночества и „сплошной быт“» («Октябрь». 1963. № 4); цит. по: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 129, 132.

9

Ясное представление о «Борьбе за „Ивана Денисовича“ (1962–1965)» дает соответствующий раздел указанной выше книги. См. также: Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2014. С. 63–123. Весьма впечатляют и резко неприязненные отклики на рассказ «простых читателей», в том числе — без сомнения искренние; см.: «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей. 1962–1964. М.: Русский путь, 2012. Составитель этого интереснейшего издания Г. А. Тюрина указывает: «Количественные пропорции положительных и отрицательных отзывов выдержаны (в сборнике. — А. Н.) в соответствии с содержимым единиц хранения в архивных фондах».

10

То же, на наш взгляд, должно сказать и об иных сочинениях Солженицына, будь то родившиеся в 1960-х рассказы и повесть «Раковый корпус» или казавшийся писателю на исходе 1950-х законченным роман «В круге первом».

11

12 декабря 1961 в дневнике Твардовского появляется запись: «Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». — Твардовский Александр. Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1. С. 68; «А. Рязанский» — псевдоним, значившийся в рукописи; фамилию писателя Твардовский расслышал неточно.

12

Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1997. Т. 3. С. 25.

13

Сопоставление силы «общественного резонанса» просто невозможно. В XIX веке не было ни чудовищных катастроф, что обрушились на Россию в первой половине XX столетия, ни огромной читательской аудитории.

14

Эти сочинения (как и лирические стихотворения 1946–1952 гг.) см.: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М., 2016. Т. 18 (= Раннее).

15

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 2. С. 424.

16

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 21.

17

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.

18

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.

19

Это яркий (но далеко не единственный в рассказе!) знак идущей холодной войны, превращение которой в «горячую» не удивило бы героев Солженицына.

20

Работа над «Случаем…» шла в то время, когда набирался 11-й номер «Нового мира». По слову автора, рассказ писался «прямо для журнала, в первый раз в жизни» (XXVIII, 46). Уже 17 ноября редактор получил новую вещь, а на следующий день обсуждал ее с автором; см.: Твардовский Александр. Новомирский дневник. Т. 1. С. 127, 131. Замена в заголовке реального топонима придуманным «созвучным» была произведена для отвода незапланированных (не нужных автору!) ассоциаций с фамилией одного из самых одиозных советских литераторов, ярого сталиниста и противника «Нового мира», тогдашнего главного редактора журнала «Октябрь». Вот и пришлось Солженицыну временно обратить обычную домашнюю птицу (кочет — петух) в хищную.

21

Закономерно, что в рассказ из оставленной повести перенесен ряд сильных деталей, характеризующих как психологическое состояние героев (Нержина и Зотова), так и историческую атмосферу. Важные параллели отмечены в комментариях В. В. Радзишевского к тому XVIII Собрания сочинений.

22

Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 97.

23

Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: Искусство — СПб, 2003. С. 11. («Не-мемуары» диктовались уже смертельно больным ученым в декабре 1992 — марте 1993 гг.) Нелишним кажется здесь сообщить, что 29 февраля 1962 г. «доктор филолог. наук, проф. Ю. Лотман, чл. КПСС с 1942 г.» направил в Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства глубокий и проникновенный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича», заканчивающийся утверждением: «…присуждение повести А. Солженицына Ленинской премии будет глубоко верным и в литературном, и в политическом отношении шагом». — Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. <Вып.> 1. С. 326–328.

24

Цит. по: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 107. Разрядка дана автором книги.

25

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 7.

26

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 16–17.

27

Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172.

28

Подробнее см. далее в главе II этой книги («Русская словесность на Матрёнином дворе»).

29

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 1. С. 24–25.

30

Фрагмент письма Твардовскому см.: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 139.

31

Замена одной нейтральной фамилии на другую была, видимо, внутренне необходима автору (читатели некомментированных изданий рассказа ее просто не могут воспринять), несомненно поэтически достраивающему жизненный сюжет. Реальная Матрёна могла рассказать Солженицыну о своей первой любви, обусловившей ее особые отношения с Фаддеем, но фантастическая атмосфера, окутывающая исповедь Матрёны, возникающий в ней символический (и много раз отзывающийся в других фрагментах текста) мотив топора, размышления о ходе времени и обусловленном им психологическом состоянии героини, решившейся на замужество, безусловно, домыслены Игнатьичем (литературным двойником автора). О значении поэтического достраивания реальности у Солженицына см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе „В круге первом“».

32

Это зачин второй главки — Игнатьич прожил в Тальнове примерно пять месяцев (крещенский эпизод описан ранее). Конструкция «а я тоже…», формально указывая на симметрию в отношениях персонажей, на самом деле свидетельствует об ином. Матрёна не тревожит Игнатьича расспросами, потому что печальное его прошлое угадывает сама; Игнатьич, кое-что зная о былом Матрёны, пока не склонен размышлять о ее судьбе и личности.

33

Ср. после рассказа о неукротимой жадности Фаддея: «Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один» (145). «Такой не один», однако, не означает, что других не было вовсе.

34

Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянских культур, 2009. Т. 4. С. 170.

35

Сперва читатель узнает об одиночестве рассказчика («никто меня не ждал и не звал») и о том, что он «задержался с возвратом (в Россию. — А. Н.) годиков на десять» (116), — названный срок отсутствия персонажа в сочетании с точной датировкой действия («летом 1956 года») указывает не только на лагерь (тюрьму), но и на войну, с которой возвращались в 1945–1947 гг. (отсюда неопределенность временной конструкции). Позже о военном и лагерном опыте говорится определенно, но не акцентировано, словно бы к случаю: «…ещё лагерная телогрейка на ногах…»; «Ел я дважды в сутки, как на фронте»; «И когда невскоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме…» (важна не столько информация об Игнатьиче, сколько понимающая реакция Матрёны); «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы»; «Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях» (122; 123; 130; 137; 138). Подчеркну, что речь здесь идет о собственно тексте рассказа, изначально писавшегося в стол. Контекст публикации, последовавшей через два месяца после триумфа «Одного дня Ивана Денисовича», несомненно, придал автобиографическим мотивам большую определенность. О жизненном пути прежде никому неизвестного автора лагерной повести читатель был проинформирован заметкой П. Косолапова «Имя новое в нашей литературе» («Московский комсомолец». 1962. 28 ноября); см.: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 39–40.

36

Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 547 (перевод Б. А. Ерхова).

37

Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.

38

Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 5. С. 35. Реминисценция отмечена: Лекманов О. А. «От железной дороге подале, к озерам…» (о том, как устроено пространство в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор») // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. С. 331; ср. также комментарии В. В. Радзишевского (598–599).

39

Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172. Немаловажно, что, начиная с прижизненной публикации «Стихотворений в прозе» (1882), «Русский язык» замыкает предназначенный автором для печати цикл, следуя прямо за трагическо-скептической «Молитвой».

40

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 2. С. 100; подробнее о пушкинском плане «Русского языка» см.: Немзер А. «Песнь о вещем Олеге и ее следствия» // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту: University of Tartu Press, 2013. С. 290. Следует отметить, что для «Песни о вещем Олеге» равно значимы сопряженные темы провидения (явленная сюжетно) и памяти (прямо обнаруживающаяся в финальных строках, но организующая повествовательную структуру текста).

41

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.

42

См. Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 447.

43

Некрасов Н. А. Указ. соч. С. 119, 126–127, 186–187.

44

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 105, 80, 81.

45

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 80.

46

Укажу на еще одну частную, но потому показательную перекличку в историях двух Матрён. «Уж будто не колачивал?» / Замялась Тимофеевна: / — Раз только, — тихим голосом / Промолвила она. (Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 138); Филипп единственный раз побил жену из-за того, что та не сразу дала башмаки его сестре (золовке Матрёны). Ср.: «Меня сам ни разику не бил ‹…› То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил» (134).

47

Лекманов О. А. Указ. соч. С. 331.

48

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 46.

49

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 221. Некрасов использовал народные прибаутки, записанные им еще в середине 1840-х гг. (Там же. С. 681–682; комментарий О. Б. Алексеевой); скорее всего, знал он и восходящий к сходным фольклорным источникам пушкинский набросок (1833; впервые опубликован в «анненковском» издании, 1855), где доминирует тема доброй памяти: «Сват Иван, как пить мы станем, / Непременно уж помянем / Трех Матрён, Луку с Петром, / Да Пахомовну потом». — Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 240.

50

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 4. C. 81.

51

Ср. также словосочетание «безпритульная Матрёна» (135) — формально неверное (изба у Матрёны есть, говорится о ней в той же фразе!), но точное по существу.

52

Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 233–234.

53

Ср. написанное в «вечной ссылке» стихотворение «Россия?» (1951): «Есть много Россий в России, / В России несхожих Россий. ‹…› Среди соплеменников диких / России я не нахожу… ‹…› В двухсотмиллионном массиве, / О, как ты хрупка и тонка, / Единственная Россия, / Неслышимая пока!..» (XVIII, 235–237).

54

И более скрыто — со старым богатырем, премудрой лесной девой и дорожкой, навсегда уводящей миленького.

55

Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314 («…Вновь я посетил…»).

56

Эта общеизвестная строка служит названием 91-й главы «дантовского» романа «В круге первом» (арест и первые лубянские впечатления Володина) (II, 654).

57

Как Высокое Поле — миниатюрный рай, в котором можно обитать лишь человеку до грехопадения (не обремененному заботой о пище). Описывая оба локуса, Солженицын использует уменьшительные суффиксы, обретающие прямо противоположные значения; ср.: «местечко», «ложки», «взгорки», «плотинка», «рощица» — с одной стороны (117) и «узкоколейка», «паровозики» — с другой; зловеще окрашены и странноватые глагольные формы со значением неполного действия — «пображивать», «подпыривать» (117), ориентированные на песенный фольклор и его имитации, где они обычно несут иную семантику.

58

Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 208, 212.

59

Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 197.

60

Ср. ту же мнимую антитезу у Солженицына; прежде воспоминаний о свежем ветре и звёздном своде в рассказе говорится о «пыльной горячей пустыне» (116).

61

Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 177.

62

Лермонтовский «говор пьяных мужичков» в Торфопродукте не слышен (как и вообще человеческая речь). Там гремят другие (механические) звуки, а пьяные — вопреки требованиям жизнеподобия — даже не сквернословят и песен не горланят. Но слово им не будет предоставлено и дальше. Тальновский пейзаж (предвестье встречи с Матрёной) описан скорее в тональности «Отрывков из путешествия Онегина», чем чуть более сочного финала «Родины». «Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. (Вновь знакомые по пейзажу Высокого Поля деминутивы. — А. Н.). Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь» (118); ср.: «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор, / На небе серенькие тучи, / Перед гумном соломы кучи — / Да пруд под сенью ив густых, / Раздолье уток молодых…» Откровенно цитируя Пушкина, Солженицын опускает последние восемь строк, не менее памятные, чем первые: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака. / Мой идеал теперь — хозяйка, / Мои желания — покой, / Да щей горшок, да сам большой» (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 5. С. 174). «Недоцитата» (слово М. В. Безродного) возникает здесь по двум причинам. Во-первых, рассказчик не найдет (и не надеется найти) в Тальнове «хозяйку» и дом, в котором будет «хозяином»; силой вещей он так же далек от «самодостаточности» (свободы) бытия, как и Матрёна. (Курсивом у Пушкина дана переведенная в четырехстопный ямб — и тоже «недоцитированная» — строка «Сатиры V. На человеческие злонравия вообще. Сатир и Периерг»: «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома». — Кантемир Антиох. Собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. С. 137.) Во-вторых же, Солженицын слишком хорошо помнит пьяных Торфопродукта, чтобы включить их в поэтический мир. Описанные в рассказе празднества и застолья практически бессловесны (сестры, навестившие Матрёну в Крещенский вечер — сразу после случившейся с ней беды, пропажи котелка с освященной водой, — лишь пляшут да называют Матрёну «лёлька или нянька»; перед перевозом горницы громкая похвальба выпивающих сливается со стуком стаканов и звяканьем бутылки — собственно слова в текст не введены) или оркестрированы пустыми и фальшивыми словами (на поминках звучат ритуализованные молитвы, знаточеская болтовня «золовкина мужа» о церковной службе и его же «патриотическая» демагогия).

63

Подробнее см.: Пропп В. Я. Морфология / Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 151–163.

64

Ср. точно воспроизводящий сказочную модель, но пародийно окрашенный эпизод «Ночи перед Рождеством». Попавшие в Петербург (аналог «инишного царства») запорожцы и Вакула демонстрируют друг другу свою языковую компетентность: «Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая, что он может говорить и по-русски. — Што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком; притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. „Губерния знатная! — отвечал он равнодушно, — нечего сказать, домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция“». — Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 176.

65

В языковом плане это наиболее выразительное место рассказа. За рамки литературной нормы выходят и фонетика (диссимиляция в слове «желадный», видимо обусловленная гиперкоррекцией: «желадный» вместо «желанный» по аналогии с «медный» при неверном «менный»), и лексика (загадочное без обращения к словарю слово «потай»), и фразеологизм, не поддающийся пословной расшифровке («с душою желадной»), и передающая разговорную интонацию пунктуация (наречие «потай», то есть тайно, обособлено запятыми). В дальнейшем народная речь подается не столь густо, хотя первые реплики Матрёны тоже лингвистически маркированы: «…держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею» (заметим, впрочем, городское обращение на «вы», потом из речи Матрёны ушедшее, — «Прости, Игнатьич»); «Не умемши, не варёмши — как утрафишь» (119, 137, 120).

66

Сказочный лес (и его аналоги) — загробный мир. Герой отправляется туда, дабы, одержав победу (освободив или похитив невесту, добыв волшебный предмет), ликвидировать временное повреждение в мире живых, где с его возвращением (воцарением-свадьбой) восстанавливается гармония, нарушенная в начале сказки вредительством потусторонних сил.

67

Слово о полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1985. С. 24. Этот призвук «Слова…» в «Матрёнином дворе», судя по всему, расслышал замечательный поэт и автор проницательных работ об обсуждаемой формуле («Между шеломянем и Соломоном? К вопросу о связи между „Задонщиной“ и „Словом о полку Игореве“») и прозе Солженицына («Великолепное будущее России», «Поэзия и правда у Солженицына» и др.). На игре с многозначностью предлога «за» (с которой связана трансформация оборота из «Слова…» в «Задонщине») строятся «Вариации для бояна», насыщенные реминисценциями раннего Солженицына («Не заутрени звон, а об рельс „подъем“»; «Помнишь ли землю за русским бугром?») и развивающие тему извращения языка (изнасилования России). Соблазнительно предположить в этой связи присутствие автора «Матрёнина двора» в закурсивленной мною строке финала: «О, Русская земля, ты уже за бугром! / Не моим бы надо об этом пером, / но каким уж есть, таким и помянем / ошалелую землю — только добром! — / нашу серую землю за шеломянем». — Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 7; ср.: Там же. С. 8–13, 283–378.

68

Джексон Р. Л. Указ. соч. С. 550–551; Лекманов О. А. Указ. соч. С. 329–330. Отмечу не зафиксированный коллегами (хотя работающий на их концепцию) фольклорный подтекст еще одной топографической детали; конструкция «…подале, к озёрам» вызывает ассоциации с легендой о граде Китеже, ушедшем под воду и так сохранившем в годину бедствий русскую святость.

69

Кроме синтаксического параллелизма (что чуть ниже отзовется в плаче сестер), очевидна близость «захватчиц» сестрам-вредительницам из сюжетов того типа, что представлены в сказках «Финист — ясный сокол», «Аленький цветочек» или пушкинской о царе Салтане. Сказочные мотивы, однако, последовательно корректируются: сестры не старшие, а младшие; их не две, а три (то есть вместе с Матрёной — четыре; зловеще переосмысливается фольклорная «троичность»); завидуют и вредят они не счастливице, а героине, уже безжалостно обделенной судьбой; грех, за который много лет спустя расплачивается Матрёна, совершен не по сестринскому наущению (рассказывая о замужестве, Матрёна вовсе не упоминает свою родню); злобное торжество в конце концов добившихся своего сестер прямо противоположно счастливым сказочным финалам, часто включающим мотив прощения злодеек (ср. посмертную неприязнь близких к одинокой и за гробом героине).

70

Между прочим, Ефим сватает Матрёну летом 1917 года — то есть в ту самую пору, когда мужики, не дожидаясь декретов, бросились на господские земли. А для того «рук у них (Григорьевых, потерявших мать и полагавших погибшим старшего сына. — А. Н.) не хватало».

71

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 10. С. 152.

72

Впрочем, так ли далеко отстоит от осиротевшей Татьяны Маша, у которой осталась Танька?

73

Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: <В 4 т.>. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. С. 150 (факсимильное издание).

74

Блок Александр. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 1999. Т. 5. С. 12. В поэме «Двенадцать» призыв этот «карнавально» исполняется убийством Катьки — «толстоморденькой». Эти ассоциации не могли не возникнуть в рассказе, где Россию символизируют разрушаемая изба и женщина, погибшая (убитая) на железной дороге (ср. эту же проекцию России в соответствующем стихотворении Блока).

75

Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. Т. 2. С. 156. Отсылка к этому эпизоду «Золотого теленка» открывает 66-ю главу романа «В круге первом»: «Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли „хождением в народ“ и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин» (II, 482).

76

Или двумя романными персонажами?

77

Лермонтов М. Ю. Указ. соч. Т. 6. С. 250.

78

Не только пути к цели, но и (правда, в меньшей мере) обочинного местоположения и интерьера «фатер». Любопытно, что в первом описании избы Матрёны не упоминаются иконы (119), о них речь заходит ниже: «Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке» (129); ср. «На стене ни одного образа — дурной знак!» — Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 251.

79

Чертыхание Печорина позволяет десятнику отвести его в место «нечистое» — отнюдь не в смысле санитарии (или комфорта), как подумалось странствующему офицеру. И даже не в смысле полицейском: «честные контрабандисты», безусловно, наделены демоническими чертами, новелла строится на двойных мотивировках, ирония повествователя — устойчивая примета как фантастической прозы, так и ее изводов, якобы дающих чудесным событиям разумное истолкование. О двуплановости «Тамани» см.: Лотман Ю. М. Три заметки о Пушкине. 1. «Когда же черт возьмет тебя» // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ., 1995. С. 341; ср. также: Жолковский А. К. Семиотика «Тамани» // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 139–145.

80

Это мерцающее уподобление будет возникать и ниже:

«— Доброе утро, Матрёна Васильевна.

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм… также и вам.

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел» (122).

Трудно не вспомнить здесь эпизоды пробуждения Ивана-царевича в избушке Яги. Сходство Матрёны с «лесной хозяйкой» приметно и в рассказе о ее походах за торфом и по ягоды (124).

81

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 327–328.

82

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. C. 328.

83

Игра света и цвета в темной комнате, вероятно, пришла из видения пана Данилы («Страшная месть»): «…и опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом ‹…› тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки». Это колдун мучает душу пани Катерины (ср. власть Фаддея над Матрёной). Преображение дома напоминает другое видение — Левка в «Майской ночи»: «С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, был виден в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота ‹…› „Вот как мало надо полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен“». По-другому (без фантастической огласовки) этот мотив проведен в главе VI «Мертвых душ», рассказе о былом (веселом, многолюдном, деятельном) бытии оскудевшего и захламленного дома Плюшкина. — Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 196, 130; Т. 7. Кн. 1. С. 112. Гоголевские реминисценции появляются в двух тревожных и загадочных (коли не сказать — мистических) эпизодах «Матрёнина двора». «Пальто из железнодорожной шинели», построенное портным-горбуном, получилось таким славным, «какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала» (128). Верно указав на отсылку к «Шинели», Р. Л. Джексон не обратил внимания на то, что эта удача Матрёны (как и прочие — с трудом выхлопотанная пенсия, деньги, которые стала она получать от постояльца и школы, купленные на них новые телогрейка и валенки, возможность сделать похоронную заначку) предвещает ее страшный конец. Точь-в-точь как сбывшаяся мечта Акакия Акакиевича. Или неожиданный уход в лес кошечки («Старосветские помещики»), верно понятый ее хозяйкой как знак скорой смерти, — ср. в «Матрёнином дворе» исчезновение колченогой кошки, случившееся между демонтажем горницы и гибелью Матрёны (136). В этом контексте похищение котелка со святой водой видится «гоголизированно» — бесовской проказой.

84

«В то лето… ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её…» (133); ср.: Она ж к нему: «Что будет / С кустами медвежины, / Где каждым утром будит / Нас рокот соловьиный?» // «Кусты те вырвать надо / Со всеми их корнями, / Индеек здесь, о лада, / Хотят кормить червями». — Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2004. С. 221. Напомню о соловьином пении в «Живых мощах».

85

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 326; ср.: Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 191. Тютчевскую межстрочную запятую Тургенев заменил на тире.

86

Ср. восторженную оценку первой части повести, впервые прочитанной будущим автором «Матрёнина двора» в тюрьме (1945 или 1946): Солженицын Александр. Из «Литературной коллекции». Николай Лесков // Солженицынские тетради. <Вып.> 1. С. 17; ср. также: Мелентьева И. Е. Солженицын читает Лескова // Там же. С. 118–134. Своей приязнью к повести Лескова Солженицын наделил Веру Воротынцеву, для которой «живыми спутниками» остаются «пронзительно обречённые Варвара и Настя из „Жития одной бабы“ — „беда у нас смирному да сиротливому“» (XIV, 128; «Март Семнадцатого», гл. 556). Трудно, однако, предположить, что Вера (все же библиограф, а не историк литературы) могла отыскать всеми забытую раннюю повесть Лескова, опубликованную в 1863 году («Библиотека для чтения», № 7) и впервые переизданную Б. М. Эйхенбаумом: Лесков Н. С. Избр. соч. М.; Л.: Academia, 1931. Видимо, Солженицын читал в тюрьме этот однотомник, в котором вслед за «Житием одной бабы» помещен столь дорогой героине «Марта…» рассказ Лескова «Тупейный художник».

87

Эта параллель подробно описана и внятно истолкована Р. Л. Джексоном.

Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.

88

Так метонимически замещаются сказки, которые в поэтическом источнике были превращены в песни.

89

М. В. Захарова погибла 21 февраля, что отделено от 8 февраля (27 января по старому стилю) тринадцатью днями. Солженицын всегда был склонен примечать символичность дат и их совпадений. Ср. приведенный в «очерках литературной жизни» его разговор с Твардовским 10 февраля 1970 года: «А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. — (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) — Сегодня — день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. — (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) — И в эти же дни вас („Новый мир“. — А. Н.) разгромили…» (XXVIII, 276).

90

Так же двояко (по законам романтической фантастики) мотивировано бегство колченогой кошки.

91

Ср. сходное состояние в часы, предшествующие рассказу Матрёны о ее прошлом: «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её…» (132).

92

Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 186. Для первого (обобщенного) «мышиного» эпизода, вероятно, значимо и стихотворение единственного относительно дозволенного в сталинскую эпоху русского модерниста: «В нашем доме мыши поселились / И живут, и живут! / К нам привыкли, ходят, расхрабрились, / Видны там и тут. ‹…› Свалят банку, след оставят в тесте, / Их проказ не счесть… / Но так мило знать, что с нами вместе / Жизнь другая есть» («Мыши»). — Брюсов Валерий. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1961. С. 147, 148. Ср. о шорохе соседей и двойников мышей — тараканов: «…в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршание их — была их жизнь» (121). О знакомстве Солженицына с поэзией Брюсова свидетельствует его вариация «Каменщика» в одноименном лагерном стихотворении (позднее отозвавшаяся в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Вот — я каменщик. Как у поэта сложено, / Я из камня дикого кладу тюрьму. / Но вокруг — не город: Зона. Огорожено. / В чистом небе коршун реет настороженно. / Ветер по степи… И нет в степи прохожего, / Чтоб спросить меня: кладу — кому?» (XVIII, 229); ср.: «— Каменщик, каменщик в фартуке белом, / Что ты там строишь? кому? / — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму» (Брюсов Валерий. Указ. соч. С. 212).

93

Это сцепление мотивов характеризует большую традицию «ночной» (надгробной) поэзии, сложно претворенную Пушкиным в «Стихах, сочиненных ночью…». Закономерно, что в описание поминок включена инвертированная цитата из едва ли не самого известного русского стихотворения о неожиданной смерти и общей нашей обреченности: «Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб» (146); ср.: «Где стол был яств, там гроб стоит». В той же оде «На смерть К. Мещерского» поэт задает отчаянные и безответные вопросы: «Здесь персть твоя, а духа нет. / Где ж он? — Он там; — Где там? — Не знаем. / Мы только плачем и взываем: / О горе нам, рожденным в свет!» О том же (и даже со сходными синтаксическими конструкциями, с той же напряженной антитетичностью) «строго» говорит, унимая «вторую» Матрёну, старуха, «намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе»: «— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю» (144). Начинается же ода с того звука, что раздавался в ночи, когда Игнатьич «писал своё»: «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает, / Зовет меня, зовет твой стон, / Зовет, — и к гробу приближает». — Державин Г. Р. Соч. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. С. 124, 125.

94

Все пушкинские реминисценции прикровенны, фамилия поэта не произносится (ср. называние Тургенева; бросающаяся в глаза «литературная» цитата из Некрасова примыкает к первой картине ночного — поэтического — бытия Игнатьича) — как и имя рассказчика, называемого только по отчеству. Невозможно предположить, чтобы Солженицын не задумывался о том, что он тезка Пушкина.

95

В этой связи перестает казаться случайной реминисценция «…Вновь я посетил…» в раздумьях рассказчика о Высоком Поле (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314). В стихотворении Пушкина речь идет о единстве природного и человеческого миров, о победе над временем (и конечностью человеческого бытия), о глубинной связи памяти и бессмертия. Первым свидетельством об одолении смерти становятся строки об умершей Арине: «Вот опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей. / Уже старушки нет — уж за стеною / Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора». Пушкинское «не слышу» опровергается следующими далее строками, «весомая» лексика которых заставляет нас ощутить присутствие умершей в длящейся без нее жизни. Выше говорилось, что «трех Матрён» Некрасов поминает вслед за Пушкиным. Стоит добавить, что той же народной прибауткой начинается откровенно игровой (сооруженный в паре с Вяземским) гостинец старшему другу (всеобщему, а не только адресантов, пестуну, наставнику, учителю), поэту, чьи самые проникновенные строки посвящены светлой силе воспоминания, побеждающего смерть, — Жуковскому. Шуточный характер стихов, где причудливо перемешаны имена разномастных персонажей (живых и ушедших, друзей и недругов, великих мира сего и безвестных) не отменяет его внутреннего серьезного смысла: «Надо помянуть, непременно помянуть надо: / Трех Матрён / Да Луку с Петром; / Помянуть надо и тех, которые, например: / Бывшего поэта Панцербитера, / Нашего прихода честного пресвитера, / Купца Риттера, / Резанова, славного русского кондитера, / Всех православных христиан города Санкт-Питера, / Да покойника Юпитера» (эти строки записаны рукой Вяземского). — Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 313, 366.

96

Широта литературных горизонтов романа «В круге первом» обусловлена, во-первых, его жанровой — металитературной — природой (роман о романе), во-вторых, обилием героев-интеллектуалов, а в-третьих, объемом. Эти особенности романной прозы Солженицыны будут явлены и романной составляющей «Красного Колеса».

97

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 219.

98

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 221–222.

99

Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 224, 225.

100

«Певцы» — рассказ о русских людях и русских бедах, но строится он с опорой на европейскую традицию. Противопоставляя рядчика и Якова, Тургенев отсылает к не одно десятилетие кипевшему спору об итальянском и немецком вокальном искусстве, шире — об итальянской и немецкой музыке. Первая воспринималась как образец виртуозности и чистой красоты, вторая мыслилась серьезной, духовной, строгой. (Потому «немец пришел бы… в негодование» от пения рядчика.) Разумеется, Тургенев мог набрести на кабацкий турнир во Мценском (или ином) уезде, но и новелла Гофмана «Состязание певцов» (входит в роман «Серапионовы братья») была ему знакома. И конечно писатель понимал, что и средневековая фантастическая история Гофмана, и общеевропейский спор о немецкой и итальянской музыке хорошо известны большинству его просвещенных современников — потенциальным читателям «Записок охотников».

101

Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.

102

Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 271.

103

Его увела из мира живых вторая война с германцами, как когда-то Фаддея — первая. Тогдашняя «временная/мнимая смерть» старшего брата отзывается в рассказе пропажей без вести брата младшего. О сомнительном (погиб или сумел устроиться в чужом — мертвом — мире?) положении младшего брата читатель узнает раньше, чем о том, что прежде та же участь выпала брату старшему.

104

Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.

105

Лесков Н. С. Полн. собр. соч. <В 36 т>. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. Т. 3. С. 73–75.

106

Легко протянуть от этого эпизода смысловые нити к солженицынской публицистике, особенно послероссийской, к его настойчивым упрекам Западу — упрекам в бездуховности, внутренней расслабленности, все той же сытости.

107

Здесь не место переходить в область конкретной политики и ловить писателя на фактах (дескать, Сталин все-таки Третьей мировой не начал). Заметим, однако, что Солженицын описывает сознание героев конца 40-х годов, у которых ни надежд наших, ни нашего исторического опыта не было, бояться же Сталина с бомбой они имели все основания.

108

Солженицын Александр. Публицистика. Т. 1. С. 16. В «Нобелевской лекции» рассуждение о нациях возникает в контексте раздумий писателя о языке и литературе, сберегающих национальную душу. В этой связи нельзя не напомнить о вполне вероятном источнике Солженицына — гоголевском рассуждении о русском слове в конце главы V «Мертвых душ»; ср. в особенности: «И всякой народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличается каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженьи его часть собственного своего характера». — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.

109

Другая ироническая отсылка к Дюма — прозвище бывшего чекиста Мамурина — Железная маска. Романтические ужасы могут вызывать лишь смех у обитателей гулаговского лимба.

110

Долгие годы спустя, в совсем иной социально-политической ситуации середины 90-х, Солженицын будет столь же остро переживать это состояние. О том его крохотка «Позор»:

«Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину.

В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Её жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной пищи. До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взняться.

Унизительное чувство, неотстанное. И — не беглое, оно не переменяется легко, как чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это — постоянный, неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же — их частиц» (I, 563).

111

Дабы не было и малейших сомнений, Солженицын вводит эпизод с Герасимовичем, которому генерал-майор Осколупов предлагает заняться сходной работенкой, только «не по уху, а по глазу». Именно здесь (в отказе Герасимовича) прозвучит словосочетание «ловец человеков».

112

Здесь легко оспорить: светоносным даже по имени был и Князь Тьмы (Люцифер). Аналогия не то чтобы произвольна; важен аристократизм героя, слитый с самолюбованием («Вот идет граф Сологдин»), а равно его сознательная, с первого появления очевидная тяга к «амбивалентности» и внутренней закрытости. Сам Сологдин в этой связи поминает героев Достоевского, первым из них — Ставрогина. Сопоставление этих героев тоже может дать яркие результаты.

113

Подобного рода игра с фамилиями в романе не единична, кроме наглядного примера с майорами Шикиным и Мышиным (Шишкин-Мышкин), отметим почти точное анаграммирование фамилии Наделашин в прозвище персонажа — младшина.

114

И снова нельзя не вспомнить володинские круги: как к человечеству не придешь мимо отечества, так и к отечеству не придешь, забывши о человечестве.

115

«Декабристская» линия в романе — реликт ранее написанной пьесы «Пленники» (первоначально: «Декабристы без декабря»); см.: Нива Жорж. Солженицын. М.: Художественная литература, 1991. С. 55–56.

116

Как шарашка — «круг первый» — есть соцветие свободных и ищущих умов (хотя Нержин знает недостатки и грехи своих соузников), так и Россия — «круг первый» — есть тайное соцветие лучших умов человечества. Именно здесь, по Солженицыну, должна выковаться будущая великая культура.

117

Нельзя упустить очередной солженицынский гротеск: Галахов допрашивает свояка — Володина о том, каков советский дипломат. Скоро Володина будет допрашивать реальный следователь. И на сходную тему. Подробнее об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».

118

Интересные соображения об этом тексте см.: Лекманов Олег. О преамбуле к роману А. И. Солженицына «В круге первом» // Замечательное шестидесятилетие: <В 2 т.>. М.: 2017. Т. 1. С. 211–216.

119

Даже если предположить, что в ранних (потаенных) редакциях личный опыт автора был лишь материалом, то уже в предложенном «Новому миру» тексте (несмотря на существенную деформацию смысловой конструкции) автобиографизм оказывался семантически нагруженным: читатели «Одного дня Ивана Денисовича», безусловно, понимали, что автор рассказа прошел сталинские лагеря, соответственно избравший писательскую стезю герой-заключенный (Нержин) просто не мог не ассоциироваться с Солженицыным. Как было показано в главе II «Русская словесность на Матрёнином дворе», автобиографические мотивы отчетливо звучат уже в третьем опубликованном сочинении Солженицына.

120

«Шарашечная» часть повествования жестко закольцована: она открывается прибытием в Марфино новой партии зэков (буквально первые фразы гл. 3 («Шарашка») — возгласы: «Новички! Новичков привезли!» — 20), а завершается описанием замаскированного воронка, в котором увозят Нержина и других списанных заключенных (716–720). Сама по себе смена контингента — типовая примета «круга первого».

121

Третий шанс выпадает Нержину буквально перед этапом. Теперь соблазнителем выступает Сологдин: «Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу ‹…› Но придётся вкалывать, предупреждаю честно» (705). Эпизод этот (почти точно дублирующий предложение Яконова) нужен прежде всего для смысловой симметрии: непримиримые идеологические противники — Рубин и Сологдин — идут на сотрудничество с режимом (хоть и по разным причинам) и, сохраняя приязнь к Нержину (оба пытаются уберечь друга от низвержения в нижние круги лагерного ада), в равной мере не понимают и не принимают его выбора.

122

Разделяет их глава «Двойник» (в названии ощутимы традиционно литературные семантические обертоны), повествующая о невероятной (достойной приключенческого романа) авантюре Руськи Доронина.

123

«Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны» (370).

124

Ср.: «…он бы взял его („кусок пирога“. — А. Н.) иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути ‹…› несмотря на то что его невеста живёт в праздности, она не очень испорчена» (372).

125

В двухтомных изданиях романа «В круге первом» (начиная с «вермонтского» Собрания сочинений, 1978) первый том завершается 52-й главой, то есть тостом Щагова. Это середина повествования (пусть не строго формальная — в романе 96 глав), отчетливо маркированная во всех крупных сочинениях Солженицына.

126

Едва ли случайно Солженицын легким намеком вводит позднее в текст этот пушкинский шедевр. Вечер понедельника Володин собирался провести в театре — на «Акулине», оперетте Т. Н. Хренникова по мотивам последней повести Белкина (о чем, впрочем, герой, кажется, не знает, а читатель специально не информируется) (607). Вместо спектакля о веселом и счастливо завершившемся розыгрыше Володина ждет арест, проведенный с издевательскими чекистскими мистификациями.

127

Либо — вопреки намерениям автора и самой своей стати — воспринимается как выдумка или навязанный авторитет, не имеющие отношения к проблемам сегодняшнего читателя. Ср. отношение Клары Макарыгиной к школьному и университетскому курсам «литературы» (291).

128

Ср. колебания меж гамлетовским и донкихотским началами или просто рефлексию как важнйшую черту большинства главных героев Тургенева, наследием которого занимается Муза. Герои западных (да и некоторых русских) романов, что гонятся за славой, деньгами, карьерой, вовсе не рождаются «прагматиками», но приходят к этой позиции после долгих колебаний, описание (осмысление, истолкование) которых и составляет главный предмет авторского внимания.

129

Здесь необходимо вспомнить о выборе Володина. Формулы, извращенные советской демагогической практикой, обретают для Володина истинный смысл, а потому роковому решению сопутствуют страх, успокаивающий самообман, упреки себе за уже совершенный поступок, неведомые персонажам Галахова.

130

До выхода персонажа на сцену имя Галахова возникает трижды. Кроме рассмотренных эпизодов о читателях «Избранного», известный писатель упоминается в главе «Женщина мыла лестницу» — сообщается о его романе и женитьбе на старшей сестре Клары Макарыгиной. Абзацем выше говорится о браке другой сестры и Володина (289–290). Такое композиционное решение мотивировано не столько необходимостью указать на свойство Галахова, Макарыгиных и Володина и объяснить его присутствие на воскресном вечере в доме прокурора (это можно было сделать и в главе, посвященной празднеству), сколько движением все той же темы «жизнь и поэзия». В отличие от сестры (будущей жены Галахова), упоенно перечитавшей «всю мировую литературу от Гомера до Фаррера» (290), Клара равнодушна к словесности, которая не говорит ей «что-то очень главное о жизни» (291). Своим кошмаром («поломойка и сегодня стоит на их лестнице») она делится не с писателем Галаховым, который вроде бы должен знать про жизнь самое важное, а с младшим зятем, по всем статьям ей чужим, — Володиным (295–296). Клара интуитивно предпочитает мнимого писателя скрытому будущему герою того романа, что воссоздает жизнь и является ее неотменимой частью.

131

Ср.: «Главная-то работа (о которой знает и не хочет знать Галахов. — А. Н.) была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег» (434).

132

Ср. выше размышления Хороброва.

133

Ср. вопросы Володина: «…кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм» (453).

134

Несколько иначе роль Галахова (с указанием на его легко узнаваемого прототипа, К. М. Симонова) характеризуется в яркой статье: Лосев Лев. Поэзия и правда у Солженицына // Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 310–312. Там же (С. 313–316) справедливо указано на пьесу Симонова «Чужая тень» (1949) как «источник» облегченного сюжета в «лекарственной» версии романа (так называемый «Круг-87»), предназначавшейся для публикации в «Новом мире», широко ходившей в самиздате, напечатанной на Западе и до 1978 года замещавшей истинный текст.

135

Потому день рождения Нержина и приходится на Рождество, подразумевающее Воскресение. Отметим, что Галахов выводится на сцену именно 25 декабря (Рождество, день рождения Нержина, воскресенье).

136

Этот мотив сложно переплетен со многими другими, предсказывающими будущую книгу Нержина о русской революции и проясняющими ее творческую историю. Очевидно, что во внероманной реальности аналогом книги Нержина выступает заветный труд прототипа главного героя романа «В круге первом»; подробнее см. в главе V этой книги «Колесо в Круге».

137

Сталину бомба еще как нужна. Она и должна сделать Пахана «императором Земли»:

«Начать можно будет, как атомных бомб наделаем…

‹…›

Вообще, путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей» (160).

138

Цитируемая глава называется «Князь Курбский». Возникающая в ней историческая аналогия: «Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный — родной отец» (609), во-первых, отсылает к активно насаждаемой исторической мифологии 1940-х гг. (фильм С. М. Эйзенштейна, драматическая дилогия А. Н. Толстого, «Ливонская война» И. Л. Сельвинского и др.), демонизирующей «изменника» Курбского, во-вторых, актуализирует тему вынужденной эмиграции (бегства), заставляющей еще раз вспомнить о Герцене, в-третьих, перекликается с темой «мнимых изменников», развернутой в главе «Князь Игорь», что вновь сближает Володина с заключенными шарашки (в том числе с охотящимся за ним Рубиным, инициатором пародийного суда над героем «Слова о полку…»).

139

Есенинская тема прихотливо связывает Руську, Володина и Нержина. Дабы поддержать репутацию осведомителя, Руська сообщает майору Шикину о принадлежащей Нержину книге Есенина. Не желая возвращать сборник, чекист глумливо спрашивает Нержина, на что «намекается» строками:

И слышит в ответ: «Очень просто ‹…› Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!» (700). Ответ Нержина отсылает и к жизненной трагедии Есенина, и к искупительному подвигу Володина, который многим видится преступлением, и к невольному промаху Руськи, не подумавшему, каким злом может отозваться его затеянная с благородной целью двойническая игра.

140

Легенды о святом Граале, «Фауст» (о финале которого вдохновенно и недоуменно размышляет Рубин), постоянно цитируемый Потаповым «Евгений Онегин», декабристские сюжеты (в их литературном преломлении, в том числе эпилог «Войны и мира»), «Ночь перед Рождеством» Гоголя и рождественские повести Диккенса (ассоциации с которыми вызваны временем действия), шедевры Дюма («Граф Монте-Кристо», читаемый Абрамсоном и Хоробровым, мушкетерская трилогия, введенная мотивом «Железной маски»), восхищающие Сологдина — по весьма специфическим причинам — романы Достоевского, отвергаемая Нержиным и любимая Рубиным проза Хемингуэя, «Молодая гвардия» Фадеева (обсуждение этого бестселлера занимало важное место в ранних редакциях и ушло в подтекст), «Далеко от Москвы» Ажаева и ряд иных сочинений так же плотно и значимо включены в структуру романа, как «Слово о полку Игореве», переписка Грозного с Курбским (и ее трактовки), программное стихотворение Жуковского, «Барышня-крестьянка», речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», западноевропейский («бальзаковский») «роман карьеры» и поэзия Есенина, о которых — по необходимости бегло — говорилось выше.

141

Ср. сходную неопределенность в рассказе «Матрёнин двор»: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом ‹…› Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы…» (I, 121, 132); подробнее в главе II этой книги «Русская словесность на Матрёнином дворе».

142

Подробнее в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».

143

Так судьба булгаковского мастера определяется романом о Понтии Пилате, а Годунов-Чердынцев вполне становится собой не после дебютного сборника стихов или даже биографии Чернышевского, «заместившей» ненаписанную историю отца, но в процессе работы над книгой, которую можно отождествить с самим «Даром». Подобные — обнаруживающиеся в финалах — отождествления истории сочинения (или якобы несочинения) какой-то книги, посвященной жизни героя-автора, с явленным читателю текстом определяют смысловую структуру таких значительных и разных романов конца XX века, как «Ожог» Василия Аксенова, «Время и место» Юрия Трифонова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина, «Закрытая книга» Андрея Дмитриева. Усматривать здесь исключительно влияние Набокова, на мой взгляд, значит существенно упрощать общее движение новейшей русской литературы. Так в одной из «вставных новелл» романа Дмитриева (измысленных, как и все остальные, героем-рассказчиком, который и претворяет свою и чужие судьбы в «Закрытую книгу») умирающий филолог Плетенев (наделенный распознаваемым сходством с Тыняновым) размышляет о хозяевах страны, что «возомнили себя бессмертными». «Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душных, дурно пахнущих, натемно занавешенных палатах… „А ведь сюжет ‹…› И не случайный ведь, неизбежный сюжет. Кто-нибудь непременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет… лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом… а жаль, что не прочту“». Маловероятно, что реальный Тынянов в предсмертном бреду разглядел будущего «неведомого романиста ‹…› со шкиперской бородкой» и «веселым и подвижным лицом» и дал ему несколько советов для будущей книги о «болезни как назидании» и неторном пути к выздоровлению. Да и умирал Тынянов от рассеянного склероза, а не в «раковом корпусе», который прямо (для не слишком понятливого читателя) упомянут в этом эпизоде; см.: Дмитриев Андрей. Закрытая книга. М., 2000. С. 19–20. Но органичная связь тыняновского романа о бессмертии Пушкина (и всякого поэта) и спасительной силе поэтического слова с прозой Солженицына (отнюдь не одним только «Раковым корпусом») увидена и запечатлена совершенно точно.

144

В предназначенной для подсоветского издания «лекарственной» редакции романа Солженицын был вынужден не только изменить сюжет, но и скрыть страсть Нержина к познанию истории (и существенно ослабить тему прошлого в володинской линии). В результате мотивная система подцензурной версии романа оказалась менее плотной, чем в окончательном тексте, в частности связь нержинской и володинской линии оказалась почти не прописанной, а роль Нержина как «автора» романа (художника, разгадавшего побуждения Володина и воскресившего в слове этого сгинувшего в бездне человека) отменилась вовсе. Я не касаюсь здесь ни вопроса о том, какие смысловые приращения (наряду с очевидными утратами) возникли в редакции «лекарственной», ни тех изменений в тексте, что появились в 1968–1969, а затем и в 1978 гг.: «…восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят» (7).

145

Уместно здесь напомнить о той огромной роли, что отведена в «Красном Колесе» несобственно прямой речи как исторических, так и вымышленных персонажей.

146

Так уже при первом появлении Сологдина обосновываются его дальнейшие метаморфозы. В ночном споре с Рубиным Сологдин, отодвинув «забрало», клеймит Александра Невского, не допустившего «рыцарей в Азию, католичество — в Россию», называет «святую Русь» (его прежнее определение) — «косопузой страной» и «страной рабов» и провоцирует решение своего противника (тоже приверженца «сильной» и «своей» мысли) «завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции». Мотивированный тем же яростным спором (и прямо противоположный по политическому смыслу) выбор Сологдина — «не давать им шифратора! не давать» — окажется временным: рискованно сыграв с Яконовым, инженер соглашается за пять недель (и даже за месяц) сделать «полный эскизный проект с расчётами в объёме технического» (506, 508, 509, 571). Володина, вероятно, схватили бы и без помощи умников из шарашки, но споспешествует его выявлению (аресту, низвержению в ад) взаимная ненависть Сологдина и Рубина, подчиненных своим идеям, не желающих слышать друг друга (признавать в противнике человека со своей мыслью) и видеть мир в его многомерной сложности, превосходящей любые отвлеченные «правды». Такой мир открывается художнику, и потому Нержину дано не поймать предателя, не подстегнуть рвение в этом (или ином столь же постыдном) деле своего друга, но разгадать тайну человека, звонившего в американское посольство.

147

Солженицын отлично знал противоположное искушение. В рассказе о юношеском чтении Сани Лаженицына («Август Четырнадцатого») трудно не ощутить автобиографическую ноту: «Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул „Вехи“ — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!» (VII, 27).

148

Между прочим, не только Нержин поверил в Сологдина (сразу увидел в нем лучшее, осложненное, но не отмененное дальнейшим общением персонажей), но и Сологдин — в Нержина. Хотя был тогда «поражён ‹…› опрометчивостью» нового знакомца, а в пору основного действия досадует: «Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным» (181). Принципы принципами, но «опрометчивое» признание было взаимным, выросшая из него дружба — истинной. И Сологдин, и Рубин (пожалуй, в еще большей мере) не исчерпываются своими «сильными мыслями» и продолжающими их поступками (сюжетными функциями).

149

Кажется, это относится и к поэтике в целом: резко педалированная полифония (подробно проговоренные «правды» многочисленных героев-идеологов), постоянная мена стилевых регистров, неожиданные пересечения судеб персонажей, взаимосвязь частного и исторического планов, не говоря уж о теме рождения писателя (и его книги). Что же касается неизменной приверженности Солженицына к «временной концентрации» повествования, то должно подчеркнуть: прием этот в разных текстах служит решению разных художественных задач. В «Одном дне Ивана Денисовича» важно парадоксальное соединение типичности («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось…») и неповторимости каждого из заурядных дней, внутренней насыщенности якобы бессобытийного времени. Ясно, что не каждодневно Шухову выдавалось столько «удач» (114) и тем более, что эти очень конкретные «удачи» не могли точно повторяться. Другие его дни были насыщены иными «малыми» событиями, но пустых вовсе не было, ибо жизнь не терпит пустоты. В «Матрёнином дворе», где описана вся история отношений героини и рассказчика (немногим больше полугода) существенны смены повествовательного темпоритма, переходы от цикличной мнимой бессобытийности (еще более, чем в «Одном дне…», ориентированной на фольклор) к убыстрению хода времени в сюжетообразующих фрагментах, причем эти перепады присущи как финальному этапу истории Матрёны, свидетелем которого был Игнатьич, так и всей ее жизни. Ср. «беглые» рассказы Матрёны о ключевых событиях ее судьбы (любовь Фаддея, его уход на войну, замужество, возвращение Фаддея, смерти детей Матрёны, обретение Киры, уход на войну Ефима…) и фольклоризированные характеристики бессобытийного времени: «Да. Да… Понимаю… Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег»; «И шли года, как плыла вода…» (I, 133, 135). «Отмеренные сроки» «Ракового корпуса» не только сравнительно с другими вещами растянуты, разделены (значимая временная лакуна между первой и второй частями), но и усложнены параллельным (но лишь с определенного момента!) движением историй двух персонажей — Русанова и Костоглотова: здесь Солженицыну важна в первую очередь процессуальность, фиксация изменений, происходящих (или не происходящих) с героями и стоящей за ними страной (то ли выздоравливающей, то ли довольствующейся паллиативами и самообманом). Временной минимализм рассказов о единичном событии, «случае» мотивирован их сюжетной спецификой. Первое слово в заголовке «Случай на станции Кочетовка», безусловно, семантически нагружено, именно о «случаях» повествуется и в других опытах ранней «короткой» прозы Солженицына (терминологическая традиция подсказывает здесь слово «новелла», писатель, однако, понимал его иначе). Время, в которое укладывается «взрывной» сюжет, здесь сжимается в двое суток («Для пользы дела»), несколько часов («Случай на станции Кочетовка»), примерно полчаса («Правая кисть») или даже несколько минут («Как жаль»).

150

Восьмилетия, если вести отсчет от победной «тюремной томительной весны», что «стала расплатной весной ‹…› поколения» Солженицына (IV, 216). Семилетия — если считать от лета-осени 1946 года, когда с военными и интеллигентскими вольностями было бесповоротно покончено.

151

Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2. С. 322.

152

Открывающая второй том Второго Узла (то есть композиционно и даже полиграфически маркированная) 38-я глава начинается словами: «Двадцать пятого октября после полудня…» (X, 9) — до захвата власти большевиками остался ровно год.

153

Параллель «несостоявшиеся заговоры 1916 года — план Герасимовича» будет рассмотрена ниже.

154

Подробнее см. в главе «Она уже пришла: „Август Четырнадцатого“» (вторая часть предлежащей книги).

155

Характерно, что, восхищаясь Достоевским, Сологдин вспоминает в первую очередь героев не только таинственно темных, зловещих, но и с выраженной аристократической (барской) статью: «Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! (сверхчеловеку-разночинцу отведено лишь третье место. — А. Н.) — что за люди?» (180).

156

О «двойничестве» этих персонажей см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе „В круге первом“». В укоризнах, которые бросает Сологдину Рубин, звучит не только ярость фанатичного коммуниста: «Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?» (прямая отсылка к будущему Первому Узлу «Красного Колеса»). Что не отменяет частичной правоты в ответной не менее гневной реплике Сологдина: «Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? ‹…› А не вы её зарезали в семнадцатом году» (174–175, 563–572, 506).

157

Выше на вдохновенную речь Ободовского о грядущем освоении северо-востока и подъеме России, население которой может к середине XX века составить «триста пятьдесят миллионов», Архангородский отзывается печальной репликой, готовящей его отчаянное пророчество: «Это в том случае ‹…› если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки». Необходимо отметить, что диалог отца и дочери Архангородских слышит Сонина «гимназическая подруга Ксенья» (VIII, 441, 442), то есть литературная ипостась матери Солженицына. Она не произносит ни слова, но ее присутствие в этой сцене принципиально важно: так Солженицын указывает на свою интимную (семейно-домашнюю) причастность былым спорам, которым еще не раз суждено повториться в других исторических контекстах.

158

Ср. выразительное обобщение в отповеди Нержина: «Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на… двадцать семь веков! На все эти виражи безмысленной дороги…» (651).

159

Ср. требования Кондрашёва-Иванова.

160

Даже если взять в расчет персонажей-медиков без историй или с историями минимализированными (главврач, Тургун, Халмухамедов, Евгения Устиновна, Анжелина и др.), картина принципиально не изменится.

161

Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 12. С. 77, 78.

162

Ср. в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой» (I, 73).

163

Толстой Л. Н. Корней Васильев // Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 14. С. 232–233, 235–236.

164

Диалог Костоглотова с Митой несколько корректирует семантику названия главы. В нем начинает слышаться не только жесткий сарказм (тема мнимого выздоровления Русанова), но и надежда, пусть неуверенная и «одернутая» названием главы следующей — 34-й. «Потяжелей немного». «Вибрация» надежды проходит сквозь всю повесть, становясь особенно напряженной в финальных главах. «Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращённая лагерями и ссылками?» (436). А ведь живет — и через десять с лишком после описанного в повести «переходного» периода, в пору работы над «Раковым корпусом» и «Архипелагом…», в заключительной части которой читаем: «Правители меняются. Архипелаг остаётся.

Он потому остаётся, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивши Архипелаг, он и сам перестал бы быть» (VI, 443).

165

Безродный Михаил. Конец цитаты. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1996. С. 73. Анализируется стихотворение С. Гандлевского «Устроиться на автобазу…» на фоне блоковского «Грешить бесстыдно, непробудно…».

166

Возможно, здесь реминисценция очень популярной в свое время песни «По росистой луговой…» (1947, музыка М. И. Блантера): «Я в глаза ему смотрю. / — Раз такое положенье, / То уж ладно, — говорю, — / Поцелуй без разрешенья» (Исаковский М. В. Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 288.)

167

http://libretto-oper.ru/tchaikovsky/iolanta. М. И. Чайковский был стихотворцем бесхитростным, а потому простодушно вторил переложению «An die Freude»: «Радость, первенец творенья, / Дочь великого Отца» (Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 62).

168

Хемингуэевский обертон размышлений Костоглотова в чайхане был отмечен; см.: Баранович-Поливанова А. А. Мелко плавает Хемингуэй // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2013. <Вып.> 2. С. 177. В той же проницательной работе указаны другие вероятные реминисценции прозы американского писателя в сочинениях Солженицына, в частности — в «Раковом корпусе». «Мужчины без женщин» (Men without women) — заглавный рассказ сборника Хемингуэя (1927).

169

Об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».

170

Примечательно, что во всех трех переложениях баллады Бюргера Жуковский не наделяет жениха именем. Так не только в «Людмиле» и «Светлане», но и в ориентированной на точность «Леноре» (у Бюргера жених Леноры поименован — Вильгельм). Безымянным остается и погибший жених верной Веги.

171

Лермонтов М. Ю. Демон: Восточная повесть // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 460.

172

«Властитель Синодала» погибает в стычке с осетинами потому, что «презрел… обычай прадедов своих», не помолился в придорожной часовне: «Его коварною мечтою / Лукавый Демон возмущал: / Он в мыслях, под ночною тьмою, / Уста невесты целовал». Прописная буква в слове «демон» указывает, что речь идет не о каком-то из злых духов вообще, но о герое «восточной повести». Того существеннее, что истории гибели жениха предшествует описание пляски Тамары: «И были все ее движенья / Так стройны, полны выраженья, / Так полны милой простоты, / Что если б Демон, пролетая, / В то время на нее взглянул, / То, прежних братий вспоминая, / Он отвернулся б — и вздохнул… (здесь заканчивается главка и начинается следующая, с номером 9. — А. Н.) И Демон видел…» — Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 443, 441–442.

173

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 465.

174

Ср. Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 252.

175

Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 262, 263. Солженицын стягивает цитату: последняя фраза — реплика Матрёны после отъезда барина, концовка главки IV рассказа.

176

Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 259, 260.

177

Толстой Л. Н. Чем люди живы. С. 271–272.

178

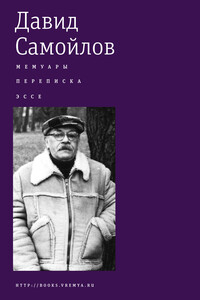

О двух редакционных обсуждениях первой части «Ракового корпуса» Солженицын рассказал в «очерках литературной жизни». После первого (18 июня 1966) писатель, уверенный, что повесть принята к печати в любом случае не будет, тактически внес в текст некоторые исправления, в том числе «со вздохом» отсек главу «Тени расходятся». Через неделю правка была сочтена редакцией недостаточной, и автор, не подписав договора, забрал рукопись, уже широко ходившую в самиздате (XXVIII, 151–155). Негативные суждения о 21-й главе, прозвучавшие на дискуссии в ЦДЛ (16 ноября), см.: Стенограмма расширенного заседания бюро творческого объединения прозы московской писательской организации СП РСФСР // Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 248, 258, 260, 261, 266–267, 269, 274, 284, 290. Ср. также: «Познакомился с Солженицыным. Пятнадцать минут разговаривал около магазина в Жуковке. Его „Раковый корпус“ прекрасный, кроме конца первой части». — Самойлов Давид. Поденные записи: В 2 т. М.: Время, 2002. Т. 2. С. 28 (запись от 27 августа 1966).

179

Статья В. М. Померанцева «Об искренности в литературе» была напечатана в № 12 «Нового мира» за 1953 год (ср. реакцию Донцовой на журнал, который читает Дёмка: «Ой, старый какой, позапрошлого года» (45)). Републикацию статьи см.: Оттепель. 1953–1956: Страницы истории русской советской литературы. Московский рабочий, 1989. С. 17–60. В закрытом постановлении ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала „Новый мир“» (23 июня 1954) таковыми были названы статьи Померанцева, М. А. Лифшица («Дневник Мариэтты Шагинян» — 1954. № 2), Ф. А. Абрамова («Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» — 1954. № 4) и М. А. Щеглова («„Русский лес“ Леонида Леонова» — 1954. № 5). Главный редактор журнала был ознакомлен с постановлением 3 августа (этому предшествовали его обращения к партийному руководству); 11 августа состоялось заседание президиума Правления Союза советских писателей, на котором Твардовский был освобожден от занимаемой должности. Здесь А. А. Сурков произнес утвержденный ЦК вердикт: «позиция авторов этих (указанных выше. — А. Н.) статей вызывает такое противодействие потому, что авторы эти под видом критики недостатков советской литературы на тридцать седьмом году нашего пути поставили в „Новом мире“ под сомнение такие ценности, которые святы для нас, для наших читателей у нас в стране и во всем мире. Вот почему так отвратителен нездоровый мещанский нигилизм авторов названных статей в „Новом мире“»; цит. по: <Чупринин С. И.>. Оттепель: Хроника важнейших событий 1953–1956 гг. // Оттепель… С. 440. Подробнее о первом разгроме «Нового мира» см.: Твардовский Александр. Дневник: 1950–1959. М.: ПРОЗАиК, 2013. С. 138–146; ср. также записанный Солженицыным рассказ В. Я. Лакшина о событиях лета 1954 г. (XXVIII, 200–201).

180

Здесь необходима оговорка. Противники «литературного эпизода» находились в иной (худшей) позиции, чем сегодняшние читатели повести; они были знакомы лишь с первой частью, то есть не имели возможности судить о целом. Однако профессиональные литераторы должны были понимать: промежуточный финал любого сколько-то грамотно выстроенного сочинения не может быть случайным или дополнительным, не сцепленным с предшествующим повествованием и не намечающим его перспективу. Сомневаться в квалификации Солженицына у московских литераторов, несомненно прочитавших кроме первой части «Ракового корпуса» хотя бы пять опубликованных рассказов, не было и быть не могло.

181

Стенограмма… С. 294.

182

Строго говоря, не единственный: в тексте представлено лишь одно посещение Русанова старшим сыном, что, разумеется, тоже не случайно. Это решение автора, однако, жестко обусловлено единичностью визита Авиеты, которому посещение Юры противопоставлено по всем параметрам. Поскольку смысловые оппозиции очевидны, укажу лишь формальные: дети приходят к отцу в первой и второй частях повести; дочь перед походом в больницу была в Москве, сын — в глубинке; эпизод Авиеты разворачивается в палате (на глазах у других больных, двое из которых втягиваются в действие), эпизод Юры — на воздухе и без зрителей. Не будь «Раковый корпус» написан, «поздний» Солженицын вполне мог бы выстроить из такого материала «двучастный рассказ».

183

Такая роль в замечательной семье Ростовых отведена Вере (в «правильном» замужестве — Берг).

184

В командировке Юра и «ошибок» наделал, и, разоблачив нищих канцеляристок, одну из них в кино позвал. Неизвестно еще, что бы вышло, если б она не послала борца за государственные интересы куда подальше, а взяла его в оборот (говоря не по-русановски, а по-человечески: поняла, что хотел-то юноша хорошего, простила, полюбила…).

185

Ровно так же мыслит Зацырко: «говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному (как коммунист — коммунисту. — А. Н.): „Значит, что-то было. У нас даром не сошлют“» (265).

186

О единственном выраженном несогласии «жемчужины русановской семьи» с родителями мы узнаем еще до выхода героини на сцену (глава 13-я «И тени тоже»).

187

И немного далее: «…Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерау; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут — только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.

‹…›

Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтоб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Что было — то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад» (223). Здесь не только страх и равнодушие. Из этой точки Русанов мог бы двинуться вверх. Но с ним случилось иначе — дочь обнадежила.

188

Ср.: «Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят» (446).

189

Если забыть (на минуту, условно!), что такое «всесильное учение» Маркса-Энгельса-Ленина (и иже с ними) и обусловленная им неизбежно человеконенавистническая практика, а затем использовать фразеологизм «настоящий коммунист» в том значении, которое ему приписывалось (порядочный, мужественный, любящий и хорошо знающий свое дело, бескорыстный человек), то из всех персонажей «Ракового корпуса» точно соответствовать этому определению будет именно тихий, скромный, молчаливый — «безцветный» (319) — механик МТС. Несмотря на то, что не выбросил он партийного билета, который палачи, зачислив во враги, оторвав от родного дома, лишив всех прав, сочли полезным у него не отбирать. «Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взносы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово» (221). Он и трудится. Как прежде. Разговору о дозволении (приказе — поди-ка не подчинись!) сохранить партбилет предшествует история о совершенном Федерау подвиге на предвоенном трудовом фронте, после которого он «чуть не умер от воспаления мозговой оболочки» (220). Ср. об отменном трудолюбии и хозяйственности ссыльных немцев в «Архипелаге…»: «Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах не могли начальники нахвалиться немцами — лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были — среди остальных ссыльных, а часто и местных — самые прочные, просторные и чистые дома; самые крупные свиньи; самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распущенности прилагерного мира — по чистоте и строгости нравов» (VI, 353). Последнее вплотную касается нашего сюжета.

190

Угрюмый квасной патриотизм советских хозяев жизни (и их постсоветских наследников — новых русских) зачастую (хоть и не всегда) сочетается с завистливым восхищением Западом. Ср.: «…доставали (для Авиеты. — А. Н.) вещи с рук, и импортные», «В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев…» (Авиета о московской «революции быта») (242, 243).

191

Фильм «Соломенная шляпка» будет снят только в далеком 1974 году.

192

Вспомним реплику Вадима: «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют» (265).

193

Ср. в «Архипелаге…»: «Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнён за покушение на Александра III. ‹…› И что ж? В том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да ещё — на юридическое отделение» (VI, 76). Кстати, процитированная здесь глава Части пятой («Каторга») называется «Почему терпели?». А в разбираемой главе «Ракового корпуса» «Кому что интересно» вспыхивает диалог бывшего зэка с геологом-коммунистом: «Вадим Олегу сказал: „Надо было бороться. Не понимаю, почему вы там не боролись“. (И это — правильно было. Но не смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они таки боролись.)» (321). Многочисленные соприкосновения текстов «Ракового корпуса» и «Архипелага…» могут и должны стать темой отдельной работы.

194

Ср. щебет Аси в главе «Дети»: «А спорт как высоко оплачивается! — везут безплатно, кормят на тридцать рублей в день, гостиницы! А ещё премии! А сколько городов повидаешь!» (116). Тут Солженицын вновь заглядывает в будущее. В годы работы над повестью стимулирование детского и юношеского спорта (предполагающее жесткую селекцию и подкуп избранников — как деньгами, так и разного рода преференциями, в том числе приемом в вузы при стремящемся к нулю уровню знаний) приобрело куда большие масштабы, чем в середине 50-х. А дальше — того пуще. Ср. в работе «Как нам обустроить Россию?» (1990): «А вот спорт, да в расчёте на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но — сколько сами соберут, а рядовое гимнастико-атлетическое развитие даётся в школе» (Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 562).

195