Последняя надежда - [2]

– А то, – поддакнула Елизавета Ивановна. – Знамо дело. У них там все схвачено. Все, значит, сродственники и кумовья. А как же. Нынче без этого никуда. Одно слово – мафия.

– То-то и оно, – согласился Кузьма Афанасьевич и поскреб у себя в затылке.

Ветер между тем взъярился до такой степени, что за стеной стал слышен топот козьих копыт и жалобное блеяние.

– Животные, а тоже беспокоятся, – вздохнула Елизавета Ивановна. И спросила у самой себя: – Аль пойти успокоить?

– Всю ночь не находишься, – зевнул Кузьма Афанасьевич. И вдруг приподнялся на табуретке, приблизился к окну и даже приложил к уху ладонь. – Никак опять волки? Слышь, баба? Слышь? То-то же козы забеспокоились. А с ветру – чего бы это они вдруг? А? С ветру-то…

Елизавета Ивановна тоже прислушалась, затем мелко-мелко закрестилась на чернеющую в углу икону. Заворчал и старый кобель Тёмка, спавший в углу за печкой.

– Что, Тёмка, волки или что? – спросил Кузьма Афанасьевич, заглядывая теперь за печь.

Тёмка приподнялся на передние лапы, зевнул во всю пасть, клацнул зубами, виновато вильнул хвостом и снова лег, свернувшись калачиком.

– Почудилось, – произнес с сожалением старик. И распорядился: – Давай, Ивановна, похлебаем чайку на сон грядущий да на боковую.

Елезавета Ивановна вынула из печи чугунок с кипятком, стала готовить чай.

– Раньше-то, с самоваром-то, как хорошо было-то – благодать, – приговаривала она с печалью в голосе, заливая кипятком фарфоровый чайник. – Сидишь, бывалоча, а он, родимый, пыхтит, сопит себе да сопит, а то вдруг как запоет, как запоет, что твой соловей. А от него дух-то… дух-то какой… сосно-овый. Да-ааа… А теперь… Теперь вон и волки стали к деревне подходить: развелось их черте сколько… прости Ос-споди.

– Да и деревни-то, считай, никакой нету, – вставил свое старик, отхлебывая из блюдца. – Была деревня да вся вышла. Кто на погост, кто в город подался. Одни мы с тобой и остались. Вот отрежут нам электричество, и будем жить, как в средние века: ни телевизора тебе, ничего прочего.

– Телевизор-то… он у нас и так на ладан дышит: сколь лет-то ему – о-ё-ёй. Еще Пильщиковы, соседи наши, живы были, когда Егорка его нам привез. Тут и со светом смотреть скоро не во что будет… – вздохнула старуха протяжно. И вдруг встрепенулась: – А ты, Кузя, написал бы письмо… на телевидение-то на это… А? Так, мол, и так, живем одни в диком, можно сказать, лесу, ни колхоза тебе, ни людей. Задайте, мол, какую-никакую загадку… Хоть про те же самые вулканы. Или еще про что. Вдруг отгадаешь. У тебя ж семилетнее образование. В молодости ты грамотеем у нас считался. На тракторе работал, на комбайне. Пусть зададут тебе что-нибудь из нашей, из деревенской жизни. Им-то что? Какая им, к примеру, разница? Им главное – деньги истратить и чтоб смотрели и думали, что и всем так тоже, на дурачка то есть, повезет. Про дурочка ты, конечно, не пиши, а про все остальное можно. На следующей неделе приедет Агафонов со своей лавкой, ты ему письмо-то и передашь. А он уж знает, кому его отдать. Парень-то ушлый.

– Экая ты баба, однако: сморозишь, так сморозишь, – закхекал Кузьма Афанасьевич. – Таких писем им поди тыщи присылают: всем на дармовщинку хочется чего ни чего хапнуть. А тут какой-то старик из какой-то бывшей деревни Задубровье, в которой осталась одна изба, да и у той крыша набекрень.

– Во-от, о чем я и толкую, – гнула свою линию Елизавета Ивановна. – И про крышу тоже пропиши. Письмо-то прочитают по телевизору, Клавдия глянет, на душе кошки заскребут: уехала, родителей бросила – и хоть бы что. Уж три года как носа не кажет. А так совестно станет, глядишь – и приедет.

– Как же, прочитают! – стал уже сердиться Кузьма Афанасьевич на свою старуху. – Это же ж шо-у! Соображаешь? А что есть такое шо-у, если в упор на него посмотреть? Шо-у есть обман народных масс и развлечение, чтоб поменьше думали о всяких безобразиях. А властям надо это, чтобы думали? Не надо. А то додумаются до каких-нибудь революциев. Или еще до чего. Соображать надо.

– А чего тут соображать-то? – не сдавалась Елизавета Ивановна. – Соображай не соображай, а баба с голыми плечами стиральную машину получила? Получила. И чего тебе еще надобно? Чтоб они там совсем до голяка раздевались?

Кузьма Афанасьевич некоторое время смотрел на свою старуху, соображая, серьезно она говорит или так просто, от нечего делать? А в голове уж и мыслишка зашевелилась: а что, мол, а вдруг, мол, и тому подобное. Ну, не телевизор, а так, деньгами или еще чем. На пенсию-то уж и не купишь. Да и ту Агафонов привозит через раз, сам же ее получает по доверенности, высчитывает за свои труды и продукты. А сколько и чего, черт его знает. Потому как не проверишь. И не пожалуешься. Возит – и на том спасибо.

Неделю почти Кузьма Афанасьевич ходил в глубокой задумчивости, борясь с искушением, против которого восставали его здравый ум и опыт долгой и трудной жизни. Но искушение и ворчня старухи в конце концов перевесили, он достал с полки тетрадку и шариковую ручку, долго скреб ею по сухой деревяшке, чтобы исторгнуть из ее тощей внутренности фиолетовую пасту, исторг наконец и задумался, глядя на колеблющийся плоский огонек внутри стеклянной колбы. Потом вывел, сопя от усердия:

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

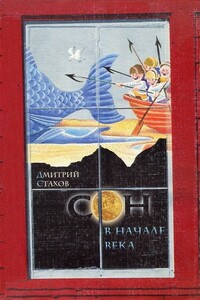

УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.

Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?

Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.