Поместный собор Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой Лавре и Избрание Патриарха Пимена - [4]

Отмечу любопытный факт, что две крайние представительницы церковной оппозиции, известная пианистка Мария Вениаминовна Юдина и К.П.Трубецкая (в прошлом убежденные противницы митрополита, впоследствии Патриарха, Сергия, долго пребывавшие в расколе с Патриаршей Церковью) более сочувственно относились к избранию митрополита Никодима, и опять -таки за его динамичность.

В моих разговорах я постоянно спрашивал всех без исключения: " Да неужто кроме Пимена и Никодима нет никого другого, кто бы мог стать Патриархом? Разве нет никого из епархиальных архиереев подходящих для этого?"

Почти никто не мог мне дать вразумительного ответа, люди смущались, говорили "да что-то невидно", называли несколько имен "хороших" архиереев, но тут же добавляли, что для патриаршества "в наше сложное время и в нашей стране" они мало подходят. "Вот, например митрополит Иосиф Алма-атинский, стойкий, энергичный, но ему 80 лет, кроме того, он был под немецкой оккупацией и сидел в лагерях, этого власти не любят. Хотя, (продолжали мои собеседники) местный уполномоченный предлагал ему выставить свою кандидатуру в Патриархи с "поддержкой" от местных властей. На что митрополит Иосиф ответил, что "Мне вашей поддержки не надо!" Как бы то ни было, складывалось впечатление, что кроме двух известных кандидатур, на которых сосредоточилось общественно-церковное внимание, никого в стране нет.

Вопрос о выборах Патриарха я, насколько было возможно, пытался выяснить и с представителями епископата. С самим митрополитом Пименом как с местоблюстителем и главным кандидатом в Патриархи прямо говорить на эту тему было конечно неудобно. Со стороны я слыхал, что митрополит Пимен говорит, что он к патриаршеству не стремиться, но если бы его избрали, не стал бы отказываться. Ходили слухи, что он в какой-то момент отказался от избрания, но потом взял свой отказ назад. Как бы то ни было, мне очень было интересно составить свое личное впечатление от митрополита Пимена и уяснить для себя насколько он подходящее лицо стать Патриархом.

Митрополит Пимен пожелал принять меня официальным образом.

Для начала, я через его "богословского референта" А.В.Ведерникова осведомился может ли меня принять митрополит Пимен, мне ответили, что может, но что необходимо об этом составить просьбу через Отдел Внешних Церковных сношений Московской Патриархии. После коротких формальностей, митрополит Пимен принял меня в сопровождении епископа Филарета (Дмитровского) в Чистом переулке, в три часа дня в гостиной. Угощал кофеем и печеньем, держал себя с достоинством и даже с некоторой сдержанностью, но скромно и без важничанья. При разговоре присутствовал епископ Филарет, который занимал тогда должность заместителя председателя "иностранного" Отдела митрополита Никодима. Разговор наш с митрополитом Пименом, был довольно обычным, почти "светским", пока я не спросил его: " У Вас, вероятно. Сейчас много работы?" "Да ответил митрополит, - до сих пор я жил, как на курорте, а сейчас так много дел, о которых я раньше совсем не подозревал". В эту встречу мне было трудно определить настроение митрополита Пимена, более интересный разговор случился у меня с ним за чаем после литургии в Сокольниках на празднике Иверской иконы Божией Матери. Мы заговорили о римо-католическом священнике американского посольства о. Дайоне. Вместе с другим приезжим американцем он был на литургии и в алтаре, не причащался, но ему дали антидор с запивкой теплотой. Именно в связи с этим мы стали говорить за столом о решении Синода от 16 декабря 1969г. о допущении католиков к причастию там, где у них нет храмов или священников.

-"Не надо было совсем это решение принимать, - заметил митрополит Пимен, - где была необходимость в этом католиков и так допускали к причастию. Так и нужно было оставить, а не узаконивать официальным Синодальным решением, ведь до этого "приказа", все делалось по пастырским соображениям. А теперь происходят неприятности и смущения".

-" Каждый толкует по-своему, когда и в каких случаях можно давать католикам причастие, - ответил я. - Ведь главный недостаток Синодального постановления, это его неясность. Мне было отрадно заметить, что у нас в храме римо-католическому священнику причастия не дали".

- " А как же это возможно! -воскликнул митрополит Пимен. - Его нигде не дают, кроме как в особых случаях, когда католик действительно нигде не может приобщаться".

- "Владыко, но позвольте, - возразил я, - как же понимать, когда видные римо-католические деятели, посещавшие Московскую Патриархию, вполне допускались к причастию, иногда даже по священническому чину, в облачениях?". Говоря это я имел в виду причащение ректора Руссикума о. Майе и ректора Григорианского Университета в Риме осенью 1969г в Киеве митрополитом Филаретом и в Туле епископом Ювеналием. Не говоря уже о причащении католиков в Риме митрополитом Никодимом, приблизительно в то же время.

-" Такие факты мне не известны, - возразил митрополит Пимен,- этого не могло быть!"

Я не мог, конечно, в присутствии многочисленного общества за столом, называть имена, да и не хотел "доносить" на своих собратьев и потому замолчал. Но для меня осталось загадкой, действительно ли не знает митрополит Пимен об этих фактах "интеркоммунио"? (взаимное согласие Церквей на то, чтобы в каждой из них причащались верующие иной конфессии, оставаясь при этом членами свой Церкви. Ред.) А если это так, то он не знает, что происходит в современной Русской Церкви, и от него многое скрывают, или он просто дипломатично притворился за своим неведением, будучи бессильным что-либо сделать? Позиция митрополита Пимена в отношении интеркоммунио с римо-католиками была по всему более твердой и принципиальной, чем у митрополита Никодима, они произвели на меня впечатления.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Результатом многолетних исследований архиепископа Василия (Кривошеина) явилась фундаментальная монография «Прп. Симеон Новый Богослов (949-1022)», вышедшая в 1980 г. в Париже одновременно на русском и французском языках — первое в русской церковной науке систематическое изложение мистического и догматического богословия прп. Симеона. В предисловии Василий (Кривошеин) отмечает, что целью данного труда было «дать живой, объективный, хорошо документированный словами самого прп. Симеона и, в особенности, правдивый образ великого святого, доступный широкому кругу образованных читателей… а не только профессиональным византологам, или, тем более, только конфессиональным полемистам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Пособие, написанное прихожанкой православного храма, в полной мере раскрывает перед читателми практику церковной жизни. Книга в доступной и понятной форме дает ответы на множество повседневных вопросов. Что происходит во время службы в храме? Как вести себя во время Богослужение, как заказывать требы? Каким образом организовать свою жизнь по церковному распорядку и календарю? Кроме того, начинающий прихожанин сможет узнать об атрибутах, правилах и таинствах православной церкви.

В книге, подготовленной кандидатом богословия В. В. Черновым собраны наиболее авторитетные толкования всех притч Спасителя: от святителей Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Феофилакта Болгарского до выдающихся проповедников XX столетия — праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита Антония (Блума) и других известных архипастырей и пастырей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

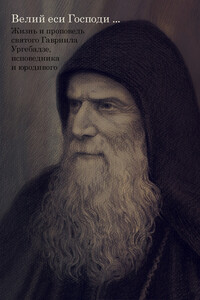

В книге воспроизводятся рассказы о святом подвижнике и юродивом XX в. Гаврииле (Ургебадзе), переданные специально для данного издания людьми, близко знавшими о. Гавриила при его жизни. Составитель уделил особое внимание тому, чтобы повествование об о. Гаврииле сохранило дух живого, искреннего рассказа очевидцев, оставаясь именно свидетельством подвигов святого, способным оказать влияние на современного человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

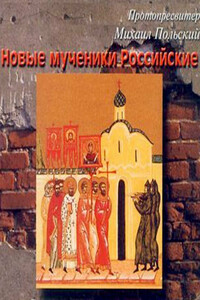

"Никто не может быть безразличным к славе Церкви Христовой. Страдания за нее не могут быть забыты. Да не изгладится, но да прославится память о наших мучениках из рода в род. Собирая материалы о жизни, страданиях и мученической кончине за веру или просто в вере умученных и убиенных в российской смуте от большевицкого безбожного гонения, мы полагаем только начало этому делу. Всех, кто только может дать имена мучеников и свои хотя бы краткие сообщения о них, или указать на материалы о них и фотографии, а также дать дополнения и поправки к тем сообщениям, которые есть в этой книге, мы приглашаем их непременно сделать это и помочь этому начинанию."Протопресвитер Михаил Польский.