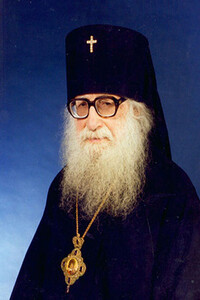

Воспоминая об архиепископе Василии (Кривошеине), митрополит Антоний (Блум) отметил очень важную гомилетическую черту его жизни, а следовательно, и творчества : «Он не из тех людей, которые пользуются любым случаем, чтобы тебя просветить. Он отвечал на вопросы»[1]. Это наблюдение стало эпиграфом к настоящему изданию. Мы старались, прежде всего, ответить на вопросы, возникавшие у нас и у близких нам людей при чтении трудов, написанных владыкой, и при знакомстве с некоторыми подробностями его биографии.

Выбор трудов для нынешней публикации только внешне кажется случайным. Он, по нашему мнению, очень точно отражает основные богословские темы, которым посвящал себя архиепископ Василий в разные периоды своей жизни с 1935 по 1976 гг. Сотериология, укорененная в аскетике богопознания, и практически ориентированная экклезиология — вот два основных теологических интереса владыки. В одном случае — ответ на вызов мира сего, брошенный человеческой судьбе, в другом — ответ на вызов межхристианского и внутрицерковного диалога. Обоснование ответа всегда патристично — не в смысле исключительной апелляции к писаниям древних отцов, а в самом духе обращения к разновременным текстам церковной культуры и отеческой стилистике. Это следствие убежденности владыки в том, что древность — не синоним святости и истинности: Дух Божий живет в Церкви «во вся дни», какими бы эсхатологичными они ни казались. В истории христианства «последние времена» не дальше от Христа, чем эпоха раннехристианской общины. Эти последние времена Апокалипсиса и апостольских посланий — просто особый эон — период, который начался Боговоплощением и закончится Вторым пришествием. Более «последнего» времени уже не будет. «Равноудаленность» христиан всех поколений от Бога — и смиренное осознание своей беспомощности — залог достойного течения церковной жизни.

Отсюда и те четыре отца Церкви, обращение к которым составило основу патрологического подхода владыки: Григорий Палама, Симеон Новый Богослов, Василий Великий и Григорий Нисский. Причем именно в таком порядке: от XIV века к IV столетию, от младших к старшим. В основе этой связи стоит Афон и хранимое им православное духовное предание. Здесь есть и обстоятельство случая, и высшая логика богословия как науки исторической: сила и убедительность ретроспективного метода выявляются именно путем перехода «от известного к неизвестному», от лично освоенного к умопостигаемому. Отнюдь не тогда, когда гипотетически восстановленная цепочка причинно–следственных связей излагается в исторической последовательности.

Отсюда и четыре «времени богословия» владыки: Афон, Оксфорд, Париж и Брюссель, когда владыка соответственно отвечал на вызовы эпох. Понятно, что любая периодизация условна: анализ богословия Паламы, начатый на Афоне, активно возобновился в Париже, а издание трудов Симеона Нового Богослова, связанное с Парижем, началось еще в Оксфорде и закончилось Брюсселем. Ранние работы, написанные в Оксфорде, полностью принадлежат афонскому периоду: в них воплотился не только ранее приобретенный «книжный» потенциал, но и сама проблематика, сам дух в них афонские. Все же периоды — некие жизненные вехи, потребные не для истории, а для тех, кто стремится ее понять. Именно на переломе этих периодов формируется некое «осевое время», определяющее жизнь на следующее десятилетие.

Помимо комментариев к богословским текстам, в книге присутствует и исторический контекст. Этот «книжный» контекст не претендует на полное и системное жизнеописание владыки, призванное объяснить преображение его жизни в житие. Это, скорее, материалы к творческой биографии, облегчающие, по нашему мнению, понимание трудов владыки и их истоков. Быть может, настоящее издание станет еще одним шагом к публикации полного собрания сочинений архиепископа Василия (Кривошеина) и к составлению возможно полной его биографии.

Естественный пробел в житийной канве в данном случае может быть заполнен логикой и событиями «большой истории», и притом не в ущерб «маленьким» фактам. История эпохи, всполохи случавшихся рядом с автором событий освещают и делают понятными многие из его мыслей и поступков. Сам владыка, сопровождавший свои труды пространными комментариями, в своих воспоминаниях неоднократно прибегал к жанру примечаний, рассказывая о ситуации «вокруг», о движении армий и круговороте политики, чтобы позволить лучше понять, что же происходило в середине этого «круга». Для «уяснения обстоятельств описываемых событий» и «большей понятности рассказа». Неизбежно мы вступаем здесь в область предположений. Но эта область — закономерное поле истории, зона ответственности историка.

Не существует истории вне сознания и души исследователя, что ничуть не умаляет ее значения как науки. Там, где родилась история, на библейском Востоке, познание мыслилось как слияние: чтобы узнать, необходимо прочувствовать. Отсюда и настоящее значение слова «история» — не просто рассказ, но свидетельство. Историк обязан быть не сторонним наблюдателем, а честным свидетелем, своеобразным соучастником изучаемых событий. Прошедшие века, оставляя память о себе, будь то останки или предания, и не думали предоставлять в наше распоряжение исторические источники. Любой памятник субъективен, поскольку он не просто пассивно отражает «временные лета», прошедшие времена. Он видит историю глазами своего автора и в силу этого субъективен и, если угодно, тенденциозен. Лишь работа историка превращает памятник в источник информации о прошлом.