Полет кроншнепов - [30]

Весь следующий день, субботу, я провожу в своем кабинете. «И суббота будет милой — лишь бы солнышко светило», — любит повторять мама, но солнце нынче светить не желает. Небо переливчато-серое, как бывает в туманную погоду, и, хотя тумана сегодня не видно, воздух пропитан им. Я жду, когда за мной придут. Мне трудно представить себе, что полиция не явится. Работа не идет, в окно мне хорошо виден притихший камыш. Если они приедут, что я должен сделать? Наверное, позвонить медсестре. Но она заранее поставила условием, что по субботам и воскресеньям у нее будет выходной. Может быть, они успокоятся, если я обещаю им никуда не уезжать. Что же их так долго нет? И где эти разделанные под орех старейшины? Серая жемчужность воздуха, кажется, изнемогает в ожидании, весна уже на пороге, она может начаться в любой момент, потому что ее ароматы я чувствую даже в своем кабинете. С пяти до семи в нашем саду не умолкает черный дрозд — словно и не было бури, — а его подружка тем временем ремонтирует гнездо. Куда ни посмотришь — везде суетятся птицы, хлопочут над восстановлением жилья, разрушенного стихией, туда и сюда шныряют стайки скворцов, над свинцовой гладью воды пролетают косяки гусей. Мама чем-то занята в большой комнате, мне слышно, как она тихонько напевает «Предстану я пред Божьим алтарем, пред Господом, Творцом, источником блаженства», ее голос снова вдруг обрел былую чистоту и уверенность, но мне слышится в нем какое-то смутное предвестие; я не могу, я отказываюсь представить себе это. Я спускаюсь вниз, мама все еще поет псалом; к ней вернулась память, и на какой-то миг мне кажется, что болезнь отступает. Этот миг подобен короткой вспышке света в ночном мраке, сразу после которой темнота сгущается еще плотнее. Мама стоит у окна. Она как будто не замечает меня: глаза ее устремлены в далекое серое небо, голос становится все тише, она повторяет один и тот же стих; дойдя до слов «и после краткого страданья блаженством вечным одарит», мама неспешно направляется к своей кровати, которую уже давно перенесли из спальни в гостиную. Она опускается на постель, продолжая петь старинный псалом, умолкает, вновь возвращается к нему, и вот тогда начинает казаться, что слова исполняются глубокого смысла, даже это «страданья», которое, похоже, было вставлено только в угоду благозвучию.

— Мама.

Я беру ее за руку. Мама поворачивается ко мне, видно, что она меня не узнает, хотя и не отнимает свою руку. Глаза ее широко открыты и полны блеска. По временам ее губы начинают шевелиться, но слов не слышно. С удивительной размеренностью тикают стенные часы в массивном корпусе. Над тростниковыми зарослями пролетает большая стая певчих птиц, и небо поэтому внезапно становится темным, но его пасмурная жемчужность и без того уже медленно мрачнеет с приближением вечера. Я смотрю на небо и на маму, я боюсь шелохнуться, и мне кажется, что вот так будет всегда и наступила вечность. Наверное, мне нужно что-то предпринимать: бежать за доктором или за медсестрой, однако я не в силах не то что заставить себя встать, я не могу даже пошевелиться. Все вокруг остановилось. И лишь временами, когда мимо дома пролетают птичьи стаи, я с замиранием сердца вижу их тень, закрывающую от меня небо, под которым все бренно и тленно. Не знаю отчего, но каждый раз, как серое небо за окном внезапно чернеет, мне представляется, что в этот миг отрывается частица жизни моей мамы и что она умрет к вечеру, когда на землю окончательно опустится темнота. Вероятно, я бессознательно стараюсь отсрочить неизбежное до вечера, а возможно, надеюсь, что это произойдет, лишь когда станет совсем темно и будет плохо видно. Мама продолжает дышать, ее слабое дыхание едва ощутимо. Проходит еще некоторое время, мама вдруг в последний раз приподнимается в постели, два судорожных вздоха, и ее голова безжизненно соскальзывает с подушки. В тот же миг над темными камышами проносится стая кроншнепов. Эти птицы настолько редко залетают в наши места, что я почти готов сорваться с места, чтобы получше разглядеть их, но одна мысль сразу же гасит мой порыв: смерть пришла в тот самый момент, когда появилась стая кроншнепов. И в ней я нахожу утешение.

СУББОТА

Подумать только — я, как любила рассказывать мама, родился в пасмурную субботу, и в пасмурную субботу мама умерла; сейчас тоже суббота, и небо затянуто такой же бесконечно серой, ровной и тонкой пеленой облаков. Значит, сегодня со мной должно что-то произойти. Я знаю наверняка, что это чистейшей воды суеверие, но тем не менее при взгляде на небо мне хочется, чтобы оно оставалось таким же серым. Мне кажется, что этот цвет — залог моей непременной встречи с Мартой. Но одного цвета мало; я не должен сегодня заниматься теми делами, выполнять которые по субботам вошло у меня в привычку уже после того, как я в последний раз ее видел. Итак, мне не придется сегодня работать во второй виноградной теплице, которую я благодаря своему сказочно высокому жалованью смог перестроить и так оборудовать, что она превратилась в своего рода личную лабораторию. Эта теплица навсегда связалась в моей памяти со строкой из какого-то романа Вестдейка. «Человек должен быть микроскопической клеткой, — думал он, — комочком, способным делиться на две половинки, тогда не будет никаких проблем». Вестдейк и не подозревал, когда писал эти слова, как близок он к истине и что потребуется каких-нибудь полвека, даже меньше, и человек, искусственно заставляя живую клетку делиться, будет в состоянии выращивать особи, как две капли воды похожие на исходную. Но сегодня я не сделаю ничего, чтобы приблизить этот день. Откуда у меня такое примитивное суеверие? Неужели мое последовательное естественнонаучное образование сделало меня восприимчивым к суеверию даже в большей степени, чем остальных людей? Что бы там ни было, насколько бы смехотворным это ни показалось, но сегодня я уже не могу заставить себя работать в моей лаборатории-теплице, хотя совершенно очевидно, как важна сейчас работа для совершенствования моих опытов с клонированием. Завтра можно наверстать упущенное. А сегодня я просто не вправе лишать себя возможности увидеть ее в последний раз. Поэтому я сажусь в свою лодочку и, как в прежние времена, до школы, гребу к тростниковым зарослям. Даже маршрут я прокладываю по старым, всплывающим в памяти вехам, так что первым на моем пути оказывается Остров Пересмешников, получивший свое название из-за несметного количества гнездовий этих птиц. На острове есть одно укромное местечко, где вызревает высокая сочная трава, где ранними летними вечерами солнце проглядывает между стволами старых ив. Когда удавалось попасть сюда в безветренный день, я всегда останавливался в траве у маленького ручейка, разделявшего остров на две части, и тогда мир представлялся мне повторенным дважды — темнота между стволами и скупые проблески солнца рождали обманчивую иллюзию удвоения вместо обычного отражения, и я думал: вот передо мной два мира, и в том, втором, между мною и Мартой все будет хорошо. За Островом Пересмешников начинается обширная заводь, сплошь устланная живым ковром кувшинок, я направляю лодку туда, где камышовые заросли клином выступают далеко вперед, но не задерживаюсь и гребу дальше, вот где-то здесь, среди камышей, мне дважды посчастливилось наблюдать удода. Приглушенное и таинственное, сквозь облака проглядывает солнце. Впервые в жизни появление солнца вызвало во мне ощущение печали. Я не совсем нормален, думаю я с горечью. За леском я нахожу небольшой затон и привязываю лодку там, подальше от птиц и людей. По счастью, люди заглядывают сюда редко, разве что какой-нибудь рыболов, у которого, как и у меня, есть лицензия на въезд в заповедную зону.

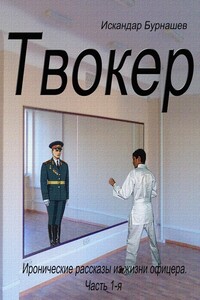

В искромётной и увлекательной форме автор рассказывает своему читателю историю того, как он стал военным. Упорная дорога к поступлению в училище. Нелёгкие, но по своему, запоминающиеся годы обучение в ТВОКУ. Экзамены, ставшие отдельной вехой в жизни автора. Служба в ГСВГ уже полноценным офицером. На каждой странице очередной рассказ из жизни Искандара, очередное повествование о солдатской смекалке, жизнеутверждающем настрое и офицерских подвигах, которые военные, как известно, способны совершать даже в мирное время в тылу, ибо иначе нельзя.

Этот рассказ можно считать эпилогом романа «Эвакуатор», законченного ровно десять лет назад. По его героям автор продолжает ностальгировать и ничего не может с этим поделать.

«…Любое человеческое деяние можно разложить в вектор поступков и мотивов. Два фунта невежества, полмили честолюбия, побольше жадности… помножить на матрицу — давало, скажем, потерю овцы, неуважение отца и неурожайный год. В общем, от умножения поступков на матрицу получался вектор награды, или, чаще, наказания».

В спальных районах российских городов раскинулись дворы с детскими площадками, дорожками, лавочками и парковками. Взрослые каждый день проходят здесь, спеша по своим серьезным делам. И вряд ли кто-то из них догадывается, что идут они по территории, которая кому-нибудь принадлежит. В любом дворе есть своя банда, которая этот двор держит. Нет, это не криминальные авторитеты и не скучающие по романтике 90-х обыватели. Это простые пацаны, подростки, которые постигают законы жизни. Они дружат и воюют, делят территорию и гоняют чужаков.

Детство – целый мир, который мы несем в своем сердце через всю жизнь. И в который никогда не сможем вернуться. Там, в волшебной вселенной Детства, небо и трава были совсем другого цвета. Там мама была такой молодой и счастливой, а бабушка пекла ароматные пироги и рассказывала удивительные сказки. Там каждая радость и каждая печаль были раз и навсегда, потому что – впервые. И глаза были широко открыты каждую секунду, с восторгом глядели вокруг. И душа была открыта нараспашку, и каждый новый знакомый – сразу друг.