Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира "Гамлет" - [5]

Оставив пока на совести датского принца его нравственную и идеологическую неразборчивость, для себя мы должны определенно усвоить: этот идеал, безусловно, порочен, мы можем его только отрицать, а потому и неизбежно следует отделить наши представления об идеальном положительном герое от личности Гамлета, равно как и от его представлений об идеале. Но может быть, мы что-либо поймем в системе идеалов автора, если обратимся к личности антагониста трагедии?

– Сюжетно Гамлету противостоит Клавдий. Сколько ругательств на его голову (правда, – заглазно) обрушивает Гамлет! «Животное», «шарлатан», «кровавый, лживый, злой, властолюбивый», «Петрушка в королях, карманник на царстве»! – и еще, и еще... А больше о нем практически нет никаких других отзывов и никому не дано его хоть как-то защитить. Только его собственная самозащита, только его поступки, чувства, мысли. Да, он – убийца. Но мало ли мы знаем в истории примеров взошествия на престол через кровь? Мы почему-то забываем, что Александр I – фактически отцеубийца, но ведь даже Пушкин приветствует «Дней Александровых прекрасное начало»! А Брут, которого с такой нескрываемой симпатией рисует сам Шекспир в «Юлии Цезаре»? (Мы еще не раз обратимся к этой пьесе). Да и вообще, какой государственный переворот обходится без крови, пролитой и в прямом и в переносном смысле?! Что испытали в душе эти убийцы во имя прогресса, сказать трудно: правители большей частью избегают обсуждать подробности взошествия на престол, а тем более описывать свои переживания по этому поводу. Зато Пушкинский Борис Годунов о многом может порассказать.

Трагедия совести, высказывающаяся в монологах Бориса, во многом напоминает трагедию Клавдия, не забывающего ни на минуту о своем гpехе.

Ведь щеки шлюхи, если снять румяна,

Не так ужасны, как мои дела

Под слоем слов красивых. О, как тяжко!

А главный монолог Клавдия: «Удушлив смрад злодейства моего…»

– во многом почти текстуально совпадает с монологом Бориса. Это совершенно естественно: ведь оба правителя по существу находятся в одинаковых ситуациях, решают одни и те же проблемы, стремятся к близким целям. Да и разве выдал бы себя Клавдий на спектакле, если бы не постоянные муки совести?

Для сравнения вспомним, как реагирует Гамлет на совершенное им самим убийство ни в чем по сути не повинного Полония.

– О бедняке об этом сожалею.

Но, видно так судили небеса,

Чтоб он был мной, а я был им наказан

И стал карающей рукой небес.

А чего стоит это: «Меня не мучит совесть», – по поводу убийства Гильденстерна и Розенкранца?! Об этой жесткости Гамлета пишут многие исследователи, но почему-то мало кто из них обращает внимание на существующие рядом муки совести братоубийцы Клавдия, отправившего на тот свет человека, который, как мы уже видели, отличался весьма сомнительными достоинствами и, вероятно, куда более заслуживал кары, чем несчастный Полоний или ничтожные, не обладающие никакой властью Гильденстерн и Розенкранц.

Что еще мы знаем о Клавдии короле и о Клавдии – человеке?

Начинает он прекрасно. Первый его поступок правителя – посольство в Норвегию с целью предотвращения войны. И он добился своего! Кто знает, каковы были бы его дальнейшие поступки государя, если бы ему не помешал Гамлет. А разве человеческий облик Клавдия действительно столь мерзок, как его расписывает племянник? Как тонко и мудро ведет он свою первую сцену с Гамлетом. Зачем он оставил принца в Эльсиноре, почему не пустил в Виттенберг? Роковое решение! Судя по всему, Клавдий – человек незаурядного ума и до поры прекрасно владеющий собой.

Ах да! Мы еще ни слова не сказали о л ю б в и. Этот извечный предмет интереса постановщиков и исследователей – любовь Гертруды и Клавдия. Ведь это тоже мотив, который может оправдать преступление короля. Что только ни совершается на свете по причине великой страсти! Однако не будем спешить. Увы! Но на самом деле никакой любви у Клавдия и Гертруды нет! Ее придумали шекспироведы и постановщики, так падкие на всякий повод подразнить зрительское воображение. Все режиссеры, выстраивающие эту любовную линию, вынуждены ее сочинять, как сочинил в своем воспаленном бредовом воображении Гамлет «сало продавленной кровати». И между сцен, написанных Шекспиром, изыскиваются паузы для объятий и поцелуев, улыбок, взглядов, рукопожатий, которых нет и не может быть у Шекспира.

Кстати о «продавленной кровати». Где она находится? – Разумеется, Шекспир мало интересуется бытовой «географией» Эльсинора. По тексту пьесы мы не можем составить план замка. Но есть некий его образ, эмоциональное ощущение которого, вероятно, важно драматургу. Здесь имеется очень примечательное обстоятельство: спальня Гертруды, куда она вызывает Гамлета после представления «Мышеловки», расположена чуть ли не в другом конце замка по отношению к покоям Клавдия. Полоний, доложив королю: «Он к матери пошел в опочивальню», – бежит к Гертруде. Затем идет насыщенная сцена молитвы Клавдия, за время которой Гамлет не убивает молящегося короля. Короткий по объему этот эпизод оставляет ощущение весьма продолжительного по времени отрезка жизни. Но вот эпизод закончен и сразу после него мы видим, как Полоний влетает к Гертруде: «Он к вам идет!» Создается впечатление, что все время предыдущего эпизода понадобилось Полонию, чтобы добраться (а он очень спешил!) от покоев Клавдия до спальни Гертруды. Значит, живут супруги весьма далеко друг от друга. Скорее всего, Клавдий просто живет там, где и жил до смерти брата. Право, всякий пылко влюбленный в супругу муж в этой ситуации переехал бы куда-нибудь поближе. А чего стоит Гамлетово: «Не ходите к дяде»! Так и видишь Гертруду, бредущую к мужу через весь огромный ночной дворец... Неужели же Шекспир случайно внушает нам это представление о значительности расстояния, разделяющего спальни супругов?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Филлис Хартнолл (1906–1997), британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

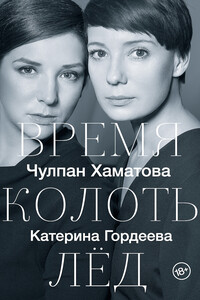

Книга “Время колоть лёд” родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду “Подари жизнь”? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? “Эта книга – и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог на грани исповеди” (Людмила Улицкая). Книга содержит нецензурную брань.

Воспоминания А. Коонен охватывают большой и сложный период времени, она начинает их с конца прошлого века и доводит до 70-х годов. Творческая жизнь ее богата и разнообразна: прославленная трагическая актриса, сыграшная Федру, Клеопатру, Комиссара в "Оптимистической трагедии", она играла и веселые, задорные комедийные роли. Коонен жила в окружении интереснейших людей — Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Леонид Андреев, Блок, Айседора Дункан и многие другие актеры, художники, музыканты, живые портреты которых даны в книге.

От автора Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года. В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве. И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам. Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным. Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.

«Нас, русских, довольно часто и в некоторых отношениях правильно сравнивают с итальянцами. Один умный немец, историк культуры прошлого столетия, говорит об Италии начала XIX века: „Небольшое число вполне развитых писателей чувствовало унижение своей нации и не могло ничем противодействовать ему, потому что массы стояли слишком низко в нравственном отношении, чтобы поддерживать их“…».