Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира "Гамлет" - [4]

Вот тут-то и встречаешься с первой глобальной тайной этого произведения. Авторский идеал в этой пьесе ускользает от определения. Временами кажется, что Шекспир создал безнравственнейшее произведение, в котором каждый может найти все, что ему заблагорассудится. Любое явление, любой характер даны по крайней мере в двойном свете, в двойной системе оценок.

Вот здесь-то и кроется, по-моему, самая сердцевина загадки «Гамлета», она – в объективизме Шекспира, в предельной маскировке им своих человеческих идеалов.

А что же является идеалом для Шекспировского героя, для Гамлета? – Безусловно, его идеал человека материализован в двух образах – в отце и в Фортинбрасе. Первого он боготворит, на второго мечтает быть похожим. Отсюда и стремление большинства постановщиков представить в идеальном свете отца и его Тень. Фортинбрас же последнее время в большинстве постановок (если эта роль вообще не вымарывается) все чаще и чаще теряет романтический ореол, что представляется не только закономерным, но и справедливым.

Начнем с отца. Кто же он такой? – «Солнца яркий луч»… «Собранье качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества»... – Это в оценке Гамлета.

Но ведь есть и другие точки зрения, почему-то обычно игнорируемые исследователями и постановщиками!

– «Зловещий призрак, схожий с королем, который был и есть тех войн виновник» (Бернардо).

– «Когда при ссоре с выборными Польши он из саней их вывалил на лед» (Горацио).

Но главное характеристическое обстоятельство раскрывается самим отцом, вернее его призраком. Мы настолько в XX веке стали атеистами, что не придаем никакого значения религиозной философской символике, которую использует Шекспир. А напрасно! Будь даже автор «Гамлета» самым завзятым безбожником (что еще требует своего доказательства), он все равно не мог бы игнорировать тот факт, что для подавляющего большинства его соотечественников понятия «Ад» и «Рай» были вполне реальны и полны конкретного содержания. А потому, отправляя в ад Гамлета старшего, Шекспир не мог не сознавать, что делает. Но и этого мало! Дух подробно рассказывает обо всех мучениях, претерпеваемых им на том свете. Мучения эти связаны не столько с внезапностью его конца и несоблюдением формальной христианской обрядности («Не причащен и миром не помазан»), а определены всем жизненным путем Гамлета-короля. «Пока мои земные окаянства»... «Так был подрезан в цвете грешных дней»… «Со всеми преступленьями на шее»... – Этих са- мохарактеристик вполне довольно, чтобы вдребезги разбить представление о Гамлете старшем, как об идеальном герое. (Существенным представляется комментарий А. Смирнова: «– В подлиннике говорится не о «грехах» (sins), а о «о пороках», «злых проступках» (foul deeds), то есть о категории чисто этической», а не религиозной». (Шекспир. - Собр. соч. М.: Искусство, 1960, т.VI, с.629)

А как же «Собранье качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества»? – Шекспир и здесь объективен:

Лоб, как у Зевса, кудри Аполлона,

Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,

Величие Меркурия, с посланьем

Слетающего наземь с облаков.

– Все качества чисто внешние, нет никакого указания на нравственный облик. Ни о доброте, ни о мудрости или справедливости речи нет. Шекспир создал вполне законченный и целостный образ деспота-феодала, наделенного могучей физической силой. (Поэтому, кстати, безосновательна трактовка влюбленности Гертруды в Клавдия по причине дряхлости мужа и победительной молодости хорошенького его братца). Гамлет-отец – победитель Фортинбраса-отца, завоеватель Норвежской территории, он тот именно правитель, при котором в Дании расцвели обычаи придворной гульбы, ему привычно спать в саду «в свое послеобеденное время». Как же такого человека, помимо естественной сыновней привязанности (для которой, честно говоря, судя по материалу пьесы, тоже нет особенных оснований), любит Гамлет? За что?

Может быть Фортинбрас даст ответ?

Фортинбрас – сильная рука… «Набрал по всей Норвегии отряд за хлеб готовых в бой головорезов». Норвежский принц, про которого нам известно, что только вмешательство его царственного дядюшки остановило его нападение на Данию. A бредовая агрессия в Польшу? – Какой реальный и узнаваемый тип сегодняшнего завоевателя-террориста. Человек без сомнений, человек, абсолютно уверенный в своей силе и в праве эту силу применить так, как ему заблагорассудится. Но Гамлет находит его «великим», – за него отдает свой голос умирая, оставляет ему свой трон.

Как быть с этим?

Конечно, можно все объяснить идеалами Возрождения, представлением Шекспира об идеальной власти, как о власти сильной и беспощадной. Но ведь это не так! И Гамлет-отец, и Фортинбрас – весьма точные отражения других тиранов, тиранов из других пьес Шекспира, авторское отношение к которым высказано вполне недвусмысленно. Рядом с ними смело могут стать Макбет и Ричард III, Эдмунд из «Лира»... Дорога им всем одна – в ад. Но именно они – отец и Фортинбрас – являются предметом идеальных устремлений Гамлета, его образцом для несостоявшегося подражания. Вот один из важнейших парадоксов трагедии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

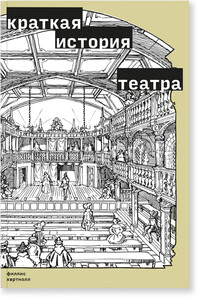

Книга Филлис Хартнолл (1906–1997), британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложение основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и театральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопровождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем темах, а также справочным аппаратом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

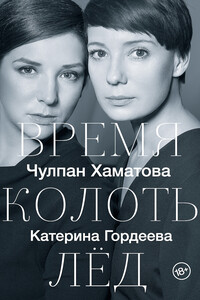

Книга “Время колоть лёд” родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду “Подари жизнь”? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? “Эта книга – и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог на грани исповеди” (Людмила Улицкая). Книга содержит нецензурную брань.

Воспоминания А. Коонен охватывают большой и сложный период времени, она начинает их с конца прошлого века и доводит до 70-х годов. Творческая жизнь ее богата и разнообразна: прославленная трагическая актриса, сыграшная Федру, Клеопатру, Комиссара в "Оптимистической трагедии", она играла и веселые, задорные комедийные роли. Коонен жила в окружении интереснейших людей — Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Леонид Андреев, Блок, Айседора Дункан и многие другие актеры, художники, музыканты, живые портреты которых даны в книге.

От автора Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года. В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве. И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам. Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным. Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.

«Нас, русских, довольно часто и в некоторых отношениях правильно сравнивают с итальянцами. Один умный немец, историк культуры прошлого столетия, говорит об Италии начала XIX века: „Небольшое число вполне развитых писателей чувствовало унижение своей нации и не могло ничем противодействовать ему, потому что массы стояли слишком низко в нравственном отношении, чтобы поддерживать их“…».