Погоня за призраком: Опыт режиссерского анализа трагедии Шекспира "Гамлет" - [3]

Поражает сравнение перевода Пастернака с прозаическим переводом М.М. Морозова – признанным академическим эталоном точного воплощения смысла текста трагедии. Как виртуозно поэт находит стихи, точнейшим образом воплощающие мысль и художественный строй первоисточника. Создается впечатление, что переводчик с удивительной легкостью чуть «подправляет» Морозова и как бы играючи заключает фразы в стихотворную форму. На самом же деле это, конечно, далеко не так. Существует огромное количество разночтений и вариантов перевода у Пастернака, которые мы сличали по разным изданиям, отбирая для себя то, что нам казалось наиболее подходящим. И всякие попытки взять переводы других авторов оказывались куда менее убедительными. Они проигрывали во всех отношениях, кроме разве что одного: кажется, будто Пастернак стыдливо избегает пресловутых непристойностей и грубости Шекспира. Действительно, «выражается» он очень осторожно и целомудренно. Ну и что же? Мы, в конечном итоге, пользовались преимущественно вариантом перевода издательства «Детская литература». Уж куда стыдливее! Но сколько же человеческой грязи и непристойности существует и в этом невиннейшем переводе, разумеется, не в словах, а в человеческих отношениях. И в «Детгизовской» книжке не скрыть мерзость противоестественных отношений Гильденстерна и Розенкранца, о чем прекрасно известно Гамлету (если только в прошлом он сам не был их участником). А чего стоит этот его вопль: «Рады стараться, будь она нам хоть десять раз матерью». – Что за «Рады стараться»? – Неужто «темное место»? Да нет. В стране, где брат может убить брата, а потом стать мужем своей свояченицы, – почему бы и сыну не стать любовником собственной матери. Вот и все! Так что грубости и непристойности хватает, другой вопрос – в какой степени есть необходимость их обнаруживать, что дают они для выявления содержания трагедии.

Сам же Пастернак, судя по всему, совершенствовал свой перевод в направлении его все более последовательной объективизации. Особенно это становится наглядно при сличении перевода Б.Л. Пастернака с переводом К.Р., наиболее во многом близком Пастернаковскому и, по многим признакам, послужившим Борису Леонидовичу как бы отправной точкой в работе. (Сомнительно, что Пастернак мог не знать этот перевод, а некоторые текстуальные совпадения и творческие заимствования говорят о том, что не только знал, но и внимательно изучал). Но перевод К.Р. в одном отношении принципиально отличен от перевода Пастернака: в нем Гамлет максимально приближен к пониманию и трактовке образа Датского принца у Гете, в нем последовательно смягчены все «отрицательные» характеристики и самого принца, и его отца, и Фортинбраса. Он очень похож на то, чего добился Козинцев сокращениями Пастернаковского (и Шекспировского) текста трагедии, выхолостив всю его многозначность и сведя содержание характера главного героя к благополучно-сентиментальному Гамлету – идеальному герою, похожему скорее всего на восприятие его влюбленной и наивной Офелией:

Соединенье знанья, красноречья

И доблести, наш праздник, цвет надежд,

Законодатель вкусов и приличий,

Их зеркало…

Вот именно такой он у К.Р., и от такого Гамлета все дальше и дальше уходил Пастернак, приближаясь, на наш взгляд, к подлинному пониманию содержания трагедии, освобождаясь от традиционного «гамлетизма».

Иногда нам хотелось его чуть-чуть подправить, подтолкнуть, придать ему больше смелости. И тогда мы заменили, например, «квинтэссенцию праха» – на: «… что для меня это существо, квинтэссенцией которого является прах?», взятое у М. Морозова. В прозаическом тексте это сделать легко. А вот в стихотворный текст не вторгнешься, даже соблюдая всяческую осторожность. Так, скажем, знаменитая строка «Быть или не быть…», переводимая одинаково всеми, оставляет желать лучшего, и мы скорее приняли бы найденный в комментариях М.М. Морозова и А.Т. Парфенова вариант: «Действовать или не действовать?». Да и «that is the question» – не вполне точно переводится «вот в чем вопрос» – и тут уж приходится артисту дополнять текст интонацией, выражающей недостающую тексту, но угадываемую нами по смыслу, – иронию.

Но ведь это, честно говоря, мелочи. Ведь ничего не меняет так или иначе произнесенное слово, если оно точно выражает одно определенное, а не какое-либо другое действие.

Итак, мы взяли перевод Б.Л. Пастернака, перевод, который можно считать одним из наиболее талантливых, точных, художественно совершенных и, главное, наиболее объективных переводов великой трагедии.

Об идеале

Чем же так привлекателен «Гамлет»? Почему он стал одним из самых популярных произведений мировой литературы?

Вероятно, сюжет пьесы, судьба ее героя таковы, что неизбежно задевают что-то существенное в жизни каждого человека, в его подсознании, в его мироощущении. И дело здесь совсем не в философских размышлениях героев: они весьма банальны и примитивны. Если внимательно и без ложного пиетета перед гениальным творением рассмотреть все высказанное в трагедии ее персонажами, то можно с изумлением отметить: там нет ни одной мысли, поражающей нас своей оригинальностью или остротой. Значит, причина всечеловеческого потрясения от этого шедевра в другом, в некой сути, находящейся за пределами слов, вне их ткани и прямого значения. Дело скорее в сюжете, в подспудных мотивах действия. И в чем еще? – Вероятно, в авторском к ним отношении?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вадим Верник — известный журналист, автор и ведущий программы «2 ВЕРНИК 2» на канале «Культура», главный редактор журнала ОК! заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. В книгу вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином Богомоловым, Аней Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым и другими…

Народный артист СССР В. И. Стржельчик — одни из ведущих мастеров Ленинградского академического Большого драматического театра имени Горького, популярный киноактер. О его творческой судьбе и рассказывает эта книга, рассчитанная на широкий круг читателей.

Игорь Верник — российский актер театра и кино, народный артист РФ, теле- и радиоведущий, актер Московского Художественного театра им. Чехова. В его книгу вошли стихи и дневниковые записи разных лет. Это тексты, открывающие читателю порой неожиданные грани творческой, человеческой натуры актера. Тексты, брошенные как вызов самому себе — как попытка явить миру свое естество, на что, конечно, осмелится не каждый.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

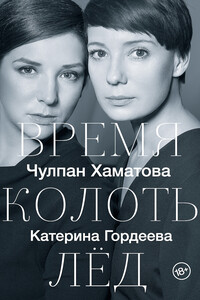

Книга “Время колоть лёд” родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду “Подари жизнь”? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? “Эта книга – и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог на грани исповеди” (Людмила Улицкая). Книга содержит нецензурную брань.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.