Под шапкой Мономаха - [5]

Платонов полагал, что его положение в мире науки и в более широкой общественной среде не позволяет ему оставаться безучастным. Свои общественные позиции ученый позднее охарактеризовал откровенно в октябре 1930 г., находясь уже в тюремном заключении. У него первоначально «являлась надежда, что страна постепенно изживет переходный период смуты» (характерно применение именно Платоновым этого термина для обозначения явлений послереволюционных лет!). Ему хотелось «ускорить… процесс оздоровления жизни» и своей работой историка, и организатора науки. При этом он «считал возможным и дозволительным открыто заявлять свои точки зрения немарксистские. Такую свободу мнения и слова… считал допустимым». Но «наряду с впечатлениями оптимистического характера, к середине 20-х годов стали нарастать и иные»; и это побуждало к «противодействию воинствующему коммунизму»[19]. Признание, так именно сформулированное, можно считать и вырванным насильственно на следствии.

Но мы действительно знаем теперь о примерах публичного противостояния академика Платонова Покровскому в середине 1920-х годов. Это – «Речь» о Карамзине (к столетию со дня кончины историографа в мае 1926 г.) и книга о Петре I. Платонов во многом повторил свою же речь 1911 г. при открытии памятника Карамзину в подмосковном имении графа С.Д. Шереметева Остафьеве. Он написал речь 1926 г. не столько о Карамзине-историке, сколько о том, «как честно следует работать историку», подчеркивая особо непреходящее значение «нравственного критерия», которым руководствовался историограф, и то, «что всегда во всех поколениях и странах писатели и ученые получают свою оценку в соответствии с моральной их физиономией, независимо от того, открыта она или нет». Эти положения намеренно выделены в заключительной части «Речи»[20].

В изданной в том же 1926 г. книге «Петр Великий. Личность и деятельность» обнаруживается прямая взаимосвязь с «Речью»: сходство и поводов к написанию (юбилейная дата), и основной тенденции – противостоять новой точке зрения (неосновательной, по мнению автора, но все шире распространяющейся), и в то же время закрепить в сознании читателей уважение к достигнутым уже прежде выводам науки. Уподобляя себя знаменитому историку рубежа XVIII–XIX веков Шлецеру, Платонов, цитируя его, прямо пишет о плачевном упадке «науки российской истории» за прошедшее десятилетие. И конечно, не случайно он напомнил в книге о Петре I о непреходящем значении суждения Карамзина о том, что «изменять народные нравы можно лишь постепенно»[21].

Покровский не только препятствовал изданию книги Платонова о Петре I[22], но вскоре, в 1927 г., написал не подлежавшую тогда оглашению Записку о необходимости реорганизовать работу Академии наук, особенно Отделения гуманитарных наук, «или вовсе его прикрыть». Там выпады и против руководимых академиком Платоновым научных учреждений, и лично против него: «такая просветительская деятельность», как устройство юбилея Карамзина, объявляется «вредной» и резко подчеркивается, что в деятельности Академии наук, «помимо просто обветшавшего, есть злостно обветшавшее»[23].

В последующее время Платонов, поддерживаемый Рязановым (которого, как и Покровского, избрали затем академиком в январе 1929 г.), выдвинул план образования в системе Академии наук исторического научно-исследовательского института. «Для такого института, – писал он, – Археографическая комиссия является готовой ячейкой, от которой может идти дальнейшая организационная работа в построении научного учреждения по технике исторического ведения независимо от вопросов идеологических, для разработки которых СССР имеет уже не одно учреждение»[24].

Покровский старался энергично противодействовать этому. И хотя ему не удалось разрушить традиционную практику работы Отделения гуманитарных наук, возглавляемого Платоновым (в этом намерении Покровского не поддержали новоизбранные вместе с ним академики-коммунисты – не только Д.Б. Рязанов, но и Н.И. Бухарин и Г.М. Кржижановский), но сумел добиться решения Политбюро ЦК партии «не развертывать на данной стадии организации гуманитарных институтов» в Академии наук и сам тотчас же организовал Институт истории в возглавляемой им же Коммунистической академии.

Весной же 1929 г. началась интенсивная подготовка к разгрому учреждений гуманитарного отделения Академии наук. Это была составная часть характерной политики года «великого перелома», когда трудности жизни объяснялись обострением классовой борьбы в стране, усилившимся сопротивлением врагов социализма. В июне 1930 г. в докладе на XVI партсъезде среди враждебных сил старого мира Сталин выделил и «верхушку буржуазной интеллигенции».

Поздней осенью 1929 г. произошли первые аресты ученых из ближайшего окружения Платонова, в январе 1930 г. арестовали и самого академика. Арестована была большая группа ленинградских и московских историков, потом и провинциальных. Полному разгрому подверглось историко-культурное краеведение. Против Платонова сначала было сфабриковано обвинение в сознательном утаивании исторических документов большой государственно-политической важности, а затем в руководстве антисоветским монархическим заговором.

«Иван Грозный» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). Смутные времена, пришедшиеся на эпоху Ивана Грозного, делают практически невозможным детальное исследование того периода, однако по имеющимся у историков сведениям можно предположить, что фигура Грозного является одной из самых неоднозначных среди всех русских царей. По свидетельству очевидцев, он был благосклонен к любимцам и нетерпим к врагам, а война составляла один из главных интересов его жизни…

Творческое наследие русского историка Сергея Федоровича Платонова включает в себя фундаментальные работы по истории России, выдержавшие не одно переиздание. По его лекциям, учебникам и монографиям учились тысячи людей. В числе лучших и наиболее авторитетных профессоров Петербурга Платонов был приглашен преподавателем к членам императорской фамилии. В январе 1930 г. историк был арестован по обвинению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной монархической организации». Его выслали в Самару, где спустя три года ученый скончался.

«Борис Годунов» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). История восхождения Бориса Годунова на трон всегда изобиловала домыслами, однако автор данного исследования полагает, что Годунов был едва ли не единственным правителем, ставшим во главе Русского государства не по праву наследования, а вследствие личных талантов, что не могло не отразиться на общественной жизни России. Платонов также полагает, что о личности Годунова нельзя высказываться в единственно негативном ключе, так как последний представляется историку отменным дипломатом и политиком.

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений — в отличие последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период русской истории. Роберт Виппер (1859–1954) — профессор Московского университета (1916), профессор Латвийского университета (1924), академик АН СССР (1943). Сергей Платонов (1860–1933) — профессор Санкт-Петербургского университета (1912), академик Российской АН (1920).

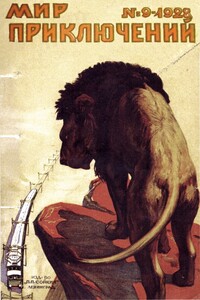

«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»).Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток.При установке сквозной нумерации сдвоенные выпуски определялись как один журнал.

русский историк, академик АН СССР (1920-31; член-корреспондент 1909). Окончил Петербургский университет в 1882, с 1899 профессор этого университета. П. был председателем Археографической комиссии (1918-29), директором Пушкинского дома (Института русской литературы) АН СССР (1925-29) и Библиотеки АН СССР (1925-28).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.