Под шапкой Мономаха - [3]

С.Ф. Платонов был монархистом по своему воспитанию, сторонником строгой законности на основе государственных постановлений и противником неподготовленных реформ. Историк получил доступ в высшие придворные и правительственные круги, но отнюдь не придерживался реакционных тенденций. В частности, в сфере культуры и образования. И когда ему, имевшему высокий авторитет не только ученого, но и организатора дела просвещения, Председатель Совета Министров В.Н. Коковцов предложил портфель министра народного просвещения, Платонов – как сообщили в газетах – «не возражая против предложения по существу», поставил условием возвращение уволенных в 1911 г. или «вышедших из университета в связи с этой отставкой» профессоров в Петербурге и в Москве, и «переговоры дальше не продолжались». В 1916 г., когда Платонов вышел в отставку, его намеревались вознаградить (особенно за совершенно выдающуюся деятельность в качестве создателя и руководителя Женского Педагогического института) «привычным почетным отличием: сенаторством, опекунством или креслом в Государственном совете»; спрошенный по этому поводу, он ответил: «Я ничего этого не хочу. Я хочу остаться просто русским историком Платоновым». Чувствуя, как ослабевают в предреволюционные годы дорогие ему привычные устои общественно-политической жизни, он утрачивает уважение к правящей династии. Однако Платонов по-прежнему уклоняется от активной деятельности в политической жизни.

Понятно, что провозглашенную Октябрьской революцией программу общественных преобразований Платонов принять не мог, но он не стал участвовать в политической деятельности противостоящих большевикам партий и группировок и не перешел в стан эмиграции. В тех условиях Платонов видел свой долг в том, чтобы сберечь наше культурное наследие и приобщать к нему читателей, дабы не прервались основы связи времен и жизни народа. Такого рода воззрения были характерны для немалого числа образованных интеллигентов первых послереволюционных лет – и в обеих столицах, и в провинции. Они питали, в частности, энтузиазм к работе по охране памятников истории и культуры, а также в области краеведения, развернувшейся в невиданных прежде масштабах: тогда было образовано множество новых музеев, архивов, библиотек, высших учебных заведений, просветительски-экскурсионных станций, общественных объединений[11].

При этом Платонов не склонен был поступиться сложившимися прежде понятиями о ценностях духовных и даже общественно-политических. Сфера российской культуры – а значит, и творческой деятельности российской интеллигенции – оставалась для него прежней. В те годы она включала и эмигрантскую среду (к которой принадлежала к тому же семья одной из его дочерей). Следовательно, читательским кругом оставались все причастные к русскоязычной литературе – и в Стране Советов, и за рубежом, все интересующиеся российской историей. Российские эмигранты справедливо полагали (и писали о том), что историк рассчитывал и на их восприятие новых его трудов. Действительно, за рубежом сразу же появились отклики на его новые книги (причем таких видных ученых и общественных деятелей, как П.Н. Милюков, А.А Кизеветтер, П.Б. Струве), а в русскоязычных школах диаспоры знакомились с историей России именно по его учебникам.

Психологически сотрудничество Платонова с советской властью было облегчено тем, что он сразу же нашел общий язык с первым руководителем советской архивной службы Д.Б. Рязановым – «образованным, благородным и симпатичным человеком» (слова из Автобиографии Платонова, предназначенной для напечатания в Германии, где Рязанов был хорошо известен как всемирно признанный знаток истории марксизма). Рязанов сделал Платонова своим заместителем, а после перевода правительственных учреждений в Москву Платонов стал главой управления архивами Петрограда.

«Иван Грозный» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). Смутные времена, пришедшиеся на эпоху Ивана Грозного, делают практически невозможным детальное исследование того периода, однако по имеющимся у историков сведениям можно предположить, что фигура Грозного является одной из самых неоднозначных среди всех русских царей. По свидетельству очевидцев, он был благосклонен к любимцам и нетерпим к врагам, а война составляла один из главных интересов его жизни…

Творческое наследие русского историка Сергея Федоровича Платонова включает в себя фундаментальные работы по истории России, выдержавшие не одно переиздание. По его лекциям, учебникам и монографиям учились тысячи людей. В числе лучших и наиболее авторитетных профессоров Петербурга Платонов был приглашен преподавателем к членам императорской фамилии. В январе 1930 г. историк был арестован по обвинению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной монархической организации». Его выслали в Самару, где спустя три года ученый скончался.

«Борис Годунов» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). История восхождения Бориса Годунова на трон всегда изобиловала домыслами, однако автор данного исследования полагает, что Годунов был едва ли не единственным правителем, ставшим во главе Русского государства не по праву наследования, а вследствие личных талантов, что не могло не отразиться на общественной жизни России. Платонов также полагает, что о личности Годунова нельзя высказываться в единственно негативном ключе, так как последний представляется историку отменным дипломатом и политиком.

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений — в отличие последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период русской истории. Роберт Виппер (1859–1954) — профессор Московского университета (1916), профессор Латвийского университета (1924), академик АН СССР (1943). Сергей Платонов (1860–1933) — профессор Санкт-Петербургского университета (1912), академик Российской АН (1920).

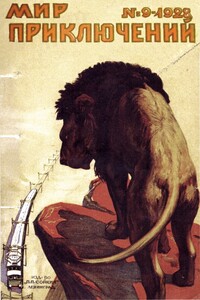

«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»).Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток.При установке сквозной нумерации сдвоенные выпуски определялись как один журнал.

русский историк, академик АН СССР (1920-31; член-корреспондент 1909). Окончил Петербургский университет в 1882, с 1899 профессор этого университета. П. был председателем Археографической комиссии (1918-29), директором Пушкинского дома (Института русской литературы) АН СССР (1925-29) и Библиотеки АН СССР (1925-28).

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.