Под шапкой Мономаха - [4]

В первой половине 1920-х годов Платонов воспринимался не только как виднейший ученый и преподаватель высшей школы. Показательны «личные впечатления» А.В. Луначарского, которые он формулирует «в ответ на секретное отношение Управления делами Совнаркома» от председателя Совнаркома В.И. Ленина «дать характеристики» некоторым известным деятелям культуры: «Академик Платонов – ума палата. Сейчас, кажется, избран в президенты Академии, замечательный историк правых убеждений. Несмотря на это, сразу стал работать с нами, сначала управлял архивом Наркомпроса, потом привлечен Рязановым в качестве своего помощника по управлению архивом в Петрограде, а сейчас управляет ими более или менее единолично под общим контролем М.Н. Покровского. Держится в высшей степени лояльно и корректно…»[12] Документ датирован 9 мая 1921 г. И не соответствовавшие действительности слухи об избрании Платонова президентом Академии – показатель того положения, которое приписывало ему тогда общественное мнение.

Эти слова наркома просвещения из «секретного» документа стали известны читателю через пятьдесят лет, а для широкого ознакомления той же весной 1921 г. была опубликована рецензия заместителя наркома Наркомпроса Покровского на книгу Платонова «Борис Годунов». О том же, какое значение придается мнению Покровского, можно было узнать незадолго до того из газеты «Правда», напечатавшей 9 февраля 1921 г. статью Ленина «О работе Наркомпроса», где о Покровском сказано было, что он осуществлял руководство наркоматом не только как «заместитель наркома», но и «как обязательный советник (и руководитель) по вопросам научным, по вопросам марксизма вообще»[13].

Рецензия Покровского (в кн.2 журнала «Печать и революция») обвиняла Платонова в тенденциозном изложении материала, в «классобоязни», в нежелании видеть определяющую роль классовой борьбы в истории. Отмечая, что книга «в дни безумного бумажно-типографского кризиса» издана достаточно большим тиражом, Покровский, по существу, отлучает Платонова от советской науки, завершая фразой: «Буржуазия умеет издавать своих. Когда-то мы научимся?»[14] Тональность рецензии воинствующего идеолога новых исторических представлений, возможно, объясняется и тем, что он в книге Платонова тоже увидел то, о чем тогда же писал в рецензии пражского журнала «Русская мысль» (апрель 1922 г.) академик-эмигрант П.Б. Струве: «Роковая моральная аналогия мерзостей Смутного времени с мерзостями «великой революции» неотразимо встает перед умом читателя замечательной книги С.Ф. Платонова, и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала в его уме»[15].

Для современников в 1920-е годы именно Платонов и Покровский были самыми заметными фигурами среди историков и самыми известными из них за границами СССР[16]. Они олицетворяли разные направления развития науки отечественной истории, разные представления о том, что и как надо изучать: по Платонову, придерживавшемуся традиционной методики, все темы, и по первоисточникам, в зависимости от их фактологической основы; по Покровскому – лишь «актуальную» тематику, преимущественно нового времени, и руководствуясь прежде всего социологическими схемами.

Еще в мае 1923 г. Покровский прочитал курс лекций по истории русской исторической науки с демонстративно подчеркиваемым названием «Борьба классов и русская историческая литература», тотчас же напечатанный. Это – лекции в Петроградском Коммунистическом университете имени Зиновьева, сходном по программе и направленности образования с Коммунистическим университетом имени Свердлова в Москве, где Покровский выступал не раз и где ему приходилось слушателей, зачастую не имевших даже школьного образования, «наспех накачивать марксизмом». В начальной лекции он сообщил, что должно изменить преподавание и на «старых факультетах общественных наук» (в университетах), «понемногу коммунизируя, и, я бы сказал, свердловизируя, и зиновьевизируя их снизу». И для этого Покровский прежде всего старался опровергнуть «ошибку многих очень авторитетных товарищей» (имеются в виду Луначарский, Рязанов и другие более объективно мыслящие ученые-коммунисты), рассуждающих так «Это установлено в науке, это – факты», и ссылающиеся при этом на труды дореволюционных историков. Между тем, по мнению Покровского, это «вовсе не факты», а «отражение фактов» в зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью… в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом классовых». Ряд упоминаемых имен таких дореволюционных историков открывает имя Карамзина, а замыкает имя Платонова[17].

Покровский противопоставлял национальному интернациональное, объявляя носителей национального начала в культуре шовинистами[18], а понятия об общечеловеческом подменял сугубо классовыми, ориентируясь сам (и безапелляционно направляя к тому других) не на критерии общепризнанных традиционных моральных ценностей, а на требования политической конъюнктуры. Покровский – воинствующий лидер историков-марксистов противопоставил себя и своих последователей историкам «старой школы» и все более вытеснял с «исторического фронта» и с «фронта просвещения» так называемых буржуазных специалистов; слово «фронт», подразумевающее и линию разделения одних и других, и тенденцию к наступлению, тогда было особенно в ходу в партийно-государственных постановлениях и в публицистике, внедрялось в язык науки.

«Иван Грозный» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). Смутные времена, пришедшиеся на эпоху Ивана Грозного, делают практически невозможным детальное исследование того периода, однако по имеющимся у историков сведениям можно предположить, что фигура Грозного является одной из самых неоднозначных среди всех русских царей. По свидетельству очевидцев, он был благосклонен к любимцам и нетерпим к врагам, а война составляла один из главных интересов его жизни…

Творческое наследие русского историка Сергея Федоровича Платонова включает в себя фундаментальные работы по истории России, выдержавшие не одно переиздание. По его лекциям, учебникам и монографиям учились тысячи людей. В числе лучших и наиболее авторитетных профессоров Петербурга Платонов был приглашен преподавателем к членам императорской фамилии. В январе 1930 г. историк был арестован по обвинению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной монархической организации». Его выслали в Самару, где спустя три года ученый скончался.

«Борис Годунов» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). История восхождения Бориса Годунова на трон всегда изобиловала домыслами, однако автор данного исследования полагает, что Годунов был едва ли не единственным правителем, ставшим во главе Русского государства не по праву наследования, а вследствие личных талантов, что не могло не отразиться на общественной жизни России. Платонов также полагает, что о личности Годунова нельзя высказываться в единственно негативном ключе, так как последний представляется историку отменным дипломатом и политиком.

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений — в отличие последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период русской истории. Роберт Виппер (1859–1954) — профессор Московского университета (1916), профессор Латвийского университета (1924), академик АН СССР (1943). Сергей Платонов (1860–1933) — профессор Санкт-Петербургского университета (1912), академик Российской АН (1920).

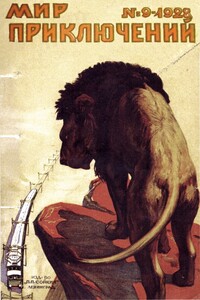

«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»).Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток.При установке сквозной нумерации сдвоенные выпуски определялись как один журнал.

русский историк, академик АН СССР (1920-31; член-корреспондент 1909). Окончил Петербургский университет в 1882, с 1899 профессор этого университета. П. был председателем Археографической комиссии (1918-29), директором Пушкинского дома (Института русской литературы) АН СССР (1925-29) и Библиотеки АН СССР (1925-28).

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.