Письма Ю. К. Терапиано В. Ф. Маркову (1953–1972) - [9]

Желаю Вам всего хорошего.

С искренним приветом Ю. Терапиано

P. S. Прилагаю вырезки из газет о докторе Швейцере.

12

4.I.1955

Дорогой Владимир Федорович,

Благодарю Вас за поздравление и с своей стороны желаю Вам всего самого хорошего в этом 55 г.

Я слышал, что Иваск, для того чтобы спасти и оживить «Опыты», решил сделать ставку на «новую эмиграцию»>76. Слух, как всегда, верен, вероятно, на столько-то %, но нет дыма без огня. Зная Иваска только по статьям в «Новом русском слове» и по «Антологии», не уверен, что он справится с задачей – сделать из «Опытов» передовой журнал – увидим. Под «понятным» Гиппиус разумела плоское, земное, неодухотворенное… 3-е измерение. Бунин не верил, боялся смерти, цеплялся за жизнь, т. е., с точки зрения Гиппиус, был «terre-a-terre»>77. Лет 15 тому назад Лермонтов был «впереди», хотя он мирно уживался с Блоком, Анненским, Некрасовым, фрондировал же «Монпарнас» против Пушкина. Но потом – наступило отрезвление, и Пушкин – даже не «впереди», а «над всеми». Лично я не столь уж носился с Лермонтовым, – и не очень люблю стихи Гиппиус, но главное в Гиппиус были ее разговоры, письма и статьи. Вот, сказал: «лет 15», а на самом деле – вероятно, 25… – так идет время. «Воздух моей юности» – от 12-го года до 28, будем считать, что за этот период многие звезды «взошли», а потом «зашли» на нашем горизонте. Прочтя Вашу статью о Хлебникове в «Гранях», увидел, что многое до эмиграции не дошло из главного в нем. Сейчас как раз хочу прочесть возможно полного Хлебникова (мне обещал один «книголюб»), пока же сдержу свое отталкивание до окончательной проверки. Ваша статья «Мысли о футуризме»>78 в «Новом журнале» вызвала раздражение у некоторых «европейских» литераторов, которые поняли ее скорее как Забежинский>79. Все это потому, что со словом «футуризм» связаны очень дурные ассоциации до сих пор. Вы, конечно, кое в чем перехватили, но не буду пока говорить, т. к., м. быть, отвечу в печати – и Вам, и Вашим обвинителям. Считаю, что спор в печати о литературных предметах вполне законен, можно нападать, критиковать и т. п., вовсе не будучи личным врагом. Однако опыт жизни, жизни в эмиграции, научил меня, что на такое отношение способны лишь немногие, большинство же «добрых отношений» погибало после первой же попытки относиться критически к писаньям моих коллег. Недаром Ходасевич как-то изрек: «Критику нельзя иметь жену-поэтессу или выпускать свои книги… так с ним и было!» Говорю это полушутя, полусерьезно. А вот вопрос о вкусе – очень серьезный. Не думаю, чтобы Адамович, очень умный и тонкий человек, в душе считал бы себя непогрешимым в смысле вкуса. Но в то же время есть и какое-то объективное мерило. В дореволюционные годы люди измерялись, в смысле вкуса, отношением к поэзии Блока. А теперь? Вокруг нас тучи Ширяевых, Забежинских, Нароковых, Анненских – имя им легион. С другой стороны, и то, что в прежние годы и в прежней общей атмосфере казалось замечательным, сейчас предстает порой в ином свете, «в резком, неподкупном свете дня». Не уверен, годится ли мое поколение в «отцы» Вашему, но споры и обмен мнений я бы горячо приветствовал. Только где это мы будем делать? – В «Опытах»? – Да сами «Опыты», вероятно, долго не проживут. Во всяком случае – погибнут раньше, чем создастся новая «атмосфера», если она еще раз может создаться. Очень жалею, что нигде не могу найти № 1 журнала «Новый дом» за 1926 г., там есть моя статья о Ходасевиче и Пастернаке, о начале аполлоническом и дионисийском, Космос и Хаос, которая открыла тогда общее восстание против «пастерначенья» и «маяковщины»>80. Сам бы с любопытством перечел, что говорил тогда… Как это было давно!

Знаете ли Вы «Флаги» Бориса Поплавского? Он был, по-вашему, настоящим футуристом… жаль, что погиб так рано.

Давно хотел Вас спросить – любите ли Вы Ин. Анненского? Он – один из ключей к «парижской ноте». А суть самой «ноты» в том, что она лишь «атмосфера», но никак не «школа» или «течение». И создалась эта атмосфера не так упрощенно, как изобразили Вы – «немножко от того, немножко от другого» – а от общего отсутствия воздуха, от нищеты духовной тогдашнего пореволюционного человека.

Крепко жму руку.

Ю. Терапиано

13

12.II.1955

Дорогой Владимир Федорович,

Простите, что отвечаю с таким опозданьем, – но все это время, одно за другим, непрерывно следовало тяжелое. Самое главное – умирал П. Ставров>81, с которым я и многие мои коллеги были связаны долголетней дружбой. Умирал он от рака легких, жил он в 22 км от Парижа – связь была сложной, а сегодня, в последний раз, ездили в Brunoy – хоронить. Кроме того, я сам одно время был болен, а затем – хлопоты с устройством в русский «дом» – все это вместе так утомило, что сил ни на что не было.

1) В «дом» («Maison de retraite») перееду, вероятно, 26/II, адрес (во всяком случае, с 1/III) – 18, rue jean Jaures, Gagny, S. et О. France.

В книге «Встречи» Юрий Терапиано передает нам духовную и творческую атмосферу литературной жизни в эмиграции в период с 1925 по 1939 г., историю возникновения нового литературного течения — «парижской ноты», с ее обостренно-ответственным отношением к делу поэта и писателя, и дает ряд характеристик личности и творчества поэтов и писателей «старшего поколения» — К. Бальмонта, Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Ходасевича, К. Мочульского, Е. Кузьминой-Караваевой (Матери Марии) и ряда поэтов и писателей т. н. «младшего поколения» (Бориса Поплавского, Ирины Кнорринг, Анатолия Штейгера, Юрия Мандельштама и др.).Отдельные главы посвящены описанию парижских литературных собраний той эпохи, в книге приведены также два стенографических отчета собраний «Зеленой Лампы» в 1927 году.Вторая часть книги посвящена духовному опыту некоторых русских и иностранных поэтов.Текст книги воспроизведен по изданию: Ю.

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли».

Юрий Константинович Терапиано (21 октября 1892, Керчь — 3 июля 1980, Ганьи под Парижем) — русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик «первой волны» эмиграции, организатор и участник ряда литературных объединений Парижа.Автор шести стихотворных сборников. «Стихи его одни из тех, за которыми открываются поля метафизики. Слова в них приобретают как бы новый смысл, созданный мелодией звуков и ритмом, преображающим содержание стихотворения». Так говорила о нем знавшая его многие десятилетия И. В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

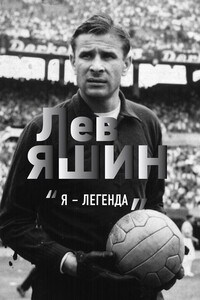

Лев Яшин был абсолютной величиной в мировом футболе. Он стал первым вратарем, получившим “Золотой мяч”, а в 1999 году ФИФА назвала его лучшим вратарём ХХ века. Однако он был не только прекрасным спортсменом, но и выдающейся личностью… Перед вами самая полная биография великого российского футболиста, из которой вы узнаете о его пути, больших победах и горьких разочарованиях.

10 декабря 2015 года Петр Яшек прибыл в аэропорт столицы Судана города Хартум, чтобы вылететь домой, в Чешскую Республику. Там он был задержан суданской службой безопасности для допроса о его пребывании в стране и действиях, которые, в случае обнаружения, поставят под угрозу преследуемых христиан, с которыми он встречался. После задержания, во время продолжительных допросов, Петр понял, что в ближайшее время ему не вернуться к своей семье… Вместо этого Петру было предъявлено обвинение в многочисленных особо тяжких преступлениях, и он был заключён в тюрьму на 445 дней — только за то, что предоставил помощь христианам, преследуемым правительством Судана.

Повседневная жизнь первой семьи Соединенных Штатов для обычного человека остается тайной. Ее каждый день помогают хранить сотрудники Белого дома, которые всегда остаются в тени: дворецкие, горничные, швейцары, повара, флористы. Многие из них работают в резиденции поколениями. Они каждый день трудятся бок о бок с президентом – готовят ему завтрак, застилают постель и сопровождают от лифта к рабочему кабинету – и видят их такими, какие они есть на самом деле. Кейт Андерсен Брауэр взяла интервью у действующих и бывших сотрудников резиденции.

Книга «Голоса Бессмертия» Елены Шуваевой-Петросян – сборник очерков, основанных на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны из Армении. Она повествует об эпизодах героических биографий фронтовиков, которые, завершив ратный труд, продолжили служить Отечеству в мирное время. Это, по сути, воспоминания немногих доживших до 75-летнего юбилея Победы участников Великой Отечественной войны, призванные стать частью общей памяти о подвиге армянского народа, его вкладе в общее дело победы над фашизмом.

Миллионы россиян знают (или им кажется, что знают), что Егор Гайдар делал. Кто-то за это его благодарит, кто-то проклинает. Но мало кто знает, почему он делал именно так, что он при этом думал. А ведь все это изложено в его книгах. В своих работах он описал всю социально-экономическую историю человечества – от первобытных обитателей пещер до жителей современных мегаполисов. Особое место в его работах занимает, разумеется, Россия, ее путь на фоне мирового развития. И все, что он делал на практике.

Нацистский лагерь уничтожения Собибор… Более 250 тыс. евреев уничтожены за 1,5 года… 14 октября 1943 г. здесь произошло единственное успешное восстание в лагерях смерти, которое возглавил советский командир Александр Печерский. Впервые публикуются последняя и наиболее полная версия его мемуаров, воспоминания многих соратников по борьбе и свидетельства «с другой стороны»: тех, кто принимал участие в убийстве невинных людей. Исследования российских и зарубежных авторов дают общий контекст, проливая свет на ряд малоизвестных страниц истории Холокоста.