Персеполь - [32]

Хотя в 458 г., при Артаксерксе I, в основном строительство в Персеполе закончилось, сотни работников должны были следить за состоянием зданий и часто ремонтировать их, так как иначе стены из сырцового кирпича могли бы легко обвалиться во время ливневых дождей, обычных в тех краях между декабрем и мартом. Необходимо было также держать в порядке дренажную систему и ухаживать за садами, разбитыми на террасе и в ее окрестностях [47].

Таким образом, в течение нескольких десятилетий возник город, который, по словам Страбона (XV, 3, 6), был самым благоустроенным и выделялся красотой своих зданий, а по величине уступал лишь Сузам. Страбон добавляет также, что в Персеполе и Пасаргадах хранились главные сокровища Ахеменидов, так как оба эти города были хорошо укреплены и овеяны славой предков.

Хозяйственные тексты дают также достоверную картину жизни и работы мастеров и ремесленников, которые строили Персеполь вместе со всеми его дворцами и другими зданиями. В городе трудились каменотесы, плотники, кузнецы, ювелиры, скульпторы. На строительных работах в Персеполе было занято одновременно около 4000 человек, и его сооружение велось более 50 лет. О масштабах этой работы определенное представление может дать тот факт, что уже на подготовительном этапе нужно было превратить около 125 000 м>2 неровной скальной поверхности в платформу определенной архитектурной формы[48].

Царские работники, занятые в Персеполе и на других строительствах, называются в текстах куртаги (дословно: «домашний раб», но обычно этот термин имеет более широкое значение, а именно — «люди», «работники»).

В этническом отношении курташ состояли из представителей покоренных персами народов: египтян, вавилонян, лидийцев, ионийцев, каппадокийцев, «арийцев, согдийцев, бактрийцев и т. д. Например, по свидетельству одного документа, в 501 г. лишь в одной партии работников насчитывалось 547 египтян. В 498 г. в Персеполе работало 224 «ассирийских» (очевидно, сирийских) курташ. В других документах упоминаются 55 каменотесов, «которые прибыли из Египта в Персию», 72 карийских золотых дел мастера, 1149 «разноплеменных» ремесленников и т. д.

Курташ работали не только в Персеполе, по были размещены и в более ста царских имениях по всей Персии и Эламу, обслуживая громадное царское хозяйство. Число таких работников доходило до 20 тысяч. Они жили, как правило, семьями и в соответствии с хозяйственными потребностями переходили с места на место (например, из Суз в Персеполь и т. д.).

Курташ получали плату зерном (обычно ячменем, реже пшеницей и просом, а во время нахождения в пути — мукой), пивом и растительным маслом. В период царствования Дария I мужчины обычно получали в день 1 л зерна, женщины — от 0,7 до 1 л., подростки обоего пола по 0,5 л. Сезамное масло выдавали из расчета 1 л в месяц. Взрослым работникам выдавали также пиво (от 10 до 30 л в месяц). Мясо получали лишь небольшое число работников, наиболее квалифицированные ремесленники и старшины рабочих групп. Таким образом, плата или рационы, которые курташ получали при Дарии I, были весьма невелики. Их хватало на жизнь, но вряд ли у работников оставались излишки. Однако с конца царствования Дария I части курташ кроме продуктов стали выдавать также денежную плату нечеканеным серебром. При Ксерксе такая практика начала прочно входить в жизнь и ставки стали гораздо выше, чем при Дарии I, — от 1 до 8 сиклей серебра в месяц. Большинство же курташ получало 3–4 сикля серебра в месяц. Несомненно, это была сравнительно высокая плата — в три-четыре раза больше, чем платили в Вавилонии того времени взрослому квалифицированному наемному работнику, который в среднем получал 1 сикль серебра в месяц. При этом цены на продукты питания в Вавилонии и Иране VI–V в.в. до н. I были примерно одинаковы. Следует иметь также в виду, что кроме денежной платы курташ получали еще продукты и поэтому им не было надобности часто прибегать к рынку.

Юридический статус курташ был неоднороден. Среди них имелось значительное количество рабов-военнопленных, некоторое число свободных, трудившихся добровольно за плату (например, пастухи), а также лица, отбывавшие годовую повинность на царя. Однако аппарат управления относился ко всем этим группам курташ как к равноправным в экономическом отношении. Именно поэтому не было резкой градации в оплате различных групп курташ. Она, скорее, наблюдалась внутри отдельных групп. Другими словами, если не все курташ получали одинаковую плату, то это зависело от их ремесла, квалификации, интенсивности труда, размера и качества выполненной работы, а также пола и возраста.

Таким образом, в методах управления рабочим персоналом царского хозяйства при Ксерксе (а частично еще в конце царствования Дария I) произошли существенные изменения. Работникам царского хозяйства стали выдавать сравнительно высокую плату, которая была в несколько раз выше, чем на свободном рынке труда в соседних странах. Очевидно, это вызвало заинтересованность работников в количестве и качестве работы, результатах своего труда и сделало царское хозяйство более эффективным. Появилась возможность за счет огромных средств, собранных в качестве подати с покоренных народов, высоко оплачивать труд квалифицированных ремесленников, строивших царские дворцы и обслуживавших их.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

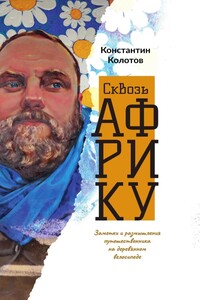

Книга Константина Колотова, современного российского путешественника, отправившегося в кругосветное путешествие на велосипеде, приглашает читателя разделить этот дальний (и до сих пор продолжающийся) путь по величайшим точкам планеты Земля. Настоящая книга призвана показать, что мир бесконечно глубок и прекрасен.

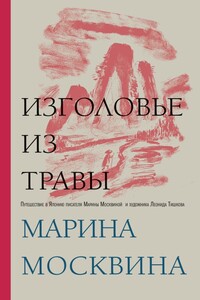

До сих пор Япония для нас – это страна, лежащая за пределами наших представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений. Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио, Киото, Наре, прошли по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях, поднялись на Фудзи – так родилась эта головокружительная книга, где сквозь современность просвечивает образ древней Японии, таинственной земли, по которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и самой любви…

В этой книге россиянка, много лет прожившая и проработавшая в Японии, рассказывает о том, чего нельзя узнать из обычных путеводителей, на что вы вряд ли обратите внимание, даже приехав в Японию в качестве туриста. Как сильно на самом деле отличается японский менталитет от русского и с какими курьезами пришлось столкнуться автору лично и почему.

В этой книге все просто. Никаких “поверните направо, а потом налево”, “здесь вы можете купить магнит, а здесь нет”, “вам стоит посетить историческую постройку никто не помнит какого века”. Об этом много написано и сказано, достаточно заглянуть в Google. Мы с Саньком вернулись из Италии с огромным багажом и ручной кладью крутых эмоций, знакомств и приключений, которыми захотелось поделиться. Написанное ниже будет полезно для начинающих путешественников, любителей приключенческих историй и всех тех, кто не прочь посмеяться над чужими провалами.

В книге Дж. Мелларта, одного из крупнейших специалистов по археологии Передней Азии, освещается важнейший этап в истории древнего Востока и всего человечества — период так называемой неолитической революции. Книга впервые переводится на русский язык. Научная ценность издания возрастает благодаря подробному комментарию переводчика.

Книга, написанная совместно известным греческим сейсмологом А. Г. Галанопулосом и писателем, археологом Э. Бэконом, посвящена разгадке одной из интереснейших тайн в истории — Атлантиде и ее исчезновению В этом труде сделана серьезная попытка на основании данных геофизики, океанографии с максимальным привлечением исторического (письменного) и археологического материалов решить загадку Атлантиды.

Книга английского археолога Леонарда Вулли, знакомого советским читателям по его ранее изданной книге «Ур халдеев», посвященной открытиям шумерской цивилизации, рассказывает о его работе в Северо-Западной Сирии, где им был раскопан древний город Алалах, важный торговый центр, связывающий цивилизации Месопотамии, Египта, хеттов и Эгейского мира. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В книге рассматривается развитие коневодства на Востоке и в Евразийских степях в тесной связи с историей народов, осваивающих коня, с момента его приручения в 4 тысячелетии до н. э. до первых колесничных боев и состязаний всадников в VII в. до н. э.