Перестройка в церковь - [5]

Люди, которые не понимают такой задачи богословской мысли, — в Церкви долго не удерживаются[18]. Так произошло с ригористами Тертуллианом и Татианом.

И позднее не все церковные писатели осознали неизбежность и такого вопроса и именно такого ответа. Поэтому внутрицерковная дискуссия по вопросу о «языческом наследии» идет до сих пор.

Собственно, те Отцы, что прошли искус университетского образования до обретения веры или принятия монашества и священства, обычно не анафематствовали свое библиотечное прошлое. Они имели опыт безопасного обращения с «внешней мудростью» и выражали надежду, что и ученики их смогут столь же успешно пройти через испытание светским образованием и вынесут из него лучшее.

А те Отцы, что и в мирскую пору своей жизни жили без книг, как правило, и встав на путь подвижничества, не открывали в себе тягу к изучению светской литературы[19] (а иногда даже и церковной).

При сопоставлении разноречащих суждений двух равно почитаемых святых по одному и тому же вопросу естественно было бы отдавать предпочтение тому из них, кто лучше знает предмет разговора, кто изнутри изучил его. Поэтому можно сказать, что церковная позиция по отношению к науке, образованию, разуму и светской культуре была выражена не Отцами пустыни, а апологетами и епископами, учителями Церкви — теми, кто, оставаясь в миру, в миру и проповедовал Евангелие. Если мы рассмотрим ее — то убедимся, что «христианство не обязывает быть глупым»[20].

Открытая позиция апологетов второго века, при всей ее симпатичности с современной точки зрения, все же не была безупречной. Ее опасность ясно обозначилась в словах святого Иустина: «И Сивилла, и Истасп говорили, что тленные вещи будут истреблены огнем. Итак, если мы иное утверждаем согласно с уважаемыми у вас поэтами и философами, то почему так несправедливо ненавидят нас более всех? Когда говорим, что все устроено и сотворено Богом, то окажется, что мы высказываем учение Платоново; когда утверждаем, что мир сгорит, то говорим согласно с мнением стоиков; и когда учим, что души злодеев, и по смерти имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей будут жить во блаженстве, то мы говорим то же, что и философы. Утверждая, что не должно поклоняться делу рук человеческих, мы говорим то же, что Менандр. И если мы говорим, что Иисус Христос, Учитель наш, родился, то мы не вводим ничего отличного от того, что вы говорите о так называемых у вас сыновьях Зевса» (Апология 1,20–21).

Такого рода разъятие христианской веры на составные элементы и нахождение для них аналогий во внешнем мире имеет право на существование и не должно смущать христианина. В конце концов, каждый атом, входящий в состав цветка, когда-то был вне его, но из этого основания не стоит делать вывод, будто цветок ничем не отличается от тех камней, среди которых он вырос.

При этом, однако, «Количество элементов, из которых «религиовед» складывает христианство, прямо пропорционально объему данного «ученого сознания»… В таких упражнениях, которые уместны у следователя, уличающего кого-нибудь в воровстве, нет только одного — христианства… В исторической науке давно пора заменить гинекологическое любопытство любострастного любителя медицины религиозным уважением к таинству рождения»[21]. «Гистологически и химически между организмами человека и свиньи почти нет разницы; только процентное отношение составных частей немножко различное; но значит ли это, что человек и свинья почти одно и то же, и что с появлением на земле человека ничего нового и важного не случилось? Так и здесь: не даром же древние христиане и себе, и язычникам представлялись чем-то неслыханно-новым — genus tertium, особой породой людей. Не похож ли в виду этого мифолог, объявляющий, что древняя церковь вся составилась из еврейских и из языческих элементов и составляет лишь один из многих видов синкретизма, на гистолога, который бы увлекся своим микроскопом до потери способности различать человека и свинью? Уголь не заменит алмаза, хотя химически они — одно; цветы и листья не заменят плода; Платон, Филон, Авеста и даже Исайя не заменят Евангелия»[22].

Но путь для такого «религиозно-исторического спорта»[23] открыли все же не немецкие ученые атеисты XIX века, а благочестивые христианские апологеты второго столетия. Их читатели могли слишком всерьез воспринять их уверения в сходстве религий гонителей и гонимых.

И поэтому для сохранения церковной идентичности было важно, чтобы на апологетический тезис второго века последовал антитезис третьего века — Тертуллиан (а отчасти и Ориген с жестко-бескомпромиссным «Увещанием к мученичеству»).

Тертуллиан практически напрямую оппонирует Иустину: «Что Афины — Иерусалиму? Что Академия — Церкви? Что общего между Афинами и Иерусалимом, между еретиками и христианами? Наша секта возникла с портика царя Соломона, научившего нас искать прямым и чистым сердцем. О чем помышляли люди, мечтавшие составить христианство стоическое, платоническое и диалектическое?» (Прескрипция против еретиков, 7).

Он убежден, что языческую литературу христианин изучать не может: «Следует также задаться вопросом и о школьных учителях, а также об учителях прочих дисциплин. Нет никакого сомнения, что они также во многом близки к идолопоклонству. Прежде всего потому, что им необходимо проповедовать языческих богов, возвещать их имена, происхождение, мифы, а также рассказывать о подобающих им украшениях. А как же тогда нам отказаться от мирского образования, без которого невозможно и религиозное? Что ж, для нас тоже очевидна необходимость образованности, и мы полагаем, что отчасти его следует допускать, а отчасти — избегать. Если христианин будет обучать других, то, обучая вкрапленным там и сям обращениям к идолам, он будет их поддерживать, передаваяих, будет подтверждать, упоминая о них, — давать о них свидетельство. Он даже будет называть идолов богами, в то время как закон, мы об этом говорили, запрещает называть кого-либо Богом и вообще поминать это имя всуе. Таким образом, с самого начала образования начинает возводиться здание почитания дьявола. Ясно, что виновен в идолопоклонстве тот, кто преподает науку об идолах» (Об идолопоклонстве, 10).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

"Еще два года назад можно было надеяться, что начавшееся духовное пробуждение России будет постепенно набирать силу и в течение десятилетий незаметным и кропотливым, не афиширующим себя трудом удастся восстановить и в душах людей и в стране то, что разрушалось и ветшало также десятилетиями. Сегодня уже невозможно столь беспроблемно видеть наше будущее. Стена, воздвигнутая государственным атеизмом между ныне живущими и духовной культурой исторической России, пала, но ее энергично бросились восстанавливать протестантские проповедники со всего света. В этой статье я попробую дать ответ на два вопроса: во-первых, почему меня тревожит активность протестантов в России, а во-вторых, почему же Православная Церковь без всяких попыток реального сопротивления отдает Россию американским и корейским проповедникам.".

В сонме канонизированных Православной Церковью святых особое место принадлежит миссионерам — распространителям православной веры среди иноверцев. Их труды часто именуют апостольской деятельностью. В этой небольшой по объёму книге повествуется о трёх великих русских миссионерах, просветивших светом Христова учения Аляску, восточную часть России и Японию. Речь пойдёт о преподобном Германе Аляскинском, святителях Иннокентии Московском и Николае Японском. Книга предназначена для детей среднего школьного возраста.

В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.

О конце мира и Страшном Суде говорили святые пророки и апостолы; об этом говорит Священное Писание. Иисус Христос незадолго до смерти открыл ученикам тайну кончины мира и Своего Второго Пришествия. День Страшного Суда неизвестен, поэтому каждый христианин должен быть готов ко Второму Пришествию Господа на землю, к часу, когда придется ответить за свои грехи. В этой книге изложено сохраненное Православной Церковью священное знание о судьбе мира. Также собраны рассказы о загробной жизни, явлениях умерших из потустороннего мира, о мучениях грешников в аду и блаженстве праведников в Раю. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.

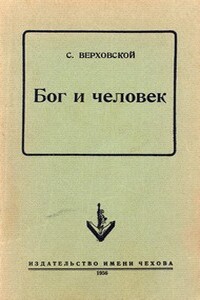

С. С. Верховский "Бог и человек"УЧЕНИЕ О БОГЕ И БОГОПОЗНАНИИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВИЯЗамысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о Самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века; сократить многие главы.