Перестройка в церковь - [4]

День зимнего солнцеворота — это день ожидаемый. День, который нельзя не заметить человеку, который живет от земли. Это грань, сочленение. Религиозное чувство всегда ощущает такие переломные моменты как потенциально опасные. Это опасность прорыва в наш мир сил хаоса (помните о Древнем Ужасе, который пробудили толкиновские гномы, перейдя границу в пещерах Мории?). Это чувство опасности взывает о необходимости освящения пограничных минут. Поэтому основные ритуалы в самых разных религиях совершаются на границе света и тьмы (утренние или вечерние молитвы и жертвоприношения), на границе времен года, на границе человеческих возрастов.

Так что человек просто должен совершать космо-укрепляющие ритуалы на границе времен. В самых разных религиях мира есть вера в то, что мир (упорядоченный космос) стоит до той поры, пока приносятся правильные жертвы. Жрецы, соответственно, и есть те атланты, которые позволяют «и жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках». Поистине — «их тяжкая работа главней иных работ: из них ослабнет кто-то — и небо упадет».

Церковь не стала спорить с убеждением в том, что именно человек и есть та живая нитка, на которую нанизаны и которою скреплены створы вселенной. Церковь не стала спорить с этой человеческой потребностью: через молитву соединять перепады времен. Она просто исправила образ этих молитв. Вместо бога солнца — Митры — она предложила в этот переломный день, день возрождающегося света, молиться «солнцу правды» — Христу.

Позже и в другой культуре другой солярный культ — славянская языческая масляница (блин — это символ солнечного круга) — был переосмыслен как часть подготовки к Пасхе, как вхождение в Великий Пост. Масленица стала послушно следовать не за весенней погодой, а за церковным календарем и контрастно приготовлять людей к Великому посту.

Смысл этой педагогики понятен: надо ослабить бытовое общение новообращенного христианина с его еще языческими соплеменниками и соседями. Желательно — через разрыв праздничного общения. «Установить христианский праздник в день праздника языческого значило созвать христиан в церковь и поставить их под влияние таких воспоминаний, что для многих становилось потом психологически невозможно участвовать в языческих праздниках. Кто утром слышал о том, что среди шумного пира повелено было усекнуть голову большего из рожденных женами, у того язычески новогоднее настроение было уже на весь день испорчено»[16].

Итак, даже языческие праздники Церковь смогла подбирать и переосмыслять (а языческие храмы — переосвящать).

В-шестых, христианство брало («узнавало») из античных авторов то, что было и в нем самом, но еще не было настолько ясно артикулировано и красиво выражено[17]. Это и некоторые этические формулы, и философские аргументы в пользу единобожия.

То, что древние христиане не замкнулись от античной культуры, по-своему удивительно. Ведь это была культура их палачей.

И тем не менее апостол Павел четырежды цитирует античных писателей. Спустя столетие святой Иустин, стяжавший два прозвища — «Иустин Философ» и «Иустин Мученик», говорит очень значимые и добрые слова о языческой философии:

«Все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова… Христос, которого отчасти познал и Сократ… Все, что сказано кем-либо хорошего, принадлежит нам, христианам» (Апология 2,10 и 13). «У всех, кажется, есть семена истины, но они не точно выразумели их… Те, которые жили согласно с Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников: таковы между эллинами — Сократ и Гераклит, и им подобные, а из варваров — Авраам, Илия и многие другие» (Апология 1,22 и 46).

Для святого Иустина христианство — не альтернатива не-христианству, а раскрытие его скрытых потенций, заложенных туда, однако же, нашим Богом.

Другой апологет второго столетия — Минуций Феликс — также был настроен на поиск общего: «Или истинные философы сейчас — христиане, или христианами были философы тех времен» (Октавий, 20).

Для первых поколений христиан это было не проявлением такта и даже не просто миссионерским приемом. Отношение к язычеству было внутренним вопросом христианского богословия. Главный догмат христианства — «Бог есть любовь». Но если это и в самом деле так, то отчего эта любовь проявилась так поздно, только «в наши дни». Был ли Бог неизменен в своей любви к людям в былые столетия? И если да — то где проявления этой Его заботы?

Тут выбор был очевиден:

Или вслед за гностиками признать появление Бога любви на земле нежданной импровизацией. И в этом случае Бог пришел не «к своим», а к чужим, и Сам Он в нашеммире — Чужак. И тогда у христианина-гностика нет права добрым глазом смотреть на до-евангельскую историю. И мир языческих народов, и мир Ветхого Завета для него равно кошмарны.

Или же признать, что Логос — не новичок в мире людей. Но тогда нужно рассмотреть свидетельства о Его пребывании в мире людей, причем не только евреев. Так церковное богословие с первых своих шагов подъяло два грандиозных проекта: доброе истолкование еврейского Танаха и, пусть и более полемическое, но все же приемлющее, переосмысление греко-римского культурного наследия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

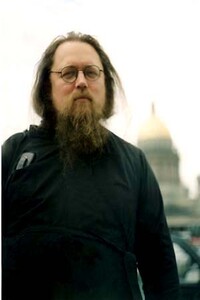

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лекции по Истории Древнего Мира, прочитанные для студентов 1-го курса Православного Свято-Тихоновского Богословского института Дега Витальевичем Деопиком (родился в 1932 г., окончил исторический факультет МГУ (1956). Кандидат исторических наук (1961), доктор исторических наук (1996)).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известны проповеди АверинцеваСлово на Лк 12-16-21Слово на Лк 18-10-14Слово о Григории БогословеСлово на Лк 15-11-32Слово на Лк 19-1-10Слово на Мф 25-31-46Слово на Мф 6-14-21Слово в Неделю Православия после ЛитургииСлово на евангельское чтение в Великий ЧетвергСлова на Ин 5-1-15 и о свт. Стефане ВеликопермскомСлово на Мф 4-18-23 и др..Слово на Мф 6-22-33существуют в формате mp3 здесь приведены расшифровки некоторых их них.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.