Пепел красной коровы - [20]

Немного робея, Элка взойдет на ложе Робсона, в его никогда не заправляемую постель, возляжет на ветхие простыни, но это случится потом, а пока она будет любить Штерна, как любят первого, — просто за саму любовь, — все эти мальчишеские поцелуи, вжимая колючую голову в живот, его глупую голову, не понимающую ничего в настоящей взрослой любви, — которая случается, — слышишь, Штерн? — она просто обваливается на тебя — ураган, вихрь, и тогда все, что мешает ей осуществиться, состояться, быть, — отходит, опадает, как прошлогодние листья, как жухлая трава, — все эти наши смешные словечки, и это сумасшествие, бегство по крышам на ноябрьские, милицейский свисток, ветер с дождем, а потом, — помнишь, что было потом, Штерн? — как мы согревались плодово-ягодным в высотке на Ленина и заговорщицки подмигивали друг другу, — тоже мне диссиденты, — а потом ты свернул флаг и попросил — спрячь, Элка, — и я унесла флаг к себе и пристроила в платяном шкафу, и он чудесно ужился там вместе с моими лифчиками и драными джинсами, — а что было потом, Штерн? — Элка смеется, уронив бедовую голову на скрещенные локти, и Штерн несмело водит ладонью — туда-сюда, туда-сюда, вдоль выступающих позвонков, сдвигая тонкую ткань, — бледный, взмокший, с искривленной дужкой очков, он водит смычком, поджав нижнюю губу, — выводит соль, а потом — ля, — еще, мычит Элка и вливает второй стакан, ее уже мутит, и кислая волна подкатывает к гортани, — еще, мычит она, — ей всегда мало, всегда, — она рычит и выпивает залпом, и рушится, обваливается, вместе с потолком, кроватью, люстрой, и тогда уже Штерн, смелея, втискивает узкую ладонь изощреннейшим способом, и там уже выжимает, выкручивает, вытряхивает хриплое соло из Элкиной гортани. Давай, Штерн, давай, миленький, — воет она, впиваясь ногтями в его бледный живот с голубеющей ямкой пупка, и мучит, и рвет, наяривает свой знаменитый бэк-вокал.

И тогда Штерн, переступая через разбросанные там и сям, как это и положено при настоящей взрослой любви, — переступая через клетчатую ковбойку, маленький черный лифчик, хлопчатобумажную майку, — где мои трусы, Штерн, где трусы? — что-то смешное, трогательное, кружевное, донельзя условное, — он нашаривает лохматые тапки и бредет, спотыкаясь, в ванную комнату и там гремит чем-то, тазами, миской, — шумит газовая колонка, — вначале кипяток, а потом — опять холодная, — он жадно припадает к крану с холодной водой, с привкусом хлора и ржавчины.

Это потом, позже, появится Поль, Пауль, Паоло, Пабло, с никогда не дремлющим саксом, с Колтрейном, Вашингтоном, с птицей Паркером, со стариной Дюком, — в сталинских домах высокие потолки, прекрасная акустика, — женский смех, голубиные стоны, просто дружное мужское ржанье вперемежку с повизгиванием и ревом, с переливами сакса, воплями трубы, и, конечно, хриплое камлание под гитару, и непременный Высоцкий, куда же без него, и «Машина», и жестянка с окурками между четвертым и пятым, и эти постоянно снующие молодые люди в паленой джинсе, заросшие по самые глаза, — это потом будут имена — Алик, Гурам, Сурик, бесподобнейший Борух, Спиноза, — бессонные ночи как нельзя более способствуют скоропостижной любви, а еще столкновения на лестнице, с мусорным ведром и без, в шлепках и небрежно наброшенной рубахе, незастегнутой, конечно, на впалой груди, поросшей рыжими кольцами волос, — возносясь над распятым Штерном, Элка достигнет пятого этажа, где после шумной ночи засыпает король соула и свинга — рыжеволосый, горбоносый Робсон, — будто маленькая черная птица, впорхнет Элка Горовиц в распахнутое окно и, расправив крылья, будет биться о стены, умирая и возрождаясь вновь, как синекрылый Феникс.

И тогда Штерн сыграет лучшую из своих тем, — хотя нет, это было бы слишком красиво, — скрипка будет лежать в одном углу, а Штерн — в другом. Раскинув руки, с подвернутой штаниной, он будет считать такты и ступеньки, дни и часы, — расстояние до пятого этажа длиной в два пролета, расстояние Киев-Краснодар-Сочи-Адлер-Сухуми, пока длится горячечный медовый месяц, в июльской испарине, в августовском сухостое, — пока скачут рваной синкопой дни сытые и дни голодные, а больше голодные, веселые и голодные, под рев робсоновского сакса будет извиваться Элка Горовиц в маленьком черном платьице, все более и более тесном в груди и бедрах, — и даже небольшой обморок прямо на сцене не насторожит будущего отца, — только немолодой врач-армянин, сухощавый, едва ли не в пенсне, с шаумяновской остроконечной бородкой, ополаскивая кисти рук, белозубо улыбнется растерянному отражению в зеркале — а вы кого хотите, — мальчика или девочку? — мальчика? — переспросит Элка пересохшими губами и поспешит к восьми часам в Дом культуры, — бледная как мел, с ярко накрашенным ртом, в тот вечер она превзойдет самое себя, исторгая звуки плотные и низкие, вторя Пашкиному саксу, вступая чуть раньше, опаздывая ровно на полсекунды, — вдоль и поперек, вниз и вверх, диафрагмой, грудью, животом, — упираясь ногами в дощатый пол сцены, она возьмет ноту, от которой замрет, а потом взорвется зал, и, мокрая, с блестящей голой спиной, рухнет в объятия Поля, Пауля, Пабло, — ты гений, малышка, — выдохнет Робсон в духоту гостиничного номера, нанизывая ее на себя, глядя снизу, сверху, раскачиваясь, подтягиваясь на локтях, запрокидывая, впиваясь в соленый затылок.

У прозы Каринэ Арутюновой нет начала и нет конца: мы все время находимся в центре событий, которые одновременно происходят в нескольких измерениях. Из киевского Подола 70-х мы попадаем в Тель-Авив 90-х и встречаем там тех же знакомых персонажей – евреев и армян, русских и украинцев. Все они навечно запечатлелись в моментальной памяти рассказчицы, плетущей свои истории с ловкостью Шехерезады. Эту книгу можно открыть в любом месте и читать, любуясь деталями и разгадывая смыслы, как рассматривают миниатюры.

Все это они вывезут вместе с баулами, клеенчатыми сумками, книжками, фотокарточками, чугунными сковородками, шубами, железными и золотыми коронками. Вместе с пресловутой смекалкой, посредственным знанием иностранных языков, чувством превосходства, комплексом неполноценности. Меланхолию, протяжную, продольную, бездонную. Миндалевидную, женственную, с цыганским надрывом, с семитской скорбью, вечной укоризной. Меланхолию, за которую им простят все.

«Есть ли в вашем доме настоящая шумовка?Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом – это для тех, кто понимает.В незапамятные времена дни были долгими, куры – жирными, бульоны, соответственно, – наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной…».

Однажды в одной стране жили люди. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях. У них почти все было, как у нас.. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», полные жмени семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженного белья.Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой.

«Вместо Господа Бога у нас был Он.Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады…».

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Яркий литературный дебют: книга сразу оказалась в американских, а потом и мировых списках бестселлеров. Эмира – молодая чернокожая выпускница университета – подрабатывает бебиситтером, присматривая за маленькой дочерью успешной бизнес-леди Аликс. Однажды поздним вечером Аликс просит Эмиру срочно увести девочку из дома, потому что случилось ЧП. Эмира ведет подопечную в торговый центр, от скуки они начинают танцевать под музыку из мобильника. Охранник, увидев белую девочку в сопровождении чернокожей девицы, решает, что ребенка похитили, и пытается задержать Эмиру.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

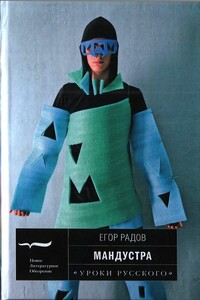

Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

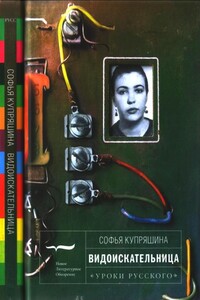

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.