Парижские дамы - [2]

Молодая женщина не слишком высоко поднимает голову, но как она держит остальную свою фигуру. Она точно корабль на всех парусах, рассекающий волны и воздух. Без сомнения, у ней есть кормчий, направляющий ее на путь — это муж.

Что он тут налицо, легко убедиться.

При трудном переходе он управляет рулем. При всякой случайности он отвечает за все.

За все?! это общее выражение, которое молодыми супругами объясняется не совсем ясно.

Правдивая молодая женщина не сама по себе доходит до такого вывода: «Я могу делать все, чего ни захочу; мой муж за все отвечает!» Эта мысль является у ней, как отголосок всеобщей ходячей истины.

Это мнение не ее личное, но целого света.

Взгляд такого рода на свадебный контракт и таинство брака носится в воздухе, вносится в семейства, так сказать, вдыхается с воздухом. Но из этого не следует, чтобы на супруга уже совершенно не обращали внимания и не уважали — напротив, иногда его даже любят.

Очень редко бывает, чтобы парижанка любила своего супруга долее 6 месяцев, даже если он молод и свободен от недостатков. Новизна раздражает эти нервозные натуры.

Бывают и такие случаи: в мае молодой супруг наслаждается, а в июне жена приобретает себе любовника. Время медовых месяцев полно увлечении и восторгов, нарушаемых иногда бурями и раскатами грома.

Достаточно самого незначительного обстоятельства, чтобы разорвать такое чувство, родившееся из пустяков и питаемое пустяками.

Для примера расскажу вам историю сердоликового бокала госпожи Б.

Она при крещении получила хорошенькое имя Текла.

Бокал стоял на карнизе камина, то на правой, то на левой его стороне, иногда же прямо против столовых часов. Если он стоял на правой или на левой стороне — это значило, что бедный Б. мог спать где ему угодно, но только не в комнате своей жены.

Если же мадам Б. ставила его прямо против часов, то этим давалось позволение супругу…

Однажды вечером Текла увидала своего супруга, по обыкновению сидевших у камина и попросила его достать ей висевшую у окна ее пудру; едва только супруг оборотился к ней спиной, как она, вся закрасневшись, схватила бокал и поставила его против стенных часов; затем, как ни в чем не бываю, склонилась у своей кушетки. Когда она поднялась и взглянула на камин — бокал стоял по правую сторону против канделябра.

Текла подумала, что она грезит наяву.

— Генрих, — говорит она, — не хочешь ли позвать ко мне Юстину?

Пока муж ее переходил через порог, чтобы позвать ее горничную Юстину, она сунула поспешно бокал на середину камина и затем пошла в свою уборную.

Когда она возвратилась — этот непостоянный бокал стоял налево перед другим канделябром; в эту минуту к ней подошел супруг, поцеловал ее в лоб и удалился.

Текле показалось, что к ее сердцу прикоснулись одновременно кусок льда и раскаленное железо.

Она бросилась к звонку и спросила горничную:

— Где муж?

— Он только что вышел, — отвечала Юстина, смеясь: эта плутовка-горничная очень хорошо знала, почему господин Б. вышел и куда он пошел.

Текла схватила бокал и бросила его с размаху в камин.

— Око за око, зуб за зуб, — вскричала она.

И разгневанная парижанка приказала своей горничной поскорей подавать одеваться.

Одевшись, она отправилась и с первым встречным молодым человеком заговорила.

Глава III

ЖЕНА БАНКИРА НА КАРНАВАЛ-БАЛЕ

Оперный бал — изобретение и снимок времен регенства.

Шевалье де Бульон, изобретатель этого нового удовольствия, был награжден за это 6.000 ливров пенсии. Это исторический Факт.

Один кармелитский монах, именно патер Себастьян, бывший искусным художником, нашел средство по своему усмотрению поднимать и опускать пол партера до высоты сцены.

Как было вознаграждено это новое изобретение, история умалчивает.

В первый раз оперный бал был дан 2 января 1716 года и удержался до нашего времени, хотя уже в много измененном виде; но он так же шумен, как тогда, и даже более в моде.

Прежде он был забавой людей знатных; дурные страсти, по крайней мере, прикрывались хорошим тоном. Теперь нет ни одного бухгалтера, ни одного лакея, который не принимал бы в них участи я и не разыгрывал бы щеголя; нужды нет, что для одной из таких ассирийских ночей приносится в жертву целое месячное жалованье.

Через это сцена первая в мире часто бывает наполнена грязной, безыменной, пьяной и осиплой толпой.

Верный своему первоначальному происхождению и аристократическому тщеславию оперный бал исключает переодеванье и танцы.

Мужчины допускаются только в статском платье, а переодеванье женщин не должно идти дальше домино.

Прогуливаются вокруг тихо играющего оркестра, который покрывает жужжание дружеских бесед, не заглушая их совершенно. Это сначала, но потом революционный смычок капельмейстера изгоняет последнее жужжание любовной болтовни, которая заменяется смелою разнузданностью.

Во вторник на масленице в 1869 году был дан бал, о котором любители подобного рода удовольствий вспоминают еще и до сих пор.

На этом первом дебюте оперный бал достиг своего апогея.

В награду за это художника, затеявшего этот бал, носили на руках — его чуть не задавили его фанатические и бурные поклонники.

Какая смерть для капельмейстера, но довольно — и о самом маскарад-бале и об этом маскированном, отчасти приличном, всегда блестящем и иногда остроумном обществе — все это похоже отчасти на английский раут, отчасти на венецианскую ночь.

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)

В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

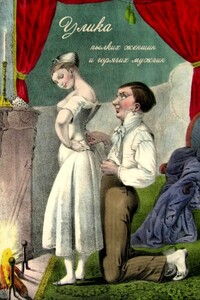

В очередной книге серии «Темные страсти» — переиздание курьезной анонимной книжки «Улика пылких женщин и горячих мужчин», впервые вышедшей в 1860 г. Вскоре «Улика» обрела двусмысленную известность и в XX в. стала библиографической редкостью. Сегодня книжка не значится в каталогах крупнейших библиотек.

В новом выпуске серии «Темные страсти» — первое современное переиздание книги видного поэта и прозаика русской эмиграции В. Л. Корвина-Пиотровского (1891–1966) «Примеры господина аббата», впервые вышедшей в 1922 г. Современники сочли этот цикл фантазий, в котором ощущается лукавый дух классической французской эротики, слишком фривольным и даже порнографическим.

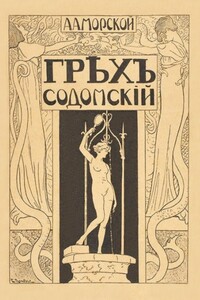

Повесть А. А. Морского «Грех содомский», впервые увидевшая свет в 1918 г. — одно из самых скандальных произведений эпохи литературного увлечения пресловутыми «вопросами пола». Стремясь «гарантировать своего сына, самое близкое, самое дорогое ей существо во всем мире, от морального ущерба, с которым почти зачастую сопряжено пробуждение половых потребностей», любящая мать находит неожиданный выход…

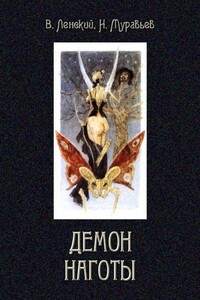

Новую серию издательства Salamandra P.V.V. «Темные страсти» открывает декадентско-эротический роман известных литераторов начала XX в. В. Ленского и Н. Муравьева (братьев В. Я. и Н. Я. Абрамовичей) «Демон наготы». Авторы поставили себе целью «разработать в беллетристических формах и осветить философию чувственности, скрытый разум инстинктов, сущность слепых и темных влечений пола в связи с общим человеческим сознанием и исканием окончательного смысла». Роман «Демон наготы» был впервые издан в 1916 г. и переиздается впервые.