От слов к телу - [5]

Таким образом, в основе сюжетной модели 1934–1936 гг. лежит, по сути, трагедийная коллизия. Жанр «Петра Первого» в исходном замысле — политическая трагедия. Отсюда и эстетика, столь последовательно проводимая именно в первой серии, состоящей преимущественно из материала, снятого на основе первоначальной сценарной версии. Преобладание замкнутого пространства интерьерных съемок, весьма нехарактерное для имперского эпоса, здесь обещает стать осознанным художественным приемом, на котором будут строиться аналогичные по жанру «Великий гражданин» и «Иван Грозный» (особенно его вторая серия).

Для Петрова как камерного режиссера ленфильмовской изобразительной школы оппозиция замкнутого и разомкнутого пространств отнюдь не тождественна оппозиции «декорация — натура», столь важной для фильмов Эрмлера и тем более Эйзенштейна. В «Петре Первом», как, например, и в классической ленте фэксов «С.В.Д.» (1927), это обобщенное, весьма условное «историческое пространство» — своего рода «тьма веков», из которой луч выхватывает лица и предметы. Так, наглядно однородны по решению снятые на натуре сцены «нарвской конфузии» и следующие за ними интерьерные эпизоды. Противопоставление разомкнутого пространства Петра и замкнутого — Алексея решается совершенно иными средствами, прежде всего — композицией кадра[22]. Определение А. Пиотровского «камерная картина с громадными массовками» и здесь «работает». Батальные сцены — единственные, в которых имеются громадные массовки, — как бы «подмонтированы» к основному повествованию. И море, и поле битвы (впрочем, море выступает тут в основном именно в качестве поля битвы) есть место действия в повествовании и образных смыслов, в сценарии все же намеченных, не несет. Это не грандиозные панорамы с движения, создающие образ масштаба деяний героя во второй серии «Великого гражданина», и тем более не «океан-море синее», к которому, по замыслу Эйзенштейна, рвется Иван Грозный через весь сюжет. (Мечта затравленного мальчишки-царевича, узника в собственном дворце, о побеге превращается у Ивана-царя в воплощенную идею абсолютного всевластия — не только над социальными, но и природными стихиями. И одновременно — остается образом неограниченной, ничем не стесненной свободы. Разомкнутое природное пространство как знак свободы — один из важнейших кинематографических символов в оппозиции к замкнутому пространству.)

Батальные сцены сами по себе менее всего интересны режиссеру. Другое дело, что Петров как профессионал экстра-класса находит для них решение, которое окажется основополагающим в батальных сценах державной эпопеи, особенно в «художественно-документальных фильмах» конца 1940-х: сочетание крупных планов полководцев и общих планов марширующих колонн, минуя средние планы сражающихся солдат. Когда в его «Сталинградской битве» (1949) все повествование будет построено на чередовании батальных сцен, то зрелище, при всей своей изобразительной изощренности, окажется удручающе монотонным — хотя и идеально соответствующим канонам эпохи. Можно сказать, что слава мастера «батальных полотен», пришедшая к Петрову после «Петра», была вынужденной, так же как и у братьев Васильевых, и точно так же оказала роковое влияние на его режиссерскую судьбу. Очевидно, Петрову было так же неинтересно говорить на этом языке, как и проработавшим с ним вместе практически десятилетие оператору Горданову и художнику Николаю Суворову, почему после «Петра» они навсегда ушли из творческой группы. Но у них была большая свобода в выборе материала, чем у Петрова, ставшего официальным режиссером именно после выхода на экран обеих серий этой картины.

Что касается «Ивана Грозного», то конкретных, частных параллелей между этой картиной и сценарием «Петра» можно обнаружить великое множество. В связи со сценой «Всепьянейшего собора» нельзя не вспомнить «Пир опричников» из второй серии «Грозного». Причем у Эйзенштейна пир служит прелюдией к убийству слабоумного двоюродного брата царя Владимира Старицкого, а у Петрова оргия оказывается эпилогом к казни царевича Алексея («Пляшут…» — шепчет один из бояр князю Долгорукому, на что тот отвечает: «А царевич в могиле еще не остыл… Оттого и пляшут…»[23]). Если вспомнить про неоднократно проводимые параллели между Иваном и Старицким (особенно очевидные в сценах детства Ивана), то и в «Грозном» можно увидеть ту же, что и в «Петре», тему единства героя и антагониста, равно как и мотив собственного прошлого, принесенного в жертву.

Почти идентичны сцены болезни царей и ожидания смерти, пророчества юродивого в начале обоих произведений, покаянные монологи, предшествующие новым жертвоприношениям (Петр кается Алексею, Иван — митрополиту Филиппу). Можно обнаружить параллели и в трактовке героев актера Михаила Жарова (соответственно Меншикова и Малюты Скуратова): и того и другого в некий момент называют псами, что подчеркивается изобразительным решением — верхний ракурс и фигура, прижатая к нижней рамке кадра. Если говорить об актерах, то уместно напомнить, что Николай Черкасов — царевич Алексей в «Петре Первом» и Иван в «Иване Грозном» — и в той и в другой картине пробуется на роли обоих антагонистов (на роль Петра в фильме Петрова и на роль Старинкою в картине Эйзенштейна)

Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.Для широкого круга читателей.

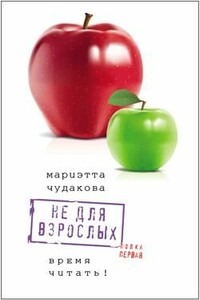

Новая книга Мариэтты Чудаковой – члена Европейской академии, знаменитого литературоведа, историка литературы, биографа Михаила Булгакова, автора увлекательных романов для школьников – результат нескольких совпадений. Профессионального интереса ученого к истории Отечества. Гражданского темперамента общественного деятеля, члена Президентского совета при Б. Н. Ельцине. И стремления педагога воспитать самостоятельно мыслящих, образованных, демократически настроенных граждан, готовых к активному участию в жизни общества.

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Содержание:НАСУЩНОЕ Драмы Хроники Анекдоты БЫЛОЕ Олег Проскурин - Почти свои ДУМЫ Карен Газарян - Хохлосрач Борис Кагарлицкий - Свобода для бюрократа Борис Парамонов - У, Русь! Дмитрий Быков - Страшная месть Михаил Харитонов - Том второй ОБРАЗЫ Дмитрий Данилов - Закрыто на ремонт Аркадий Ипполитов - Куда «Туда, туда!..»? Дарья Акимова - Рыцарь бедный Наталья Толстая - Раиса Захаровна и Григорий Петрович Екатерина Шерга - В виде Психеи Эдуард Дорожкин - Сам пошел! ГРАЖДАНСТВО Олег Кашин - Вместо декорации Евгения Долгинова - «Проездиться по России»ВОИНСТВО Александр Храмчихин - «Урок нежданный и кровавый»ХУДОЖЕСТВО Денис Горелов - Поубывав бы Мариэтта Чудакова - Гоголь в ХX веке Дмитрий Быков - Смеющиеся души.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

Знаменитый историк литературы ХХ века, известный в мире знаток творчества Булгакова и автор его «Жизнеописания», а также автор увлекательнейшего детектива для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет - ни в коем случае не позже! Потому что книги на этой Золотой Полке, собранной для вас Мариэттой Чудаковой, так хитро написаны, что если вы опоздаете и начнете читать их взрослыми - вы уже никогда не получите того удовольствия, которое в них заложено именно для вас - и улетучивается из них по мере вашего взросления.

В настоящей книге рассматривается объединенное пространство фантастической литературы и футурологических изысканий с целью поиска в литературных произведениях ростков, локусов формирующегося Будущего. Можно смело предположить, что одной из мер качества литературного произведения в таком видении становится его инновационность, способность привнести новое в традиционное литературное пространство. Значимыми оказываются литературные тексты, из которых прорастает Будущее, его реалии, герои, накал страстей.

В книгу известного российского ученого Т. П. Григорьевой вошли ее работы разных лет в обновленном виде. Автор ставит перед собой задачу показать, как соотносятся западное и восточное знание, опиравшиеся на разные мировоззренческие постулаты.Причина успеха китайской цивилизации – в ее опоре на традицию, насчитывающую не одно тысячелетие. В ее основе лежит И цзин – «Книга Перемен». Мудрость древних позволила избежать односторонности, признать путем к Гармонии Равновесие, а не борьбу.В книге поднимаются вопросы о соотношении нового типа западной науки – синергетики – и важнейшего понятия восточной традиции – Дао; о причинах взлета китайской цивилизации и отсутствия этого взлета в России; о понятии подлинного Всечеловека и западном антропоцентризме…

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

Историки Доминик и Жанин Сурдель выделяют в исламской цивилизации классический период, начинающийся с 622 г. — со времени проповеди Мухаммада и завершающийся XIII веком, эпохой распада великой исламской империи, раскинувшейся некогда от Испании до Индии с запада на восток и от черной Африки до Черного и Каспийского морей с юга на север. Эта великая империя рассматривается авторами книги, во-первых, в ее политическом, религиозно-социальном, экономическом и культурном аспектах, во-вторых, в аспекте ее внутреннего единства и многообразия и, в-третьих, как цивилизация глубоко своеобразная, противостоящая цивилизации Запада, но связанная с ней общим историко-культурным контекстом.Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.

Увлекательный экскурс известного ученого Эдуарда Паркера в историю кочевых племен Восточной Азии познакомит вас с происхождением, формированием и эволюцией конгломерата, сложившегося в результате сложных и противоречивых исторических процессов. В этой уникальной книге повествуется о быте, традициях и социальной структуре татарского народа, прослеживаются династические связи правящей верхушки, рассказывается о кровопролитных сражениях и создании кочевых империй.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.