Нездешние вечера - [3]

(второй)

Тягостен вечер в июле,

Млеет морская медь...

Красное дно кастрюли,

Полно тебе блестеть!

Спряталась паучиха.

Облако складки мнет.

Песок золотится тихо,

Словно застывший мед.

Винно-лиловые грозди

Спустит с небес лоза.

В выси мохнатые гвозди

Нам просверлят глаза.

Густо алеют губы,

Целуют, что овода.

Хриплы пастушьи трубы,

Блеют вразброд стада.

Скатилась звезда лилово...

В траве стрекозиный гром.

Все для любви готово,

Грузно качнулся паром.

1916

401. АНТИЧНАЯ ПЕЧАЛЬ

Смолистый запах загородью тесен,

В заливе сгинул зеленистый рог,

И так задумчиво тяжеловесен

В морские норы нереид нырок!

Назойливо сладелая фиалка

Свой запах тычет, как слепец костыль,

И волны полые лениво-валко

Переливают в пустоту бутыль.

Чернильных рощ в лакричном небе ровно

Ряды унылые во сне задумались.

Сова в дупле протяжно воет, словно

Взгрустнулось грекам о чухонском Юмале.

1917

402. МОРЕХОД НА СУШЕ

Курятся, крутят рощ отроги,

Синеются в сияньи дня,

И стрелы летнего огня

Так упоительно не строги!

Прозрачно розовеют пятки

Проворных нимф на небесах.

В курчавых скрытые лесах

Кукушки заиграли в прятки.

И только снится иногда

Шатанье накрененных палуб:

Ведь путевых не надо жалоб,

Коль суша под ногой тверда.

1917

403. БЕЛАЯ НОЧЬ

Загоризонтное светило

И звуков звучное отсутствие

Зеркальной зеленью пронзило

Остекленелое предчувствие.

И дремлет медленная воля

Секунды навсегда отстукала,

Небесно-палевое поле

Подземного приемник купола.

Глядит, невидящее око,

В стоячем и прозрачном мреяньи.

И только за небом, высоко,

Дрожит эфирной жизни веянье.

1917

404. ПЕРСИДСКИЙ ВЕЧЕР

Смотрю на зимние горы я:

Как простые столы, они просты.

Разостлались ало-золотоперые

По небу заревые хвосты.

Взлетыш стада фазаньего,

Хорасанских, шахских охот!

Бог дает - примем же дань Его,

Как принимаем и день забот.

Не плачь о тленном величии,

Ширь глаза на шелковый блеск.

Все трещотки и трубы птичьи

Перецокает соловьиный треск!

1917

405. ХОДОВЕЦКИЙ

Наверно, нежный Ходовецкий

Гравировал мои мечты:

И этот сад полунемецкий,

И сельский дом, немного детский,

И барбарисные кусты.

Пролился дождь; воздушны мысли.

Из окон рокот ровных гамм.

Душа стремится (вдаль ли? ввысь ли?),

А капли на листах повисли,

И по карнизу птичий гам.

Гроза стихает за холмами,

Ей отвечает в роще рог,

И дядя с круглыми очками

Уж наклоняет над цветами

В цветах невиданных шлафрок.

И радуга, и мост, и всадник,

Все видится мне без конца:

Как блещет мокрый палисадник,

Как ловит на лугу лошадник

Отбившегося жеребца.

Кто приезжает? кто отбудет?

Но мальчик вышел на крыльцо.

Об ужине он позабудет,

А теплый ветер долго будет

Ласкать открытое лицо.

1916

III. ДНИ И ЛИЦА

406. ПУШКИН

Он жив! у всех душа нетленна,

Но он особенно живет!

Благоговейно и блаженно

Вкушаем вечной жизни мед.

Пленительны и полнозвучны,

Текут родимые слова...

Как наши выдумки докучны,

И новизна как не нова!

Но в совершенства хладный камень

Его черты нельзя замкнуть:

Бежит, горя, летучий пламень,

Взволнованно вздымая грудь.

Он - жрец, и он веселый малый,

Пророк и страстный человек,

Но в смене чувства небывалой

К одной черте направлен бег.

Москва и лик Петра победный,

Деревня, Моцарт и Жуан,

И мрачный Герман, Всадник Медный

И наше солнце, наш туман!

Романтик, классик, старый, новый?

Он - Пушкин, и бессмертен он!

К чему же школьные оковы

Тому, кто сам себе закон?

Из стран, откуда нет возврата,

Через года он бросил мост,

И если в нем признаем брата,

Он не обидится: он - прост

И он живой. Живая шутка

Живит арапские уста,

И смех, и звон, и прибаутка

Влекут в бывалые места.

Так полон голос милой жизни,

Такою прелестью живим,

Что слышим мы в печальной тризне

Дыханье светлых именин.

1921

407. ГЕТЕ

Я не брошу метафоре:

"Ты - выдумка дикаря-патагонца",

Когда на памяти, в придворном шлафоре

По Веймару разгуливало солнце.

Лучи свои спрятало в лысину

И негромко назвалось Geheimrath'ом {*},

Но ведь из сердца не выкинуть,

Что он был лучезарным и великим братом.

Кому же и быть тайным советником,

Как не старому Вольфгангу Гете?

Спрятавшись за орешником,

На него почтительно указывают дети.

Конечно, слабость: старческий розариум,

Под семидесятилетним плащом Лизетта,

Но все настоящее в немецкой жизни

лишь комментариум,

Может быть, к одной только строке поэта.

1916

{* Тайным советником (нем.). - Ред.}

408. ЛЕРМОНТОВУ

С одной мечтой в упрямом взоре,

На Божьем свете не жилец,

Ты сам - и Демон, и Печорин,

И беглый, горестный чернец.

Ты с малых лет стоял у двери,

Твердя: "Нет, нет, я ухожу",

Стремясь и к первобытной вере,

И к романтичному ножу.

К земле и людям равнодушен,

Привязан к выбранной судьбе,

Одной тоске своей послушен,

Ты миру чужд, и мир - тебе.

Ты страсть мечтал необычайной,

Но, ах, как прост о ней рассказ!

Пленился ты Кавказа тайной,

Могилой стал тебе Кавказ.

И Божьи радости мелькнули,

Как сон, как снежная мятель...

Ты выбираешь - что? две пули

Да пошловатую дуэль.

Поклонник демонского жара,

Ты детский вызов слал Творцу.

Россия, милая Тамара,

Не верь печальному певцу.

В лазури бледной он узнает,

Что был лишь начат долгий путь.

Ведь часто и дитя кусает

Кормящую его же грудь.

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

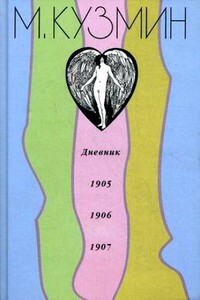

Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.