Невидимые - [39]

Книгу «Послания» поэт составил сам, как бы предъявляя читателю творческий отчет к собственному 60-летию. Отчет вынужденно не полон – кроме стихов (даже в этот том вошло лишь избранное из многих книг), Бахыт Кенжеев написал несколько романов и множество эссе. Но портрет поэта, встающий со страниц «Посланий», вполне отчетлив: яркий талант, жизнелюб, оптимист, философ, гражданин мира. Кстати, Бахыт в переводе с казахского – счастливый.

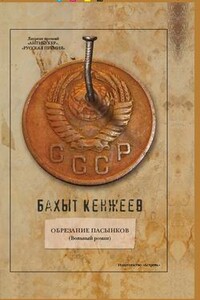

Бахыт Кенжеев – известный поэт и оригинальный прозаик. Его сочинения – всегда сочетание классической ясности и необузданного эксперимента. Лауреат премии «Антибукер», «РУССКАЯ ПРЕМИЯ».«Обрезание пасынков» – роман-загадка. Детское, «предметное» восприятие старой Москвы, тепло дома; «булгаковская» мистификация конца 30-х годов глазами подростка и поэта; эмигрантская история нашего времени, семейная тайна и… совершенно неожиданный финал, соединяющий все три части.

В книге известного популяризатора науки Петра Образцова и его однокурсника по химическому факультету МГУ, знаменитого поэта Бахыта Кенжеева повествуется о десятках самых обычных и самых необычных окружающих человека веществах – от золота до продуктов питания, от воды до ядов, от ферментов и лекарств до сланцевого газа. В конце концов сам человек – это смесь химических веществ, и уже хотя бы поэтому знание их свойств позволяет избежать множества бытовых неприятностей, о чем в книге весьма остроумно рассказывается.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Бахыт Кенжеев. Три стихотворения«Помнишь, как Пао лакомился семенами лотоса? / Вроде арахиса, только с горечью. Вроде прошлого, но без печали».Владимир Васильев. А как пели первые петухи…«На вечерней на заре выйду во поле, / Где растрепанная ветром скирда, / Как Сусанина в классической опере / Накладная, из пеньки, борода».

Всю жизнь Бахыт Кенжеев переходит в слова. Мудрец, юродивый, балагур переходит в мудрые, юродивые, изысканные стихи. Он не пишет о смерти, он живет ею. Большой поэт при рождении вместе с дыханием получает знание смерти и особый дар радоваться жизни. Поэтому его строчки так пропитаны счастьем.