«Мы жили в эпоху необычайную…» Воспоминания - [7]

Я жадно впитывала все рассказы Машеньки-прислуги, учительниц, касавшиеся обычаев этого чудесного учреждения. А потом что за мука — присутствовать при обеде сестры, который подавался ей отдельно, так как мы обедали рано; слушать ее оживленную болтовню о различных проказах детей — ее новых друзей, которых я знаю только по именам. Высшим счастьем казалось мне иметь свои, особенные от сестриных, интересы, оживленно делиться с ней ими, называть фамилии моих, только моих, подруг. Какой заманчивой казалась тогда возможность проводить вне семьи целую половину дня. Меня привлекала в школе не жажда знаний (занималась я и дома), а стремление узнать мир, находящийся за пределами маленького, начертанного судьбой кружка, называемого семьей.

Моим стремлениям удалось осуществиться лишь через год, а пока судьба все же изредка доставляла мне некоторые развлечения, вроде приезда дядюшки, который несколько лет провел в Париже и в моем воображении рисовался всегда красивым, высоким и очень умным. На самом деле он оказался маленьким, толстеньким человечком, достаточно старым для того, чтобы заподозрить в неестественности слишком черную окраску его усов и волос. Он любил поговорить, вкусно поесть, рассказать пару пикантных случаев из парижской жизни, похвастаться сходством с Мазини, потолковать о последних политических событиях и новостях, вычитанных из Revue des deux mondes. Возражений, да и вообще собеседников он не терпел и переносил лишь молчаливых слушателей. Если ему что-нибудь не нравилось: ария, спетая, по его мнению, не так, как надо, игра артиста или артистки, он громко свистел и кричал: «A bas!», что мне казалось проявлением высшего парижского шика. Через год или два отношение мое к дяде установилось настолько прочно, что я сочла возможным в сотрудничестве с сестрой посвятить ему поэму, в которой он сравнивался с одним животным, известным своей жирностью, прожорливостью и неопрятностью. Поэма начиналась так: «У нас есть дядюшка Илья, он толст и жирен, как свинья». Весьма понятно, что домашняя цензура наложила запрет на столь непочтительное произведение.

Итак, только через год я попала в школу. Что же представляло собой это учреждение, так привлекавшее меня к себе?

Школа содержалась двумя сестрами, старыми девушками, бывшими институтками. Школа помещалась в двух небольших комнатках (старшее и младшее отделение). Здесь имелся еще так называемый зал — небольшая гостиная, крайне примитивно обставленная, и комнатка, в которой жили сами учительницы. Комната эта казалась нам всем необычайно таинственной и прекрасной, верно оттого, что нас туда не впускали. Помню, что сквозь неплотно притворенную дверь можно было разглядеть угол, украшенный темными образами, и целый лес каких-то зеленых растений.

Старшая из учительниц была худой, высокой (по моим тогдашним представлениям) женщиной. В ней все было удлинено: пропорции лица, тела, конечностей. Она носила гладкую прическу с прямым пробором, черное, совершенно гладкое, обтянутое платье и белые рукавчики.

Сестра ее была маленькой горбуньей с длинными, не по туловищу, руками, маленьким желтым личиком с большим горбатым носом и тоненькой косичкой седых волос, свернутой на затылке. Она всегда носила темную пелеринку на плечах, чтобы хоть немного скрыть свой горб. Мы, дети, очень любили эту маленькую добрую женщину и целовали ее желтые морщинистые щеки. Нам не приходилось становиться для этого даже на цыпочки, так она была мала ростом.

Несмотря на странную систему преподавания, вернее, на отсутствие ее, о сестрах-учительницах у меня осталось прекрасное воспоминание. Это были добрые, хорошие женщины, очень любившие детей. Не их вина, что институт не дал им надлежащей подготовки для трудной педагогической деятельности. Большая заслуга их была в том, что дети чувствовали себя в школе совершенно свободно, обращались со всеми вопросами к учительницам, не испытывая никакого страха. Особенно оценила я это впоследствии, когда познакомилась с режимом казенной гимназии.

Учили нас в школе многим предметам: французскому, немецкому, русскому языкам, географии, арифметике, рисованию, рукоделию, закону Божию (последнему — только православных, конечно) и даже танцам. Все эти предметы преподавались только двумя учительницами, которые в течение пяти часов каждый день занимались поочередно с младшим и старшим отделением. Каждую из учениц спрашивали по каждому предмету всякий день и за каждый ответ ставили отметку. Получалось у каждой пять отметок в день плюс балл за поведение.

Раз в месяц, кроме того, нам выдавали ведомость, в которой точно обозначалось, какой ученицей — с конца или начала — вы числились. Те счастливицы, у которых в среднем было больше четырех, получали право, в отличие от прочих простых смертных, носить во время классов голубенькую кокардочку из шелковой ленты с зазубренными краями. По утрам, после молитвы, все кокардоносительницы становились перед учительницей, и она прикалывала бантики своими дрожащими руками не только к платью и переднику, но и непосредственно к плечу бедных страдалиц, которые из почтительности молчали и, только заняв свое место, скорчившись от боли, осмеливались вытащить окровавленную булавку с хорошенькой цветной головкой из собственного тела. Так искупалось умственное превосходство физическими страданиями, и справедливость торжествовала.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

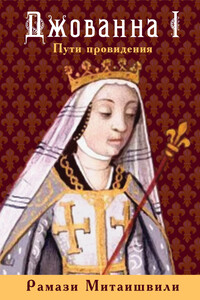

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».