«Маленький СССР» и его обитатели. Очерки социальной истории советского оккупационного сообщества в Германии 1945–1949 - [15]

Доступные нам документы дают достаточно оснований считать, что направленность «большой операции» не была до конца понята проводившими ее. Генерал-полковник М. Е. Катуков, начальник СВА федеральной земли Саксония, упрекал комендантов, что они недостаточно уяснили сущность приказа № 063. Назначая дату новой прочески, Катуков специально подчеркнул, что ее цель – вылавливание и задержание «отставших» военнослужащих, бежавших из лагерей репатриантов, граждан СССР, незаконно прибывших в Германию за трофеями135. Приказ Главнокомандующего ГСОВГ Г. К. Жукова № 063 был выполнен его подчиненными лишь частично. Потому и прогресс в отношениях с немцами вряд ли мог удовлетворить маршала.

В свое время, пережив «потрясающее ошеломление»136 после поражения, немцы признавались советским офицерам, что «не думали остаться живыми от Красной Армии, т. к. их все время пугали зверствами русских Гитлер и Геббельс»137. Некоторые готовились к смерти, «переживали панику и животный страх в связи с приближением полного разгрома Германии»138. Подобным страхам поначалу было легко противопоставить простые факты повседневного бытия. «Немцы увидели, что мы их не расстреливаем и выдаем хлеб», – так определил эти факты маршал Жуков139. Однако для начала диалога с немцами, выходящего за рамки принуждения и угроз, такие «факты» были необходимы, но недостаточны. Прошло три месяца после окончания войны, ситуация изменилась. Немцы просили навести порядок, они не хотели больше «с ужасом и трепетом смотреть на каждого появляющегося красноармейца», требовали их защитить; предупреждали и грозили: «Если Красная Армия в ближайшее время не изменит своей тактики оккупации, то пусть не удивляется командование тому, что в некоторых районах провинции возникнут группы населения и начнут действовать против Красной Армии»140. Немцы начали оценивать и сравнивать различные оккупационные режимы: «Мы были бы рады, если бы русские со своими органами самоуправления отправились к чертям, а на их место пришли бы англичане и американцы и управляли нами. Мы были бы довольны и имели бы спокойствие»141.

Это уже была большая политика!

Маршал Жуков решил усилить «особыми мерами» свою программу борьбы с грубыми нарушениями оккупационного порядка. Был подготовлен и 9 сентября 1945 года издан приказ № 00138. Увольнения в город запрещались совсем. Строевые офицеры должны были жить в казармах вместе со своими подчиненными. «Антиморалистов» (выражение документа. – Авт.), «проявляющих бесчинство», следовало взять на учет и установить за ними особый надзор142. А на партийных, комсомольских и общих собраниях – решительно «заклеймить позором всех тех, кто своими гнусными делами до сих пор наносит нам большой вред»143.

Планировалась еще одна серьезная акция по наведению порядка на территории СЗО – как по командной, так и по политической линии. Вполне возможно, что «особые меры», полная и быстрая изоляция оккупационных войск от местного населения помогли бы переломить ситуацию. С другой стороны, подобные огульные меры были чреваты массовым недовольством сотен тысяч воинов-победителей. Приказ Жукова был отменен по указанию Сталина, который получил копию документа от Смерша. Сталин счел приказ неправильным, «т. к. из-за мародерских действий отдельных военнослужащих огульно и несправедливо наказывается весь командный состав до командиров рот включительно», и вредным, так как он «не укрепляет дисциплину, а наоборот, ломает ее, дискредитируя командный состав в глазах рядовых». Опасался генералиссимус и возможной реакции союзников: «Я уже не говорю о том, что если этот приказ попадет в руки руководителей иностранных армий, они не преминут объявить Красную Армию армией мародеров»144. Об отмене приказа объявили всему офицерскому составу – до командира роты включительно, а значит, известие об отказе от «особых мер» широко разошлось по войскам. Предложенные Сталиным дополнительные методы борьбы с бесчинствами, которые он предпочел называть «мародерскими проявлениями», – агитация, суды чести и т. п., были весьма неубедительной альтернативой жуковским «особым мерам».

Однако и после отмены жуковского приказа на закрытых партийных собраниях прошли обсуждения, этим приказом вдохновленные. Политический main stream определился. Выступавшие стали подчеркивать, что «мирное население в наших войсках должно видеть культурных победителей, подающих пример»145. Бесчинства, как этого и требовал Жуков, расценивались как действия по подрыву авторитета СССР у немцев. «Что мы представляем в Германии здесь сейчас – это руки Советской власти, а эти руки должны быть чистыми, мы должны этими чистыми руками поддерживать здесь авторитет Советского государства», – внушали коммунистам на партийных собраниях»146

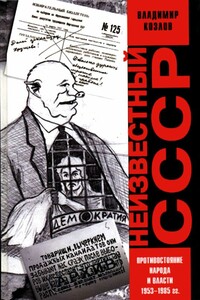

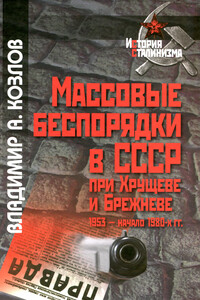

История массовых беспорядков при социализме всегда была закрытой темой. Талантливый историк В. Козлов дает описание конфликтного противостояния народа и власти во времена фальшивого «безмолвия» послесталинского общества. Приводятся малоизвестные документальные свидетельства о событиях в лагерях ГУЛАГа, о социальных и этнических конфликтах. Автором вскрыты неоднозначные причины, мотивы, программы и модели поведения участников протестных выступлений. Секретный характер событий в советское время и незавершенность работы по рассекречиванию посвященных этим событиям документов, а также данный автором исторический анализ массовых беспорядков делают это издание особенно актуальным для нашего времени, когда волна народных волнений прокатилась не только по нашей стране, но и по территориям бывших республик СССР.

Книга известного российского историка В. А. Козлова посвящена противостоянию народа и власти в эпоху «либерального коммунизма». Автор рассматривает типологию и формы массовых насильственных действий, мотивы, программы и стереотипы поведения конфликтных групп, политические и полицейские практики предотвращения или подавления массовых беспорядков. Реконструкция и анализ событий 1950-х — начала 1980-х гг. опирается на огромный массив вновь привлеченных архивных источников.Книга рассчитана на широкий круг читателей.Издание третье, исправленное и дополненное.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

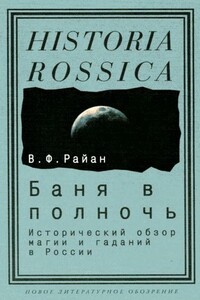

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.

Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.

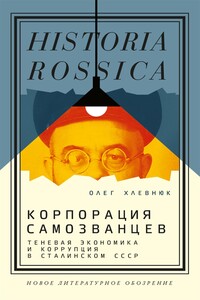

В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.