Лето на Парк-авеню - [88]

Мы сразу направились в похоронное бюро; когда умерла мама, я, по причине своего возраста, была избавлена от этого скорбного ритуала. Там было тихо, как в синагоге или библиотеке, наши туфли стучали по полу. Нас провели в выставочную комнату в задней части здания, где стояли гробы, словно в витрине мебельного магазина. На маленьких позолоченных табличках значились выразительные названия, такие как «Безмятежность», «Переход», «Парламент», и особые свойства: стеганая атласная подкладка, усиленная крышка и т. п., а также, разумеется, цена. Не могу вспомнить, на какой модели мы с Фэй остановили выбор. Я была как в тумане и запомнила только служащую с лицом, точно проросшая картошка, которая записывала информацию для погребальной церемонии. После этого – я оставалась в таком же тумане – мы увиделись с рабби.

По дороге к дому Фэй поехала кружным путем, намеренно избегая – или, может, это я так думала – того перекрестка, где погибла мама. Тишина в машине висела между нами, словно облако. Мы с Фэй никогда еще не оставались наедине, и неловкость нарастала с каждой милей. Вероятно, я могла бы сказать что-нибудь из вежливости, но посчитала, что это не стоит моих усилий.

Фэй, вероятно, считала так же.

Мне было трудно входить в дом, мало чем напоминавший тот, в котором я выросла. Воспоминания детства остались под новыми обоями Фэй – нежно-зелеными в прихожей и коридоре и с летающими заварными чайниками в кухне. Прекрасные паркетные полы, которыми гордилась мама, Фэй напрочь закрыла ворсистым ковром. На месте голубых штор, за которыми я когда-то пряталась, висели теперь лимонно-желтые, с золотыми бантиками. Вся мебель тоже была другой, кроме отцовского кресла с откидывающейся спинкой, стоявшего в гостиной перед телевизором. Подушки на кресле хранили очертания его тела и запах, напоминавший «Олд Спайс» и вяленую говядину.

Я сказала Фэй, что у меня болит голова, и ушла в свою комнату в конце коридора, переделанную теперь в малую гостиную: в углу стояла швейная машинка «Зингер», а рядом тахта, прикидывавшаяся софой. Меня там угнетало. Меня везде угнетало. Мне не хотелось быть в Янгстауне, в такой дали от всего, что имело для меня значение. На приставном столике стоял белый ретротелефон, и мне захотелось позвонить Хелен, убедиться, что она нашла план на следующую неделю, и спросить, не нужно ли ей чего. Мне также хотелось позвонить Труди. И, несмотря на все мои старания не думать о нем, мне хотелось позвонить Кристоферу. Мне было интересно, чем он занимался в этот самый момент. С кем он был? И думал ли обо мне после того дня в темной комнате?

Я легла на тахту и попыталась прогнать все мысли, но это было невозможно. Я обнаружила, что думаю об Эрике и поняла, что не готова заниматься похоронами отца. Да, я приехала, чтобы проводить его в последний путь, но, стоило мне закрыть глаза, и я видела маму. Могу поклясться, я чувствовала легкий аромат ее духов, слышала мягкий тембр ее голоса, словно она была в соседней комнате, разговаривала с отцом или по телефону. Я вспоминала, как она читала мне на ночь, когда мы лежали вдвоем под одеялом в моей постели, на одной подушке, касаясь друг друга пальцами ног. Услышав собачий лай с улицы, я вспомнила, как мама подобрала бродячего пса с пораненной лапой. Она выхаживала его, даже назвала Чарли, а потом его забрал законный хозяин, и она проплакала три недели. Я вспоминала и уйму всего другого, хотя бы случаи, когда мои подруги были чем-то заняты, и мама брала мел и чертила на подъездной дорожке классики или отрывалась от готовки и садилась на кухонный пол, играть со мной в камешки.

До меня донесся через вытяжку сдавленный стон отчаяния. Должно быть, это Фэй плакала в кухне.

На похоронах я все время думала: «Вот бы где пригодились родственники». Несмотря на знакомые лица – приятелей отца по гольф-клубу, его клиентов и коллег по литейному заводу, а также кое-кого из моих школьных подруг, к примеру, Эстер, с которой я не говорила больше года – я была одинока как никогда. Все смотрели на меня. Все меня жалели – бедную круглую сироту.

Я опустила глаза на потрепанную черную ленту у себя на платье. Рядом со мной сидела Фэй, и пока рабби говорил, я видела, как ее слезы капали на страницы молитвенника на иврите, оставляя влажные следы. Я взяла ее за руку. Я говорила себе, что тоже могу плакать. Не только по отцу, но и по маме. Однако не могла себя заставить дать волю агонии, жегшей меня изнутри. Другие несомненно считали меня сильной и стойкой, а может, бесчувственной как камень, но я никак не могла заплакать, хотя бы даже напоказ. Моя скорбь была слишком глубока, и я боялась утонуть в ней.

По настоянию Фэй мы устроили шиву[7], и к нам в дом потянулись люди, отдать дань уважения. На кухне стояла женщина, которую я никогда раньше не видела, в переднике с яблоками. Вместе с ней топтались и другие женщины из синагоги (вероятно, знакомые Фэй), готовили еду, шинковали помидоры, огурцы и лук, резали солонину, индюшиную и говяжью грудинку. Женщина в переднике накладывала ложкой заливную селедку в стеклянную миску, а другая женщина, у которой на зубах была помада, пересчитывала рогалики, трогая каждый из них, словно желая убедиться, что ей ничего не привиделось.

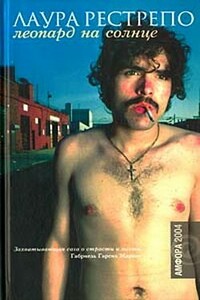

Основой захватывающего, с неожиданными поворотами, сюжета этого романа служит борьба двух мафиозных кланов в Колумбии. Однако описываемые события дают автору (и читателю) немало поводов для философских и поэтических размышлений. Помещая в колумбийском издании благодарности друзьям за помощь, оказанную ей в работе над романом, Лаура Рестрепо благодарит среди прочих «и Габо… чей гений и подавляет нас, и озаряет». Речь идет, конечно же, о Габриэле Гарсиа Маркесе.

Гилад Ацмон, саксофонист и автор пламенных политических статей, радикальный современный философ и писатель, родился и вырос в Израиле, живет и работает в Лондоне. Себя называет палестинцем, говорящим на иврите. Любимое занятие — разоблачать мифы современности. В настоящем романе-гротеске речь идет о якобы неуязвимой израильской разведке и неизбывном желании израильтян чувствовать себя преследуемыми жертвами. Ацмон делает с мифом о Мосаде то, что Пелевин сделал с советской космонавтикой в повести «Омон Ра», а карикатуры на деятелей израильской истории — от Давида Бен Гуриона до Ариэля Шарона — могут составить достойную конкуренцию графу Хрущеву и Сталину из «Голубого сала» Владимира Сорокина.

Коллекции бывают разные. Собирают старинные монеты, картины импрессионистов, пробки от шампанского, яйца Фаберже. Гектор, герой прелестного остроумного романа Давида Фонкиноса, молодого французского писателя, стремительно набирающего популярность, болен хроническим коллекционитом. Он собирал марки, картинки с изображением кораблей, запонки, термометры, заячьи ланки, этикетки от сыров, хорватские поговорки. Чтобы остановить распространение инфекции, он даже пытался покончить жизнь самоубийством. И когда Гектор уже решил, что наконец излечился, то обнаружил, что вновь коллекционирует и предмет означенной коллекции – его юная жена.

«Да или нет?» — всего три слова стояло в записке, привязанной к ноге упавшего на балкон почтового голубя, но цепочка событий, потянувшаяся за этим эпизодом, развернулась в обжигающую историю любви, пронесенной через два поколения. «Голубь и Мальчик» — новая встреча русских читателей с творчеством замечательного израильского писателя Меира Шалева, уже знакомого им по романам «В доме своем в пустыне…», «Русский роман», «Эсав».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.