Лекции - [17]

Затем говорю: тем говорю: »Теперь скажите мне… последний решающий вопрос: у кого из вас в жизни была хотя бы раз ситуация, когда ты хотел сделать гадость, но остановился, вспомнив, что Бог этого делать не велит?»Теперь скажите мне… последний решающий вопрос: у кого из вас в жизни была хотя бы раз ситуация, когда ты хотел сделать гадость, но остановился, вспомнив, что Бог этого делать не велит?»

В зале вновь тишина.

Я говорю: говорю: »Ну, вы понимаете, что это неразумное поведение? Знать, что Бог есть, знать, что он дал нам заповеди, и жить не по этим заповедям — это безумие. Какие же вы Homo Sapiens?..»Ну, вы понимаете, что это неразумное поведение? Знать, что Бог есть, знать, что он дал нам заповеди, и жить не по этим заповедям — это безумие. Какие же вы Homo Sapiens?..»

Они подумали и согласились. И после этого мы с ними уже нормально начали беседовать. Почему нормально? Потому что ведь Евангелие же начинается: «Покайтесь, чтобы приблизилось Царство Небесное». Без покаяния, без элементарного опыта смирения здесь невозможно…

Так вот… вера — это не предположение, что Бог есть. Вера — это способ моей ориентации по отношению к этому знанию: как я сам в качестве сознательного субъекта, ответственного человека, решаю, что это будет значить для меня в моей жизни…

Однако если пойдём ещё дальше, мы увидим, что Библия гораздо более глубоко понимает веру. В послании к евреям Апостол Павел говорит так: «Вера — это обличение вещей невидимых, осуществление ожидаемого…». А чего ожидает христианин? Если вера — это осуществление ожидаемого, то, что ж здесь происходит? Любой человек, который знает символ веры, знает ответ на этот вопрос: «Ожидаю воскресения мертвых и жизни в будущих веках». В опыте веры, когда я обращаюсь к Богу через мою волю (не просто через знание — через мою волю), через желание, в ответ происходит что? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Нет слепой веры. На самом деле, истинная вера всегда зряча. Бывает слепой атеизм, когда человек не видит Бога и опыт своей слепоты кладёт в основу мировоззрения…

Но вера знает свой предмет: «я знаю, в Кого уверовал»…

По большому счёту, словосочетание «научный атеизм»… я считаю, что это изобретение КВН. Потому что научное мировоззрение, научный ход мысли — это такой, который может доказать то, что он утверждает. Возникает вопрос: а атеист может доказать своё неверие? Может ли атеист предложить такой эксперимент, проведя который, он сказал бы: «Вот, Бога нет». Ну, однажды я такой эксперимент видел. В 6–ом классе, когда только первый урок химии у нас был, он почему‑то был атеистическим. И учительница что‑то такое дымящееся в пробирке болтала — было жутко интересно. А затем, торжествующе показывая пробирку с чем‑то голубым, она нам сказала: «Вот, дети, видите? Купорос выпал в осадок. А Бог в осадок не выпал, значит, Бога нет».

Ну, если же всерьёз: если не в пробирке, но возможен ли такой эксперимент, который действительно сказал бы — в течение такого‑то конечного числа шагов мы получаем конечный вывод: вся вселенная исследована, выяснено — Бога нет…

Такое невозможно. Но это означает, что атеизм является ненаучной концепцией: в своём конечном выводе или в своей изначальной посылке. Это есть некая вера в то, что Бога нет.

Что касается религиозной практики, то богословие, напротив, наука опытная. Она чётко знает, что надо делать, как надо жить, какие инструменты надо использовать для того, чтобы убедиться в бытии Бога… Вот инструмент — у тебя в груди. Вот твоё сердце. Вот заповеди. Вот покаяние: очисти своё сердце — и ты увидишь… В конце концов, опыт миллиардов людей — и христиан, и нехристиан — убеждает нас в том, что вселенная не сводится к миру бушующей материи.

Если же мы обратимся к учению собственно свято–отеческому, то самое глубокое в православном мире понимание веры высказал преподобный Исаак Сирин (VI век н. э.). Он разработал учение о двух видах знания и двух видах веры. Он говорит — первое есть вера догматическая: вера как согласие ума с церковным вероучением. Но, когда человек начинает жить по этому учению и по этим заповедям, он начинает видеть Бога… И тогда истинная вера есть созерцание — созерцающая вера. Вера, видящая свой предмет — видящая своего Творца…

Вот теперь мы можем понять, какой смысл стоит за широко известной формулой Тертуллиана. Тертуллиан — это христианский писатель III–го века в Африке. Знаменитые его слова: «Credo, quia absurdum est» (Верую, ибо абсурдно).

С этими словами много, что связано… Прежде всего, спешу вас уведомить, что Тертуллиан никогда этих слов не говорил. Это последующие средневековые писатели так резюмировали его позицию. А у Тертуллиана есть текст гораздо более глубокий.

Тертуллиан говорит так: «Сын Божий умер — верую, ибо это невозможно. Сын Марии воскрес — приемлю это, ибо это невозможно». Бог родился от земной женщины — это немыслимо и поэтому достойно веры…

Действительно, здесь никогда не скрывало Христианство, что оно строится на этих чудесных противоречиях. Скажем, начнётся через неделю крестовоздвижение — какие песнопения будут в этот день петься:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

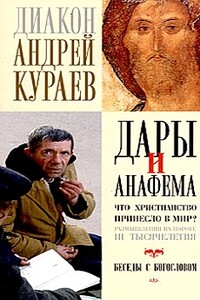

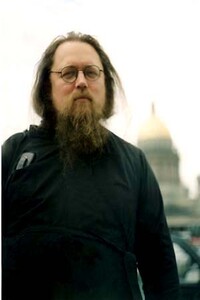

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Новая серия книг даёт возможность побеседовать с одним из самых необычных людей современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от бытовых тем — к богословию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.