Ледолом - [243]

Истинная же причина не воспользоваться отпускной крылась в нежелании увидеться с отцом. Обычно он напивался («под закус», по его выражению) и откровенно хвастался, как «гонял войну», сидя в штабе писарем. По молодости лет вначале мне нравились его байки, но постепенно до меня дошло, насколько ловко пристроился, хотя под Сталинградом ему пришлось хлебнуть солдатского лиха, когда их части пришлось драпать из-под какой-то Прохоровки, — еле ноги унёс со всеми своими бумагами, к которым был приставлен. Ещё он поминал недобрым словом «катавасию», в которую попал под Курском. Остальные же военные годы он обрисовывал не без иронии в духе повествований «Бравого солдата Швейка», а «житуху» в Австрии представлял похожей на курорт.

Я фронтовую бойню представлял совсем иной, а захваченную фашистами нашу землю, обильно политую кровью советских солдат, — мостом из трупов и развороченной техники, по которой мы шли к рейхстагу. Об этом, накачавшись «водяры»[501] с пивом, иногда откровенничал солдат Иван Сапожков и те, кто вместе с ним шли по этому жуткому мосту. Их «мемуары» правдивее. А сколько их, упоминавшихся ими, послужили ступеньками тем, кто уцелел, прорвался, дошёл до цели! Так что у меня создалась в воображении совсем другая картина войны и добытой советским воинством Великой Битвы и Великой Победы. Хотя отец и являлся участником и очевидцем этого многолетнего кровавого чудовищного по своей жестокости и количеству жертв всеобщего кошмарного Бедствия.

…Сегодня, по прошествии двух дней, которые отпьянствовал уже без меня «старый солдат» Рязанов, я решил сбегать в Челябу, навестить маму и брата — соскучился. Можно было прийти позавчера поздно вечером, после первой смены, но, чтобы не создавать матери лишних хлопот, перенёс «визит» на два дня позже, и очень удачно: сегодня днём от Николая Дементьевича я получил подписанное и заверенное печатью удостоверение[502] о присвоении мне квалификационной комиссией головного предприятия (шефствовал над нашими мастерскими, которые мы называли заводом, Челябинский тракторный завод) слесаря четвёртого разряда. Документ я намеревался показать лишь маме, зная, как иронично отнесётся к нему отец. В лучшем случае промолчит, в худшем — снасмешничает. И хотя «старый солдат» — так отец себя любил называть в последние годы, как правило, в этот праздник и Восьмого мая, — по его же словам, набирался «зело борзо» и становился непривычно словоохотливым и хлебосольным, на сей раз я не почтил его своим присутствием в качестве восхищённого слушателя.

Вообще-то я стеснялся и опасался выглядеть в его глазах нахлебником или нуждающимся в материальной помощи родителей[503] и долго колебался, пойти домой или нет. Всё же решился. Хотя даже мысль об упрёке выглядела в моём воображении оскорбительно-обидной. Но я заставил себя пойти — долг сына.

А теперь позволю себе кое-что из области предположений.

Если б заупрямился и не заставил себя, жизнь моя в последующие годы была бы иной. Уверен. Но, как говорится, в жизни нет сослагательного наклонения. Или, как любила повторять мама, знал бы где упасть, соломки подстелил бы. Впрочем, крылатое выражение здесь менее подходит. У меня был шанс, и я его…

Мне не хотелось идти домой по нескольким соображениям. Об одном я уже упомянул. Другое: за несколько лет, признаться, мне довольно поднадоели не только байки отца о своих фронтовых делах, хотя я любил читать и слушать истории о прошедшей войне. А отец, подвыпив, повторял одно и то же: как «гонял фрицаков в задницу». Бахвалился.

В конце мая мне исполняется восемнадцать. В этот день я намеревался пойти в райвоенкомат и написать заявление о желании отслужить в армии положенный срок в пограничных войсках — детская мечта (Карацупа!).

И так, конечно, призвали бы. Но хотелось самому добровольно выполнить свой воинский долг. Вот о чём я думал тогда.

Жилось в отряде всем нам напряжённо. Денег едва хватало от аванса до получки, потому что, сказать правду, поручали нашему отряду очень грязную и самую малооплачиваемую работу. Получив разряд слесаря, я надеялся хоть немного подзаработать.

Свой паспорт я не сдал в отдел кадров, получив его по месту челябинской прописки. Поэтому ишачил, как все «крепостные» (как себя называли, кто в шутку, а кто и всерьёз, коммунары). За пределы завода, как положено, ходил по увольнительным и занимал законное койко-место в общаге по липовой справке. В общем, жил (на языке отрядников) на птичьих правах. Для них я оставался «не своим», нечужаком и неблизким по взглядам и образу жизни человеком, но упирался рогами (работал) без филонства,[504] и они меня, «домашняка», в общем-то терпели.

Местные работяги, с которыми мы имели деловые отношения (приёмка и сдача деталей машин и механизмов, совместная работа на некоторых участках), называли нас «колонистами», «детдомовцами» и даже «тюремщиками», из-за чего иногда возникали конфликты. Редко. В основном между молодыми, или, как говорили в посёлке, «мо́лодежью». Действительно, многие из нас прибыли на завод не только из детдомов, но и из ДВТК (детских воспитательно-трудовых колоний), кого-то привозили из отделов милиции, из каких-то «детских комнат». Кого-то доставляли по спецпостановлениям. Словом, разнообразная публика, не пионеротряд.

Рассказы второго издания сборника, как и подготовленного к изданию первого тома трилогии «Ледолом», объединены одним центральным персонажем и хронологически продолжают повествование о его жизни, на сей раз — в тюрьме и концлагерях, куда он ввергнут по воле рабовладельческого социалистического режима. Автор правдиво и откровенно, без лакировки и подрумянки действительности блатной романтикой, повествует о трудных, порой мучительных, почти невыносимых условиях существования в неволе, о борьбе за выживание и возвращение, как ему думалось, к нормальной свободной жизни, о важности сохранения в себе положительных человеческих качеств, по сути — о воспитании характера.Второй том рассказов продолжает тему предшествующего — о скитаниях автора по советским концлагерям, о становлении и возмужании его характера, об опасностях и трудностях подневольного существования и сопротивлении персонажа силам зла и несправедливости, о его стремлении вновь обрести свободу.

Кабачек О.Л. «Топос и хронос бессознательного: новые открытия». Научно-популярное издание. Продолжение книги «Топос и хронос бессознательного: междисциплинарное исследование». Книга об искусстве и о бессознательном: одно изучается через другое. По-новому описана структура бессознательного и его феномены. Издание будет интересно психологам, психотерапевтам, психиатрам, филологам и всем, интересующимся проблемами бессознательного и художественной литературой. Автор – кандидат психологических наук, лауреат международных литературных конкурсов.

Внимание: данный сборник рецептов чуть более чем полностью насыщен оголтелым мужским шовинизмом, нетолерантностью и вредным чревоугодием.

Автор книги – врач-терапевт, родившийся в Баку и работавший в Азербайджане, Татарстане, Израиле и, наконец, в Штатах, где и трудится по сей день. Жизнь врача повседневно испытывала на прочность и требовала разрядки в виде путешествий, художественной фотографии, занятий живописью, охоты, рыбалки и пр., а все увиденное и пережитое складывалось в короткие рассказы и миниатюры о больницах, врачах и их пациентах, а также о разных городах и странах, о службе в израильской армии, о джазе, любви, кулинарии и вообще обо всем на свете.

Захватывающие, почти детективные сюжеты трех маленьких, но емких по содержанию романов до конца, до последней строчки держат читателя в напряжении. Эти романы по жанру исторические, но история, придавая повествованию некую достоверность, служит лишь фоном для искусно сплетенной интриги. Герои Лажесс — люди мужественные и обаятельные, и следить за развитием их характеров, противоречивых и не лишенных недостатков, не только любопытно, но и поучительно.

В романе автор изобразил начало нового века с его сплетением событий, смыслов, мировоззрений и с утверждением новых порядков, противных человеческой натуре. Всесильный и переменчивый океан становится частью судеб людей и олицетворяет беспощадную и в то же время живительную стихию, перед которой рассыпаются амбиции человечества, словно песчаные замки, – стихию, которая служит напоминанием о подлинной природе вещей и происхождении человека. Древние легенды непокорных племен оживают на страницах книги, и мы видим, куда ведет путь сопротивления, а куда – всеобщий страх. Вне зависимости от того, в какой стране находятся герои, каждый из них должен сделать свой собственный выбор в условиях, когда реальность искажена, а истина сокрыта, – но при этом везде они встречают людей сильных духом и готовых прийти на помощь в час нужды. Главный герой, врач и вечный искатель, дерзает побороть неизлечимую болезнь – во имя любви.

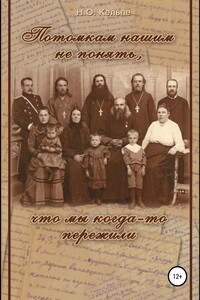

Настоящая монография представляет собой биографическое исследование двух древних родов Ярославской области – Добронравиных и Головщиковых, породнившихся в 1898 году. Старая семейная фотография начала ХХ века, бережно хранимая потомками, вызвала у автора неподдельный интерес и желание узнать о жизненном пути изображённых на ней людей. Летопись удивительных, а иногда и трагических судеб разворачивается на фоне исторических событий Ярославского края на протяжении трёх столетий. В книгу вошли многочисленные архивные и печатные материалы, воспоминания родственников, фотографии, а также родословные схемы.