Крушение - [61]

И всё же, и всё же, — думает Алькандр, возникая из сирени на другом конце дороги, какой бы чудовищно утомительной ни казалась постоянная сосредоточенность, какими бы эфемерными, летучими ни были появляющиеся образы, разве не обрывочность существования, — конечно, если разрывы в нём нами замечены, — становится доказательством вечности? Конечному существу доступна только сиюминутность; созерцать ему не дано, вот он и живёт внезапными видениями, озарениями, которые тут же гаснут в забвении. Чтобы эти озарения могли засиять на фоне бесконечной безучастности, разве не нужно разъединить полюса сознания, разве увлекаемая от разрыва к разрыву, от пробела к пробелу жизнь на бесконечно малый миг не должна сорвать тяжёлые одежды случайности?

Он уже возле своей калитки; Сенатриса под широкополой шляпой — точь-в-точь истукан — прислонилась к яблоне со шлангом в руке и ничего не замечает. Что, если вместо светлого выхода из всех пещер, вместо желанного явления Вечного города, где он мог бы жить, не терзаясь, в конце, после всех зияний, вобрав их в себя, собрав в толще остановившегося времени, в ужасающей антивечности, возникает последнее большое зияние, из которого не выбраться?

— Мон фи[40], вы меня смущаете, — говорит Сенатриса, перемешивая карты, которыми раскладывала пасьянс.

Они закончили ужинать. Алькандр отнёс на кухню остатки манных клецок. Сенатриса не променяла французский язык своих гувернанток на грубое местное наречие: она говорит «мон фи», помнит про придыхательное «аш», и отсюда до Версаля у неё единственной правильное смягчённое «эл». Языком своего детства она пользуется, обращаясь к Алькандру, когда его надо привести в чувство: своими строгими синтаксическими конструкциями, фиксированными оборотами, испытанными в тысяче романов, язык спасает Сенатрису от гибельного искушения душевной близостью.

Алькандр уже не раз просил её погадать; не то чтобы его занимали обстоятельства будущего, которые, по его представлениям, не будут отличаться от настоящих, но ему хотелось разок понаблюдать за матерью, вершащей своё таинство. Этим вечером он повторил просьбу, не особо настаивая, от нечего делать: фортепьяно было расстроено.

— Мон фи, вы меня смущаете, — сказала Сенатриса, — не знаю, есть ли у меня этот дар…

Пока она ищет колоду таро, Алькандр ставит на стол бутыль свекольного самогона, перегнанного в Ла Гарен «по старинному фамильному рецепту бывшим придворным камергером».

— Вообще-то я никогда не раскладывала карты для себя, — произносит Сенатриса с непривычной робостью в голосе.

— Скажите только, суждено ли мне стать миллионером, — отвечает Алькандр, усаживаясь на стул, — своими миллионами обещаю с вами не делиться.

Его раздражает, что она мнётся и воспринимает свои пророчества всерьёз; он всё время поддразнивает её.

На длинных пальцах морщинистая кожа, суставы сгубил артрит, зато движения у Сенатрисы уверенные — огород не изменил их изящества; в круге света под лампой она выкладывает в ряд свои вещие карты. На Алькандра она не смотрит; её отсутствующий взгляд остановился где-то за картонными прямоугольниками и наблюдает совпадение нематериальных фигур. Когда она переворачивает карты, её движения замедляются; вот она замирает с картой, приподнятой над столом.

— Ну? — говорит Алькандр.

— Алькандр, вы меня смущаете.

Такое впечатление, что этим вечером других слов она для него не найдёт. Затем внезапно со страданьем и горечью:

— Это распутство. Меня не касается, с кем вы видитесь в Париже, — она употребила более сильное слово: её научили, что это одна из привилегий аристократии. — Но я не хочу быть в это посвящена. Это неприлично.

И она припечатывает к столу карту, которую держала двумя пальцами, и уже готова смести ладонью весь расклад. Алькандр перегибается через стол, чтобы приложить губы к её пальцам и светлым локонам седых волос. Он улыбается:

— Наоборот, скажите мне всё. Ведь это в будущем. Она блондинка? Брюнетка? А грудь красивая? Я совсем ничего не знаю.

— Мон фи, — упорно твердит Сенатриса, — это неприлично.

Но карты не спутаны. Она медленно берёт следующую и переворачивает её.

— Видимо, я ошиблась, — говорит она, обращаясь к самой себе. — Наверное, эта женщина… я сама. Вы определённо меня смущаете.

Глаза поднимаются к Алькандру: в её взгляде непередаваемая глубина; Алькандру кажется, будто сквозь синеву этих глаз он видит, как распахиваются беспредельные горизонты пророческой мысли.

— Я вижу смерть и много счастья. Алькандр, шутки в сторону. Думаю, скоро мне уже нечем будет вам помочь. Кажется, я видела свой гроб.

Он отводит её к просиженному дивану и усаживает между двумя строптивыми пружинами, выпятившимися под тканью в цветочек.

— Я надеялся больше узнать о виктории, которая меня ждёт. Вы слишком серьёзно относитесь к картам.

— Ничего серьёзного в этом нет, — отвечает Сенатриса, — но смерть — это точно; меня только смущает, что сегодня я не смогла встретить её с ясным рассудком. Ревность — плохое чувство.

Алькандр изо всех сил сжимает её в объятиях, покрывает поцелуями — впервые с тех пор, как кончилось детство, — и относит в постель, где она засыпает в слезах, не раздеваясь. Всю трапезундскую ночь он просидит один перед молчащим фортепьяно, сжимая в пальцах рюмку самогона.

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

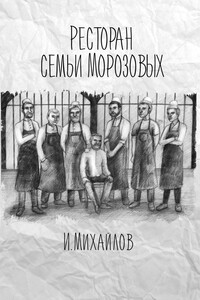

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!