Карпинский - [4]

Излагались учения Кювье и Ламарка; первое отдавало апокалипсизмом («теория катастроф»), во второй сильны начатки эволюционизма. Наконец, широко обозревались труды Лайеля, гениального натуралиста и систематика.

Как видим, Горный давал разностороннее и солидное образование; добавим сюда музыкальные репетиции и вечера (именно в эти годы у Карпинского зарождается интерес к музыке, позднее переросший в страстное увлечение), посещение театров и художественных выставок. Летом для кадетов, затруднявшихся выехать к родным, снимали дачи в Парголове: на досуге много читали, музицировали и занимались с репетитором иностранным языком. В огромном парке графа Шувалова практиковались по геодезической съемке; в последний день каникул парк иллюминировался, и практиканты устраивали гулянье с концертами и танцами для парголовской молодежи. Александр был как раз из тех кадетов, которым добираться к родным было затруднительно, — парголовские каникулы многое ему дали.

Но замкнутая среда, дисциплина, наказания (даже розгами!), строевая муштра не потворствовали ли появлению дурных наклонностей у ребят? Совсем напротив! Горный в этом смысле заведение примечательное: «Все неприглядное в нравственном отношении, как-то: заискивание, лесть, ложь, скупость, попрошайничество и вообще все гаденькие и нечестные поступки строго порицались и клеймились презрением большинства... Направление, которого держались кадеты, было поистине прекрасное», — вспоминал А.Кавадеров. В двадцатые годы нашего столетия некоторые бывшие воспитанники стали порицать старые порядки, напирая в своем недовольстве главным образом на военные устои быта. Возражая критикам, Карпинский писал: «Принято изображать этот быт в сгущенных мрачных красках. Ничего этого, в сущности, не было, и 60 лет тому назад пребывание в закрытом Институте... было более свободным, чем даже позднее в большинстве интернатов казенных и частных гимназий, не говоря уже о корпусах».

В Горном училось много поляков. В 1863 году они один за другим исчезли. Бежали. Как вскоре выяснилось, на родину, чтобы примкнуть к повстанцам. Некоторые выдвинулись в число руководителей. «Один из воспитанников, Чернявский, стоял относительно долго во главе отряда». «К полякам (как и к коллегам других национальностей) отношение было товарищеским, и думаю, что со стороны поляков оно было таким же...» — вспоминал Александр Петрович. Пережив поражение и плен, юноши отправлялись в Сибирь; многие из них нашли в себе силы вернуться к научной работе. Карпинский счел необходимым напомнить об их ученых заслугах. Они «способствовали просвещению страны; некоторые же оказали большие услуги научному изучению Сибири... такими деятелями были Чекановский и Черский». Как признается Александр Петрович, «убеждения большинства студентов были ультралиберальными». При строгостях и муштре! (Или благодаря им?)

Незадолго до обнародования крестьянской реформы корпус был преобразован в институт. Офицерский надзор упразднен, правила внутреннего распорядка ликвидированы (ложись когда хочешь, только утром на лекции не опаздывай... да и за это не очень-то взыскивали!), столовая закрыта. Вместо казенного питания назначалась стипендия в 25 рублей, «на которую. — замечает Карпинский, — скромно можно было существовать».

В один прекрасный день студенты снесли свои форменные куртки, шинели и брюки в портняжный цех и некоторое время расхаживали «кто в чем», скоро им возвратили их достояние в перешитом виде, превращенном в цивильное платье, «конечно, не изящное, но не худшее, в котором мы недавно щеголяли». Месяц назад они понятия не имели о стоимости, скажем, кровати, на которой почивали по ночам и присаживались днем, коли такая возможность представлялась. А случись, ослабнет сетка или порвется одеяло, комендант присылал плотника Никифора с мотком проволоки и катушкой ниток, и тот живо заметает, подтянет и приведет в должный вид. Теперь студентов вызвали в канцелярию и заставили расписаться под длинным списком предметов, выдаваемых во временное пользование с полной ответственностью за сохранность. Кровать, тюфяк, подушка, простыня...

Свобода, оказывается, сопряжена с разного рода сложностями и большими формальностями...

Все же — и как можно в том усомниться — они радовались ей, усматривая «одним из главных преимуществ нового строя, — с улыбкой припоминал Карпинский, — освобождение от форменной одежды, избавлявшей от внешнего уличного офицерского и полицейского наблюдения». Прежде-то как бывало? Стоило кадетам переступить порог ресторана, как тут же являлся городовой и козырял с извинениями: «Господа, я удивлен, видя вас в таком месте...» А теперь? «Двери всевозможных ресторанов и различных увеселительных заведений оказались широко раскрыты, и большинство в этом отношении свободу использовало».

Александр и сам, как можно судить, вовсе не был чужд развлечений; правда, они у него носили не узко, так сказать, утилитарный характер. «Любовь к музыке вызывала и посещение трактиров с большими хорошими органами. Особенно для этой цели посещался трактир «Палермо» на Большой Итальянской против Пассажа, где, между прочим, орган исполнял марш из «Тангейзера» Вагнера, оперы которого еще не ставились в Петербурге. На расписании органных валов значилось, что это марш из оперы «Еловые домики»... Более взрослые любители не одной музыки охотнее посещали трактир «Лейпциг» на Офицерской, откуда при очень пошатнувшейся дисциплине возвращались поздно, а иногда и с повышенным настроением и пониженным сознанием. Небольшая часть увлекалась картами и в «занимательных» комнатах проводила за игрой часть ночи... Я предпочитал два дня не обедать, чтобы раз на галерее прослушать оперу». Питаться вообще теперь, после всех перемен, приходилось «или холодной едой с чаем, или в кухмистерских... или даже в так называемых греческих кухмистерских, очень дешевых, но не всегда доброкачественных». Однако, если и выпадало «иногда голодать, то по недостатку расчетливости или по иным случайным причинам». Четвертная в месяц свалилась на молодых людей, совершенно не подготовленных к самостоятельному ведению хозяйства; экономику горных работ им читали, а экономику холостяцкой жизни, разумеется, нет...

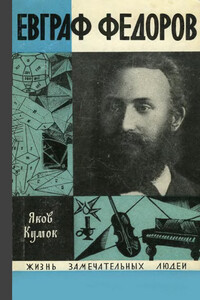

Имя гениального русского ученого-кристаллографа, геометра, минералога, петрографа Евграфа Степановича Федорова (1853–1919) пользуется всемирным признанием. Академик В. И. Вернадский ставил Е. С. Федорова в один ряд с Д. И. Менделеевым и И. П. Павловым. Перед вами биография этого замечательного ученого.

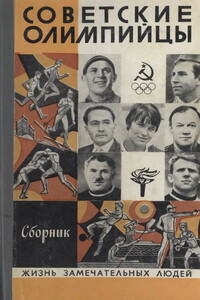

Книга рассказывает о жизни и деятельности выдающихся советских спортсменов Арсена Мекокишвили, Федора Терентьева, Всеволода Боброва, Владимира Куца, Махмуда Умарова, Валерия Попенченко, Юлии Рябчинской. Выход сборника приурочен к началу Олимпийских игр в Москве.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.