Кант: биография - [60]

Высокочтимый господин магистр,

я не ставлю Вам в вину того, что Вы являетесь моим соперником и пребываете неделями в обществе Вашего нового друга, тогда как он, как мираж, но более как ловкий лазутчик, пару раз лишь на короткое время показался передо мной. Обиду эту я Вам прощу, Вашему другу, однако, я не намерен прощать того, что он сам осмелился ввести Вас в интимность моего дела. Если в этой ситуации Вы являетесь Сократом и если поэтому Ваш друг хочет быть Алкивиадом, то Вам, как известно, для уроков мудрости необходим голос гения. И эта роль вполне подобает мне[467].

Далее в письме Гаман пытался убедить Беренса и Канта, что всякая последовательная философия должна вести к христианской вере, обращаясь в этом за поддержкой к Юму. Философия может привести только к скептицизму, а скептицизм ведет к вере. Разум был дан нам не для того, чтобы сделать нас «мудрыми», а чтобы мы осознали нашу «глупость и невежество» во всех вопросах. Юм утверждал, что мы не можем «съесть яйцо или выпить стакан воды» в отсутствие веры. Поэтому философия ведет к фидеизму.

Гаман употребляет здесь немецкое слово Glaube, а Glaube означает одновременно belief («вера» в смысле убежденности) и faith («вера» в религиозном смысле)[468]. Изобретательно (или извращенно) играя на этой двусмысленности, Гаман задает вопрос: «Если Юму для еды и питья нужна вера, тогда почему он отвергает свой собственный принцип, рассуждая о более возвышенных вещах, чем данные нам в ощущениях еда и питье?»[469] Позже он сказал, что был «полон Юма», когда это писал, и что именно Юм ему это показал. Это упоминание Юма с фидеистическим заключением было также прямой атакой на Канта, лекции которого как раз в то время получили от Юма новый импульс, но в совершенно ином направлении.

После этого эпизода Гаман издал в 1759 году работу, озаглавленную «Сократические достопримечательности»[470]. В ней он, помимо прочего, стремился показать, что Беренс и Кант, как и все их современники, ошибались, пытаясь дать рациональное обоснование опыту. Возвращаясь заново к аргументам из своего письма, он утверждал, что опыт подразумевает веру уже на самом базовом его уровне. «Наше собственное существование и существование всех вещей вне нас должно быть предметом веры, и его нельзя определить как-либо иначе», – утверждал он, и поскольку «существуют доказательства истины, имеющие столь же малую ценность, как и применение, на которое годны сами эти истины, то в самом деле можно верить в доказательство некоторого утверждения, не одобряя само это утверждение»[471].

Гаман считал, что любое последовательное прочтение Юма приводит к тому, чтобы рассматривать его философию как защиту фидеизма[472]. Такая позиция небезосновательна. Юм считал, например, что «чудеса не только входили вначале в состав христианской религии», но «и теперь ни один разумный человек не может верить в последнюю без помощи чуда. Один разум недостаточен для того, чтобы убедить нас в истинности христианской религии, и всякий, кого побуждает к признанию ее вера, переживает в себе самом непрерывное чудо…»[473] Кажется, это хорошо суммирует то, о чем иногда говорилось как о «фидеизме Юма». Юм может рассматриваться – и действительно рассматривался – как принимающий ту точку зрения, что религиозные убеждения нельзя рационально оправдать и именно поэтому они требуют чего-то наподобие «прыжка веры». Таким образом, его критику рационалистической теологии можно считать чисто ортодоксальным протестантским учением. Юм сам спровоцировал такую реакцию, когда отметил:

Такой способ рассуждения тем более нравится мне, что он, как я думаю, может способствовать опровержению тех опасных друзей или тайных врагов христианской религии,

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

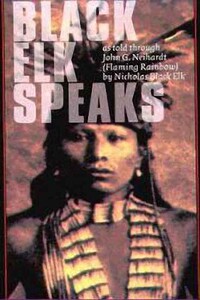

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».