Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [80]

Как уже упоминалось, Яэль Зерубавель исследует обращение к такому «горячему воспоминанию» в культуре позднего ишува. До создания государства «символический мост» («symbolic bridge») [Zerubavel 2005: 116] к героическому библейскому прошлому служил консолидации национального сознания и позволял поселенцам в Палестине конструировать исторический нарратив своего народа: «Это был настоящий вызов, с которым сионистская национальная память […] столкнулась в попытке нащупать преемственность между древним национальным прошлым земли Израиля и его возрождением после двухтысячелетнего разрыва» [Ibid]. Избирательность актуализированных воспоминаний – «селективный аспект национальной памяти» [Ibid] – сплавлялась с пространством (Зерубавель следует концепции памяти Мориса Хальбвакса), сообщая ему мифическую способность сопрягать далекое.

Впрочем, литературные стратегии еврейского инакомыслия не исчерпывались восприятием религиозной (у)топики Израиля. Они непрестанно воспроизводят определенные пространственные структуры и отношения – плотную сеть коннотаций, создающую хронотопы противостояния. Декларируемые в текстах культурные и этические ценности семантизируются при помощи пространственных иносказаний. При этом конституируются следующие семантические пространства:

– пространства кары и изоляции: такие закрытые и охраняемые пространства, как психиатрическая больница, тюрьма, следственный изолятор, лагерь, а также государственные ведомства, например ОВИР. Местом изоляции и надзора становится и архив, пришедший на смену библиотеке как открытому публичному пространству памяти; структурное соответствие «ссылки» еврейских книг и рукописей в архивы – это аресты и последующая изоляция самих евреев.

– воображаемые пространства: это пространства безумия, фантазии и сновидений, которые часто мыслятся как своего рода параллельные миры, прибежище для угнетенных. В таких пространствах возникают образы еврейских святынь, земли Палестины, навсегда оставшихся в детстве штетлов, ушедших эпох еврейской истории и опыт оккультного, каббалистического познания мира. «Сама она не хотела ни в Париж, ни в Лондон, а только в Иерусалим. Один звук этого имени казался ей волшебным. Для нее это был не город, где пьют кофе и покупают мыло, а некоторая таинственная обитель, специально для духовных потрясений. Туда вела извилистая тропа, по древним, каменистым горам Иудейским; […] и вдруг на одном из поворотов в открывавшемся проеме вставал Иерусалим, мистический город в поднебесье» (из рассказа Юлии Шмуклер «Уходим из России») [Шмуклер 1975: 48].

– пространства вытеснения, стирания и переписывания: здесь образ палимпсеста с его многослойностью становится всеобъемлющей структурной метафорой коллективной амнезии, спровоцированной властью или самими евреями. Устойчивые мотивы – использование синагог не по назначению (в качестве хлебозаводов, складов или конюшен)275 или еврейских надгробий в качестве стройматериалов. Когда надгробия переносят в другое место, например на нееврейское кладбище, мы наблюдаем практику переписывания с наглядной буквальностью: сбитые еврейские имена и цитаты из Торы заменяются на другие, то есть изымаются из своей синтагматики и встраиваются в другой культурно-идеологический контекст.

Показательно в этом смысле апокалиптическое видение психиатра Эммануила Кардина из романа «Лестница Иакова»: Кардин видит, как великие произведения искусства и древнееврейские рукописи распадаются и растворяются в воздухе. Его пациент Плавинский, выступающий в романе духовным наставником Кардина, упоминает Стикс – реку забвения – и предрекает, что память «сотрут, как фрески Шагала со стен бывшего еврейского театра на Малой Бронной, как имена Кандинского, Татлина. Останется вот – светящееся табло – вершина урбанистической мысли…» [Баух 2001: 199]. Пустое светящееся табло – городская метафора культурного истребления. Каббалистическому соединению имен, отвращающему темные силы, противостоит, объясняет Плавинский, «стирание имен» [Там же] – дело рук сатаны.

Однако главным объектом переписывания и забвения становится сам человек: у Ефрема Бауха это, среди прочих, духовный конвертит Борис Пастернак; у Давида Шраера-Петрова – евреи, принявшие в ходе ассимиляции русские и украинские имена, и народ караимов, из страха отрицающий свое иудейство. Тема сохранившихся следов, полускрытых в палимпсесте, этих покрытых новыми надписями и все-таки отчасти уцелевших слоев прошлого, смыкается с темой криптоеврейства, мимикрии и подполья (позже это откликнулось в постсоветских рассказах Давида Шраера-Петрова «Мимикрия», 1996, и «Белые овцы на зеленом склоне горы», 2005)276. Однако в глобальном смысле вся история ассимиляции евреев диаспоры осмысляется как процесс «стирания имен».

Часто местом вытесненной или потаенной еврейской культуры выступает советская периферия – некогда покинутое героем местечко или удаленные от центра власти Литва и Средняя Азия. Так как на окраинах еврейская культура кое-где еще сохраняется, периферийное нередко становится местом порождения смыслов, живой устной памяти и предания. Окраина империи тем самым – в духе лотмановской семиосферы – семиотически заряжается и противопоставляется знаковой пустоте центра. Так, Эммануил Кардин едет в родной городок, чтобы получить откровение, в буквальном смысле вернуться к собственным корням. В романе Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли» рассказчик посещает литовский город Тракай, где еще живут караимы. Выросший в Узбекистане Эли Люксембург изображает в «Десятом голоде» среднеазиатское еврейство Бухары. В «Присказке» Давида Маркиша казахстанская ссылка в итоге оказывается альтернативой Палестине, своеобразной заменой территории свободы, местом вызревания сионистских идей и преддверием алии. Похожую замещающую функцию выполняют, однако, и «оазисы» еврейской веры и протеста в крупных городах, эти редкие топосы еврейской публичной сферы, например, московская синагога на улице Архипова. Напротив, квартиры – традиционное место собраний еврейских (и нееврейских) интеллектуалов – выступают пространствами вытесненного, тайного еврейства.

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

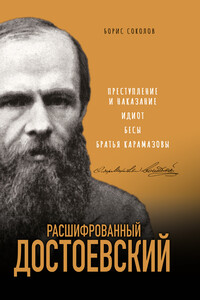

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.