Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [7]

Помимо всего этого, еврейские литературы, как уже было упомянуто, несут в себе воспоминание о Торе и ее экзегетике, воспоминание иногда бунтарское и отрицающее. Сформулированное Даном Мироном «двуединство секуляризации сакрального и сакрализации секулярного», вопрошающее обращение к истокам и неустанное измерение расстояния между эпохами по сей день являются мощным импульсом для создания этих литератур.

Культурно-семиотический контекст

Ренессанс иудаизма в позднесоветское время, с одной стороны, ознаменовался появлением еврейской культуры андеграунда, а с другой – отразил во многом мифологическую, (суб)религиозную парадигму мышления, которая структурировала и саму официальную советскую культуру, наполняла ее жизнью. Так литература исхода оказалась инвективой и в то же время структурным и идеологическим отражением соцреалистической доктрины. Я рассматриваю неофициальную или появившуюся уже в эмиграции прозу исхода, вдохновленную идеями нового сионизма, как символическое проявление того дуализма, который Юрий Лотман и Борис Успенский считали характерным для истории русской культуры в целом: «…новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего» [Лотман/Успенский 1977]. «Регенерация архаических форм» [Там же], из которых советская власть и культура соцреалистического канона черпали свой идеологический потенциал, была напрямую унаследована проникнутой духом коллективного спиритуализма еврейской протестной литературой. В обращении новых евреев с иудаизмом заново открывается механизм мифологического кодирования исторических событий, постулированный культурной семиотикой и активирующийся во время переворотов и смен мировоззренческих эпох [Лотман/Успенский 2004]. Еврейское движение зарядило политическую современность символикой библейского предания, обращаясь и к легендарным пластам прошлого, и к далеким географическим пространствам. Этот «захват» прошлого оказался в состоянии создать альтернативную идентичность немалого сообщества, не покидая магического круга русско-советских мифов. Так в очередной раз реализовалась модель (в данном случае синхронной) «двойной культуры», сформулированная Лотманом и Успенским в 1977 году и пересмотренная сравнительно недавно22: «Двойная культура как структурная величина – это ансамбль дуально-бинарных кодов социального поведения, текстуальных и иконических практик, а также различных типов знака. Структуры, определяемые цензурой и контрцензурой, осмысляются через оппозиции официального/неофициального, открыто-диалогического/закрыто-монологического, иерархического/антииерархического» [Lachmann 2012: 114].

Евгений Добренко рассматривает советский культурный дискурс как «метафору власти» и интерпретирует понятие мифа со ссылкой на Ролана Барта, Эрнста Кассирера и Юрия Лотмана применительно к коммунистическому канону искусства (вслед за Андреем Синявским) как метафорическое превращение или даже извращение языка. Манипуляция языком служила власти для моделирования и эстетической легитимации действительности [Добренко 1993б: 31–39]. Подмена реальности знаками как политический инструмент проникнута исторической телеологией, придающей художественным образам канона символический, абстрактный и гиперболический характер. В соцреализме безграничной оказывается как сила положительного героя, «простого человека», так и сила того, кто ей противится: «…соцреалистическое искусство […] превращается в иконографию идеологических форм, в чистую натурализацию знаков языка власти» [Там же: 42]. Владимир Паперный в конце 1970‐х в свою очередь так определяет основную семиотическую направленность советской тоталитарной культуры – «Культуры Два»: она «мифологически отождествляет обозначающее и обозначаемое» [Паперный 1996: 283]. Из этого Паперный выводит основное качество Культуры Два: «изображение и его оригинал – это одно и то же, поэтому искажение изображения таит в себе угрозу существованию оригинала» [Там же]23. Я рассматриваю обращение к иудаизму, понимаемое как уход и возвращение; поиск себя в «первоистоках» еврейской Библии24 и, наконец, утопические, часто мистически-религиозные представления о Земле обетованной в текстах еврейских интеллектуалов-нонконформистов, через призму соцреалистического мифотворчества. Стремление к сакрализации еврейской истории, выведение ее, а вместе с ней и еврейской топографии из исторического контекста нередко свидетельствуют об их нежеланном родстве с парарелигиозными символами, которыми была пронизана советская культура25.

Исследования массовой эстетики и канонической культуры коммунизма, появившиеся в последние три-четыре десятилетия как в России, так и на Западе, ознаменовали (де)конструктивистский и перформативный поворот в советологии и русистике. Добренко, видящий в тоталитарных культурах симбиоз «превращенного религиозного сознания» [Добренко 1993б: 58] с коллективной мифологией, стремится вскрыть практики сигнификации режима и тем самым философемы, с помощью которых создавалась «вторая реальность» советского быта26. К толкованию советской культуры как оригинального эстетического продукта, тотального произведения искусства (

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.

Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

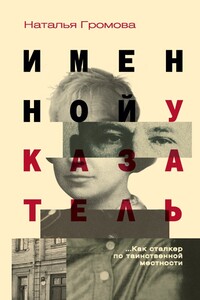

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.