Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [105]

Где она, Большая Синагога? Где оно, кладбище, на котором покоится прах Гаона? Где они – Лейзеры, Хавы, Рахмиэли, Шимшоны, Мотэле, где они, девочки и мальчики со звучными царскими именами – Юдифь и Руфь, Соломон и Давид? Кругом только снег, только снег, только снег [Там же: 166].

Трижды использованное в последней фразе слово «снег», определяющее облик послевоенного Вильнюса, вызывает уже знакомую метафору амнезии: «Советская неволя превзошла египетскую […] ибо нет страшней неволи, чем беспамятство и забвение!» [Там же: 167]. Как эта аллюзия, так и слегка ироническое сравнение эмигрантов с Маккавеями328 – эхо русско-еврейского нонконформизма, тянущегося от советского литературного подполья и эмиграции к постсоветским 1990-м. Ту же генеалогию выказывает и весь коммеморативный характер текста. Символично описание гегемонных культурных практик, применяемых советскими властями к еврейскому наследию: утилизации, перекодировки или приведения в запустение. В ешивах, «где над разгадкой тайны мироздания и предназначения Человека столетиями бились юные маймониды, разместились советские учреждения, занимавшиеся сбором […] утильсырья» [Там же: 167]; в бывших еврейских школах «безликие» [Там же] чиновники выдают советские паспорта и проверяют благонадежность граждан; в конфискованных большевиками еврейских типографиях печатаются сочинения Сталина и партийные газеты. (В последнем примере метафора культурного переписывания становится пространственной метонимией.) Еврейские же тексты скоро превращаются в тропы уже человеческих жертв антисемитского режима: в «страшном» [Там же: 168] 1953 году люди выносили

…из еврейских домов, как покойников, […] еврейские книги.

Наспех, в сумерках, на пустыре недалеко от Лукишкской тюрьмы наши насмерть перепуганные соседи сжигали все еврейское, начиная от невинного, прекраснодушного Мапу и кончая хмурым и суровым Давидом Бергельсоном.

Шестнадцать томов дореволюционной еврейской энциклопедии уносили в ночь, как шестнадцать гробиков [Там же: 168–169].

Сближение в цитате горящего письма и людей напоминает о массовых сожжениях шоа и поэтому о сходстве двух антисемитских диктатур. Здесь очевидна подвижная метафорика уничтожения, последовательно стирающая референциальные границы: заменимость смысловых составляющих в парах «сожжение/смерть» – «книги/евреи» нивелирует разницу между биологическим и культурным, рождая картину глобального истребления.

Увеличенная до объема текста «инвентаризация» топографической еврейской памяти заново актуализирует такие фигуры, как остатки и следы. Это, например, уцелевший еврейский сиротский дом, приютивший выживших детей, не закрытая пока еврейская школа и «обреченный на скорую гибель» [Там же: 167] еврейский музей, размещенный, что характерно, в бывшей тюрьме, устроенной немцами на территории гетто. Используя тот же прием переноса значения «человек – предмет», рассказчик сравнивает директора музея Гудковича и его немногочисленных сотрудников с последними уцелевшими экспонатами. Евреи по метонимии превращаются сами в музеефицированную – запыленную, мертвую – память о еврействе через общую семантику пережитков и гибели.

Несколько раз в рассказе распространяется на людей семантика культурного палимпсеста. Обрусение вернувшейся в Вильнюс молодежи, в том числе и самого героя, забывшей идиш и плохо знакомой с еврейской культурой, выступает смягченным вариантом коммунистических практик истребления и переписывания:

Почти обрусевшие, говорившие на изуродованном чужбиной идише, выброшенные смерчем войны в иные пределы, где в слове «жид» умещались все познания о нашем народе, мы, его молодая, озябшая, изголодавшаяся поросль, бегали на еврейские литературные вечера, устраиваемые в послевоенном Вильно [Там же: 168].

Этот параллелизм еще усиливается благодаря типичной для Кановича почти избыточной иносказательности – сожженные евреями книги, Ерушалаим де Лита и «я» рассказчика сливаются в единый объект символического сожжения329: «Тогда я еще не осознавал до конца, что горела не бумага, а город моих снов – Ерушалаим де Лита, и что я сам был не более чем головешка, в лучшем случае – тлеющий уголек» [Там же: 169].

Опираясь на концепцию постпамяти Марианны Хирш, Уйям Блэкер исследует городские пространства посткоммунистической Европы как места в высшей степени культурно медиализированного и вместе с тем проникнутого эмпатией и ностальгией доступа к прошлому. Вильнюс, Львов, Варшава, Краков становятся местами паломничества к «воспоминаниям», закрепленным в мемуарах, книгах по истории, йизкер бихер или запечатленным на фотографиях. Таким образом, они превращаются в места национальной памяти в понимании Пьера Нора, lieux de mémoire. Акции «оживления» памяти места и его нового, постмемориального присвоения компенсируют наступившую вследствие исторических потрясений пустоту и «мертвенность» («emptiness, as well as deadness») [Blacker 2013: 174–175] и работают с неизжитыми табу и травмами. «Программа мнемонической чистки» («programs of mnemonic cleansing») [Ibid], которой эти города подверглись при коммунизме, превратила их в пространства-палимпсесты. Блэкер упоминает о том, что в советское время синагоги использовались в качестве спортивных залов и складов, а также о замене немецких имен, вывесок и памятников на польские в городах послевоенной Западной Польши. Литературы Восточной Европы тоже участвуют в постмемориальном переизобретении утраченного, моделируя города как многослойную историческую структуру, – таковы произведения Бориса Чичибабина, Юрия Буйды, Стефана Хвина или Юрия Андруховича: «В украинской, польской и русской литературах города предстают наслоениями текста как в метафорическом, так и в буквальном смысле. […] на наших глазах авторы создают постпамять о людях путем воображаемого присвоения текстуальных, топографических и материальных следов, оставленных теми другими» [Ibid: 180–181].

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

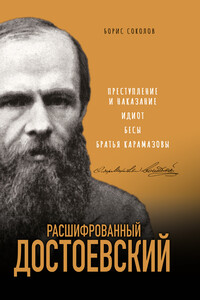

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.