Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [103]

Он, кажется, снился мне еще в колыбели – задолго до того, как я впервые увидел его наяву; задолго до того, как в сорок пятом он принял меня в свои кровоточащие, задымленные войной объятья; задолго, как в нем вырос могильный холмик […] под ним нашла (нашла ли?) успокоение моя мама [Канович 2002: 157].

Топография города вбирает целый ряд поэтических топосов идишского еврейства. Основным приемом поэтизации служит отождествление бедности, труда и быта евреев в межвоенный период со священными атрибутами еврейской религиозности и библейского прошлого народа Израиля. Каждый булыжник виленских мостовых подобен «обломку Моисеевой скрижали»; рыночные «…торговцы напоминали древних пророков: на ветру развевались их седые космы; глаза горели», а выкрики звучали подобно псалмам; уличная детвора носила царские имена: Юдифь, Руфь, Соломон, Давид; а «от картофельной бабки пахло […] жертвенниками, разложенными на вершинах Иудейских гор» [Там же: 157–158]. Такое сближение противоположных регистров – земного и священного – отсылает к практике сакрализации бедности у евреев местечек и к святости простой, благочестивой жизни. В культуре, приведшей к расцвету хасидизма, разные уровни жизни меняются местами, божественное проявляет себя в малом.

Освящены и еврейские страдания – мотив, отсылающий к опыту изгнания и описывающий жизнь евреев диаспоры в категориях ожидания, надежды и смирения: «Мне снились его улицы и переулки, узенькие, как веревки, на которых веками сушилось еврейское белье – не просыхающее от пролитых слез, засиненное синькой несбывшихся надежд» [Там же: 157]. И это тоже помещает Вильно в контекст коллективного мифа и запечатленных в Торе нарративов о судьбе избранного народа и завета памяти. Так исконные надежды на искупление формируют «образ Города городов, еврейского острова в бурном океане ненависти и чужести» [Там же: 159].

Лирическую прозу Кановича с ее мотивной структурой, ритмом, лексико-синтаксическими повторами, страстной субъективностью и патетическим метафоризмом пронизывает горькое благоговение перед ушедшими евреями Восточной Европы в эпоху посткатастрофы. Картины детства неразрывны в образе Вильно со скорбью настоящего, а сам город предстает одновременно живым и непомерно далеким, замкнутым в своей мифической целостности, – и все же особенно хрупким, как будто предчувствующим катастрофу. Шоа предвосхищается на уровне поэтики и стилистики, и тем не менее беспрецедентность будущей катастрофы не находит места в Вильно – и в религиозной традиции страданий и изгойства евреев. В этом смысле значима оппозиция «правда – ложь», варьируемая в тексте. Рассказчик не осмеливается поведать умершим евреям, которые внезапно стали тогдашними, евреями прошлого, правду об уничтожении:

Я не могу сказать ей, моей бабушке, Боговой невесте, правду о Большой Синагоге. Я не могу сказать об этом ни одному из более чем двухсот тысяч евреев, погибших во Второй мировой войне в Литве, – ни младенцу, заживо брошенному в яму; ни старику, бормотавшему не то в огне, не то под огнем затверженное с детства «Шма, Исраэль». Мертвые, как и живые, не верят в правду, не оставляющую им надежды [Там же: 160].

Так рассказ о тотальном истреблении оказывается возможным лишь в сфере экстрадиегезиса, на уровне литературной коммуникации с читателем – и на уровне поэтики, как будет показано далее.

Рождаясь из «баек» обитателей штетла, образ Вильно помещается в воображаемую рамку и так становится элементом традиционной еврейской майсе. Майсе, идишская история или сказка, восходящая к еврейскому фольклору и соотносимая у Кановича с пасхальной агадой, по традиции привносит в бедняцкий быт надежду и облегчение тягот. Вместе с тем майсе, полунебылица, означает еще и ложь, чудесную и незабываемую неправду: в рассказе это маркер печальной иронии по поводу ирреальности еврейской жизни прошлого. Слова, ниже выделенные курсивом, передают семантику вымышленного, подчеркивают художественную природу хронотопа и укорененность его в устной традиции идишского еврейства:

…сновидения (здесь и далее курсив мой. – К. С.) о нем, об этом удивительном и недосягаемом для меня городе, навевались бесконечными томительными рассказами домочадцев – бабушки и дедушки, дядьев и теток, никогда и никуда не выезжавших за пределы нашего местечка, но знавших обо всем на свете не меньше, чем сам Господь Бог, – вымыслами наших многочисленных соседей, словоохотливых и скорых на выдумку (выдумками мои земляки день-деньской вышивали серую холстину жизни), голодных странников, забредавших к нам на берега Вилии и щедро расплачивавшихся за ночлег и пищу всякими байками («майсес»).

Их неспешные повествования, их долгие, растягивавшиеся до рассвета истории будоражили воображение, как пасхальная Агада. Господи, Господи, сколько хмеля было в том прекрасном, в том незабываемом вранье, в той ошеломляющей, благодатной полуправде! [Там же: 158]

Ирония приведенного пассажа заключена в том, что творцы этих майсе, бедные местечковые евреи из детства героя, для автора и читателя сами (полу)вымышлены и символизируют

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

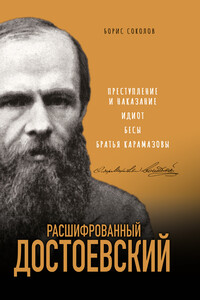

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.