Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [104]

профессии326, а также молитвы, вкусы, местечковые слухи, само звучание идиша, Канович вместе с тем отсылает к фольклоризированным, стереотипным еврейским топосам – и тем самым ставит под сомнение достоверность излагаемых фактов. Повествовательная «техника матрешки», заключающая действие в двойную рамку, – много раз опробованный в литературе метанарративный прием – передает онтологическую ненадежность описываемых событий, о чем говорит и заглавный мотив мечты и сновидения: «Сон об исчезнувшем Иерусалиме».

Как и «Родословная» Меттера, рассказ Кановича ностальгически изобилует еврейскими реалиями и обозначениями. И точно так же диалектика одновременной соположности и внеположности повествования по отношению к традиции проявляется в том, как используются идишские лексемы и еврейские понятия. Без русского перевода (и в кириллице) часто цитируются идишские слова и выражения, означающие известные реалии (например, еду: «Кугл! Хейсе бейгелех! Фрише фиш!» [Там же: 157]), в других случаях они переводятся или перефразируются (например: «Гот из а татэ. Бог – наш отец, – наплывало откуда-то благое утешение» [Там же: 163]). Если, однако, наименование Вильно «Ерушалаим де Лита», первые слова молитвы «Шма, Исраэль!» или понятие «арон койдеш» остаются без комментария и перевода [Там же: 160–162], то не менее распространенное понятие «литвак» поясняется при помощи парафраза [Там же: 159]. В непоследовательности перевода проявляется двойственность позиции рассказчика: он, с одной стороны, выполняет роль бикультурного комментатора, а с другой – подчас отказывает читателю в акте посредничества или же предоставляет ему самому пополнить свои знания о еврействе: техника перформативного напоминания о былом двуязычии евреев Восточной Европы327.

Когда наступает Катастрофа, ожидание прихода мессии и молитвы евреев в виленской Большой синагоге оборачиваются миражом, неправдой: синагогу стирают с лица земли. Статичный образ мифологизированного Вильно, как бы подвешенного в вечном прошлом коллективной мечты, исчезает с началом войны, сменяясь линейным движением поезда, уносящего героя вместе с матерью в эвакуацию, в Казахстан. Если до сих пор в рассказе преобладали еврейские топосы из литературы и фольклора, то теперь перед нами автобиографическое письмо, отсылающее к личным воспоминаниям, которые питаются картинами (после) разрушения. Интересно, что момент рокового исторического поворота сопровождается сменой символики: интенсивная топика еврейства уступает место мотиву русской вьюги – символа забвения. Вьюга, которая в русской культурной памяти ассоциируется с бескрайностью и непреодолимостью пространства и русской, а затем и советской историей, поглощает, заметает и переписывает культурные знаки еврейского Ерушалаима де Лита, накладывая поверх новый слой палимпсеста: «…вьюга на полустанке заметала не только дорогу назад, в Ерушалаим де Лита, но и сам Ерушалаим де Лита; она укутывала в саван его черепичные крыши» [Канович 2002: 162]. Вьюга – это не только «море забвения» [Там же: 163], но и прозрачная метонимия политики насилия: «…кто мог подумать, что вьюга – русская, немецкая, литовская – окажется сильней самого Господа?!» [Там же].

Иначе связанную с фигурой палимпсеста тему криптоеврейства вводит образ Арона Гринблата, набожного, образованного еврея из Вильно, который в казахской степи тайком обучает детей беженцев еврейским грамоте и традициям; председатель колхоза простодушно принимает ермолку Гринблата за казахскую тюбетейку. Вместе с мотивом еврейской мимикрии (подробнее см. «Евреи-переводчики: литературная мимикрия», с. 104) возвращается и тема культурного сокрытия и наслоения: в качестве общей семы она связывает метафору вьюги, мотив марранизма и, уже в финале, картину оккупации Вильно советскими войсками. Рассказывая детям о своем городе с его еврейской культурой, Арон Гринблат сам становится тропом исчезающей исторической памяти: символична его внезапная смерть вдали от родины и тот факт, что над его могилой нельзя и некому прочесть еврейскую поминальную молитву кадиш.

Когда в феврале 1945 года рассказчик возвращается домой, разоренный, изуродованный, «чужой» Вильно представляет трагический контраст с прежним сказочным оазисом еврейской жизни. Повторное перечисление памятников, зданий и имен, отсылающее к началу текста, – поэтический поминальный жест, переводящий ритуал (кадиш) в лирику и превращающий повествование в символический инструмент памяти о мертвых. Отзвуки поминальной молитвы или причитания слышны в повторении риторических вопросов:

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

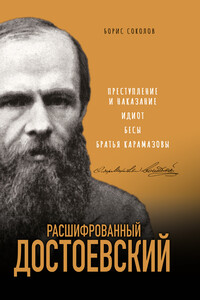

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.