Избранное - [42]

Шрифт

Интервал

какой-то мрамор, может быть, остаток

усадьбы старой. Я всегда хотел

поразузнать о нем, но всё заботы,

все недосуг, а прочем, как у всех;

а я его давным-давно приметил.

Но час настал — пойдем и разберемся.

— Пойдем и разберемся — час настал!

— Вообще я помню что-то в этом роде

у нас в дворцовых парках Петербурга,

но как-то поантичнее, получше.

А здесь-то, видимо, была усадьба

московского дворянчика, купчишки,

и он купил дешевую подделку

в каком-нибудь Неаполе лет сто тому назад.

— Да, вот она. А что все это значит?

— Вот видишь, дама, бывшая красотка,

не первой свежести, но все же хороша.

Приятная фигурка, ножки, грудки —

все так уютно, как у Ингрид Бергман.

Она глядит таким туманным взором,

доверчивым, открытым, дружелюбным

и обещающим полулюбовь и полу…

А рядом — это символы ее.

Здесь на плече была, пожалуй, птица,

но только голову ее отколотили,

а под рукой у дамы некий ящик,

и что-то в нем нащупала она.

(Ты помнишь, ящик был и у Пандоры.)

И надпись есть на цоколе замшелом,

ведь это аллегория, должно быть… —

Внезапно спутница моя сказала,

не вглядываясь даже в эти буквы:

— Я, пожалуй, знаю. На нем написано

«Ля традиненто», по-итальянски —

черная измена, обдуманное тайное коварство…

— Ну и ну!.. Откуда же тебе известно это?

Ты здесь бывала? — Что ты, никогда.

Но нам известно. Это «коза ностра»[24]. —

Туман, туман над всем московским небом,

в тумане вязнет куртка меховая

и челочка разбухшая твоя.

Туман бледнит парижскую помаду,

развеивает запахи «Мицуки»

и чем-то ленинградским отдает,

тем самым стародавним, позабытым…

— Ну что, пора? — спросил я.

— Да, пожалуй, сегодня было очень хорошо. —

Через туман глядел я ей вослед,

расчетливо раскачивая бедра,

в распахнутой пушистой лисьей куртке,

и лайковая сумка на ремне.

И вот перед последним поворотом

она через туман кивнула мне,

как заговорщица — почти неразличимое лицо, —

овальный циферблат моей надежды показывал

ноль-ноль часов одну минуту…

Невежда, полузнайка, знаю я:

пифагорейцы точно рассудили,

что вечен круг преображенья жизни.

Но в человеческой судьбе загадка есть,

какой-то повторяющийся образ —

попробуй-ка его уразумей.

И то, что нам показывал Викентий

на рваной простыне, когда она

от выстрела в затылок прогорела, —

всего лишь детективный эпизод

чужого фильма… Или нет, не только.

А впрочем, пифагорейская все это чепуха…

Поскольку ход судьбы непредсказуем,

то произвол творит мальтийский сокол,

бессмысленно петляет он, и все же всегда

свое гнездо находит он[25].

……………………………………

Да, Аристотель прав, сей сокол божество:

ему готовится повсюду торжество.

1986

СОРОК ЧЕТЫРЕ

Бывало, приедешь рано, пока еще спит столица бывшая,

и с вокзала зачем-то мимо пройдешь,

присядешь в квадратном скверике,

где Пушкин стоит лилипутом,

где можно сказать лилипушкин (а впрочем сие не про нас).

Покуришь, подхватишь баульчик и тронешься в путь-дорогу,

оглядываясь почему-то на восьмиэтажный дом.

А там и была квартира, квартира 44,

в которой когда-то водились ученые чижи.

Они собирались густо по праздникам и по будням,

они заводили хором насмешливую дребедень.

Их угощали чаем, они угощались пивом,

и все, что здесь было — было… было раз навсегда.

Какая большая гостиная, она же большая столовая,

она же приемная зала для сорока четырех.

Кто был там — не перечислить, не стоит, там все бывали,

но стали меня тревожить те, что бледней других.

Вот эти четверо кряду, они и уселись рядом,

и что-то им вроде зябко и чай в их чашках простыл.

Чего они смотрят в окна на крыши Санкт-Петербурга,

откуда ползет новогоднее солнце как мандарин.

Хотите горячего чаю? Хотите горячего пунша?

Хотите горячего солнца первого января?

Зачем вам так зябко, ребята,

зачем вы уселись под елкой,

зачем еловые лапы обмотаны мишурой?

Вот «Брызги шампанского» танго — танцуйте,

вас приглашают.

Что же это такое?

Нет, они не хотят.

Когда я говорю: Сорок четыре —

я вспоминаю в Питере квартиру.

Я помню не застолья, не загулы,

а только нас, нас всех до одного.

Куда мы делись, как переменились,

не только та четверка, все, все, все.

Вы умерли — а мы не умирали?

Не умирали разве мы с тобою,

и даже докричаться не могли,

такая глухота, такие дали.

Поскольку смерть есть всякая обида

и неудача, самоистязанье,

но жизнь есть тоже всякая обида…

Нам некуда, пожалуй, возвратиться.

Давным-давно разорена квартира

и может только Пушкин нас узнать.

Совсем недавно шел я от вокзала

и засиделся в скверике квадратном,

рассвет расправил серенькие шторки

и показалось мне, что это вы

выходите из низкой подворотни

в своих болгарских и китайских платьях

со школьными тетрадями в руках.

Куда вы шли? К Таврической на башню,

где некогда ужились вы, учитель,

с чудовищем — оно лазурным мозгом

когда-нибудь нас снова ослепит.

Но вы еще об этом не слыхали,

а просто шли под утренним дымком.

Я и себя увидел и… очнулся.

Когда я говорю: Сорок четыре,

я вспоминаю полосатые обои,

я вспоминаю старую посуду,

я вспоминаю добрую хозяйку,

я вспоминаю все.

Что думаете Вы о нас, учитель?

Навстречу Вы приветливо кивали

и пролеткультовцу и футуристу,

а знали толк вы всех на свете лучше.

Благожелательство не благодушье,

ваш тайный яд никто не мог забыть.

* * *

В тот раз к приятелю я прибыл на побывку

на речку Мойку к самому истоку,

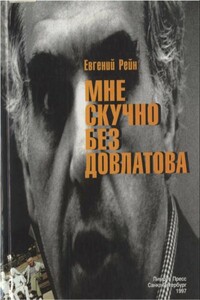

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.