Из Устюжского уезда - [2]

— Долго эта крыша можетъ простоять? спросилъ я одного мужика, который подошелъ хо мнѣ.

— Хорошо покроешь, отвѣчалъ тотъ: лѣтъ двадцать простоятъ!

— Да вѣдь нижніе концы, въ жолобѣ, да и самъ жолобъ гніетъ, какъ же двадцать лѣтъ простоятъ?

— Нельзя, чтобъ не гнило, а все простоятъ.

— Которая крѣпче крыша, такъ крытая жолобами да распорками, или крыша, пробитая гвоздями?

— Съ гвоздями крышѣ не устоять двадцати лѣтъ!

— Отчего же?

— Отъ желѣзнаго гвоздя дерево сильно портятся, а въ нашей крышѣ — одно дерево; чему тутъ портиться.

— И всѣ такъ вроютъ?

— Да обличь [1] насъ всѣ такъ.

Я разговорился съ этимъ мужикомъ; мы подошли къ моей квартирѣ, сѣли на крылечко. Онъ, какъ оказалось, былъ тоже не здѣшній, только не дальній и пріѣхалъ стоять настойку, т. е. онъ обязавъ былъ возить чиновниковъ земской полиціи и разсыльныхъ и поэтому простоять извѣстное число дней, когда его смѣнитъ другой.

— Почемъ у васъ теперь пудъ сѣна? спросилъ я.

— У насъ теперь сѣна на пудъ не продаютъ, отвѣчалъ онъ; теперь у насъ продаютъ, съ нови-то продаютъ копнами.

— А копка почемъ?

— Да копѣекъ 25, а то и 20.

— Въ копнѣ много пудовъ?

— Да поболѣ пяти будетъ.

— И всегда оно у васъ такъ дешево бываетъ?

— Какое всегда! Зимой сани по тридцати копѣекъ за пудъ покупать будутъ! Зимой дорого!

— Такъ для чего же теперь продаютъ?

— Долженъ ты!..

Мой собесѣдникъ зѣвнулъ, перекрестился, сказалъ: «Господи! прости мои прегрѣшенія!» и замолчалъ.

— Ну, а хлѣба у васъ, какъ?

— Да и хлѣба плохо! Всѣ, какъ есть, градомъ поколотило!

— Какъ всѣ?

— Всѣ, какъ есть! Какая пенька была, — какъ серпомъ срѣзало; ни одной былочки живой!

— И много десятинъ?

— Да всего-то будетъ со всѣмъ, съ рожью, съ овсомъ, съ житомъ [2] — всего будетъ десятинъ съ пять!

— Это у тебя у одного?

— Нѣтъ, у меня да еще у церковниковъ; всѣхъ-то десятинъ съ пять.

— А какъ у васъ хлѣбъ родится?

— Да если положить хорошенько навозу, или на лединахъ — на этихъ лединахъ дѣлаютъ росчисть, такъ хлѣбъ хорошо родися… а въ первый годъ, я скажу тебѣ, и сказать нельзя, какъ хорошо!..

— Какъ вы это дѣлаете?

— А вотъ какъ: выберешь ледину… лѣсокъ меленькій… такъ въ оглоблю, — а то и въ слегу, такъ дѣла нѣтъ… Выберешь ледину, да не на болотѣ, а на высокомъ мѣстѣ… на болотѣ какой будетъ хлѣбъ?.. Выберешь ледину: съ лѣта срубишь лѣсокъ, повалишь его, онъ за лѣто-то и попросохнетъ, пролежитъ зиму, а на весну около Николы вешняго и заорешь… заорешь, да и сѣй сейчасъ же хлѣбушко.

— Для чего же вы жжете лѣсъ? спрашивалъ я, можно бы лѣсъ свезти куда-нибудь, продать.

— А кто его купитъ?

— Въ городъ свезти; такъ на дрова купятъ.

— Въ нашемъ городѣ въ Устюжнѣ, никто тѣхъ дровъ и не купятъ; у насъ хорошія дрова сорокъ копѣекъ сажень.

— Вы поэтому ихъ и жжете?

— Нѣтъ, не поэтому; это только разъ; а вотъ и два: надо землю пережечь. Какъ зажжешь лѣсъ тотъ и онъ сгоритъ, послѣ и смотришь, на которомъ мѣстѣ земля не перегорѣла, наберешь дровъ, на то мѣсто положишь, да и зажжешь, надо и тому мѣсту перегорѣть.

Въ Псковской губерніи, я видѣлъ, чухонцы тоже дѣлаютъ расчистки; [3] они жгутъ тютежи; кладутъ лѣсъ, на него насыпаютъ земли, послѣ того зажигаютъ, земля перегораетъ и эту землю послѣ разсыпаютъ по полю; этимъ способомъ, при меньшемъ количествъ лѣса, перегораетъ большее количество земли. Но такъ труднѣе, надо землей обсыпать собранный въ кучи лѣсъ и потомъ эту землю разсыпать по всему полю, тогда какъ устюжскій способъ не требуетъ такихъ хлопотъ: надо срубить только лѣсъ и послѣ зажечь, а не собирать его въ кучи, не обсыпать землей, не разметывать послѣ эту землю по полю.

Къ намъ подошелъ хозяинъ, у котораго мы остановились.

— О чемъ это вы калякаете? спросилъ онъ васъ.

— Да вотъ съ его степенствомъ про ледины толкуемъ, какъ разчистви дѣлать, отвѣчалъ мужикъ.

— Какой же вы хлѣбъ сѣете, на лединахъ сначала?

— По боровымъ мѣстамъ рожь.

— По какимъ боровымъ?

— По такимъ, гдѣ боръ былъ, сосна росла.

— Ну, а не по боровымъ?

— Тамъ лучше жито родится…

— Это правда, сказалъ хозяинъ, садясь къ намъ; по боровымъ родится такая рожь! сама двѣнадцать бываетъ! а по ельнику лучше не сѣять ржи; сѣй сперва жито, а послѣ рожь… Такъ уже заведено…

Къ намъ стали подходить одинъ по одному мужички, и наконецъ около насъ собралась довольно порядочная кучка.

— Отчего вы не орете вашихъ сопокъ, спросилъ я?

— Да какъ же можно ихъ орать? отвѣчали мнѣ. Онѣ не теперь стоятъ; онѣ насыпаны еще въ досельные [4] годы; еще въ литовское разоренье ихъ насыпали.

— Давно это было?

— Ни дѣды, ни прадѣды не помнятъ. Старики только помнятъ про литовское разореніе, а молодые которые, такъ и не слыхали про литовское самое разореніе; даже было и какое разореніе и того не знаютъ.

— Для чего же сопки насыпали тѣ въ литовское разореніе? спросилъ я у разговорившихся мужиковъ.

— Какъ для чего? У кого есть золото, серебро, положатъ, да и насыпятъ, — вотъ тебѣ и сопка! А то церковные сосуды, оклады съ образовъ тоже въ сопку!

— А вотъ у насъ въ Вышнемъ-Волочкѣ, сталъ говорить другой мужикъ, тоже въ досельные годы, тоже въ литовское разореніе, куда дѣть церковные сосуды, колокола, оклады съ образовъ? — вотъ и опустили ихъ въ рѣку…

Документальные повести Л. Обуховой многоплановы: это и взволнованный рассказ о героизме советских пограничников, принявших на себя удар гитлеровцев в первый день войны на берегах Западного Буга, реки Прут, и авторские раздумья о природе самого подвига. С особой любовью и теплотой рассказано о молодых воинах границы, кому в наши дни выпала высокая честь стоять на страже рубежей своей Отчизны. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мой ГУЛАГ» — это книжная серия видеопроекта Музея истории ГУЛАГа. В первую книгу вошли живые свидетельства переживших систему ГУЛАГа и массовые репрессии. Это воспоминания бывших узников советских лагерей (каторжан, узников исправительно-трудовых и особых лагерей), представителей депортированных народов, тех, кто родился в лагере и первые годы жизни провел в детском бараке или после ареста родителей был отправлен в детские дома «особого режима» и всю жизнь прожил с клеймом сына или дочери «врага народа». Видеопроект существует в музее с 2013 года.

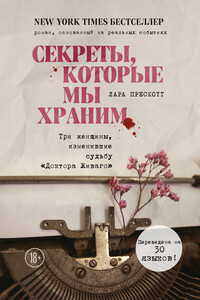

«В конце рабочего дня, накрыв печатные машинки чехлом, мы ни слова не говорили о том, чем занимались на работе. В отличие от некоторых мужчин, мы были в состоянии хранить секреты». Эта книга объединяет драматичные истории трех женщин, каждая из которых внесла свой вклад в судьбу романа «Доктор Живаго». Пока в Советском Союзе возлюбленная Бориса Пастернака Ольга Ивинская стойко выдерживает все пытки в лагере для политзаключенных, две девушки-секретарши из Вашингтона, Ирина и Салли, помогают переправить текст романа за рубеж.