Гончаров - [2]

Когда появились в Симбирске Гончаровы? Жил ли здесь прадед писателя, про которого известно лишь, что он занимался торговлей? Или первым «синбирцем» стал Дед Ивана Гончарова, тоже Иван, который воинской службой добыл своему роду дворянские привилегии и обитал в Симбирске с 1759 года, по уходе в отставку? И даже про отца писателя неизвестно точно, родился ли он здесь, на Волге, или где-то в оренбургских степях, где дослуживал последние годы его родитель.

Нужно еще раз, помедленнее перелистать гончаровский фамильный «Летописец»… Темно-коричневый кожаный переплет и голубая бумага осьмнадцатого века, толстая, шероховатая, с выцветшей чернильной ржавью.

Это книга рода, домашний хронограф. Такие или примерно такие книги были некогда в десятках, сотнях русских семей. Хотя первая запись в гончаровской хронике относится к 1733 году, от книги веет временами гораздо более давними. Патриархальная окраска придана ей дедом писателя.

Капитан русской армии Иван сын Иванов Гончаров, судя по всему, был человек основательного склада, со взглядами на жизнь прочными, раз и навсегда выработанными.

Он немногословен в «Летописце». Он не утомляет своих потомков описанием того, какое было у него настроение третьего дня после ужина или сего дня с утра. Его записи касаются только существенного. Рождения, смерти, небесные знамения. Впрочем, последние случаются крайне редко под безмятежным небом степного края. Так же, как собственные настроения, мало занимают его и «настроения» погоды. Исключение он делает разве лишь для первого весеннего грома, и то потому, что прозвучал этот гром из ряда вон рано — в середине апреля, и как знать, не знаменует ли собою чего-то более важного.

Всяким случаям и слухам, происшествиям и сплетням, каждодневной бытовой рухляди, о которой обычно говорят: «Ну, что в мире-то делается?» — он также не дает допуска на страницы «Летописца». Едва ли не единственное внешнее событие, «замеченное» им за целую жизнь, — Пугачевское восстание. Но и этому событию посвящена бывшим офицером лишь краткая запись с укоризной: «Был вор и разбойник Емелька Пугачев и назывался третьим императором Петром Федоровичем и стоял под Оренбурхом».

Историей своей фамилии он тоже, видимо, не очень интересуется. Иное дело, если бы род был знатный. Но зато вносит в «Летописец» краткий перечень событий «от Адама до Потопа». И далее — до рождения и преставления русских великих князей, царей, святителей и чудотворцев. Эти сведения помещены под общим заглавием «Летописец Московский написан от сотворения мира». Рядом с ним — «Пророчество Иеремии», «Книга Страстей Христовых».

Тем самым он как бы дает понять всякому, кто станет перелистывать «Летописец», что род Гончаровых не так уж худ, ибо, как и все человеки, изводится ни много ни мало от самого праотца Адама, а тот, как известно, слеплен был из такой же самой глинки, какую месили потом и мяли во все времена незнатные, но нужные людишки, прозываемые гончарами…

Судя по тому, что в «Летописце» нет никаких особых записей относительно сложения и внешности новорожденного Ванечки Гончарова, надо полагать, что и для его телесного состава глинка была отпущена неплохая. Вышел ли он, как говорят в таких случаях, «весь в мать» или «весь в отца», мы не знаем, поскольку дагерротипов тогда в Симбирске еще не делали. От Авдотьи Матвеевны сохранился всего-навсего один портрет, выполненный неизвестно в каком году местным живописцем. С холста глядит на нас женщина средних лет. Она далеко не красавица, но и не дурнушка. Округло-скуластое, миловидное лицо, скорее крестьянки, чем купеческой дочери, полные плечи и большие руки. И необычайно выразительные глаза: умные, изливающие на зрителя какую-то умиротворенную нежную печаль. «Материнское» мы без труда опознаем потом на портретах и фотографиях взрослого Ивана Гончарова: тот же тронутый печалью взгляд из-под крупных верхних век, высокий взлет бровей, как бы выражающих удивление, та же скуластость…

Крестили новорожденного на шестой день. Нести было недалеко. Наискось от родительского дома, на противоположной стороне улицы стояла церковь Вознесения Господня. Молитвовал и крестил младенца приходской священник Михайло Байдаряковский. Он же за четыре с половиной года до этого совершал таинство и над гончаровским первенцем. Восприемником и на сей раз был добрый знакомый Александра Ивановича и Авдотьи Матвеевны, местный дворянин Николай Трегубов.

По обычаю над мальчиком читали положенные по чину молитвы, потом батюшка опустил кирпичное от натуги тельце в воду. Потом натягивали на крикуна крестильную рубашку, а она никак не натягивалась на мокрого, прилипала к плечам, к нареванному пузу и тощей попке. Потом обносили его вокруг купели, на краю которой горели три свечи. Потом священник окунал кисточку в сосудец с мирром и начертывал крестики — на лбу, на ушках, на ручках и ножках. Мальчик был назван в память Иоанна Крестителя, и в этом присутствующие находили особое значение. Потом с макушки у него ножничками была отчикнута темная пушистая прядка, закатана в восковой шарик и брошена в воду. Все присутствующие, кроме младенца, конечно, много раз видели эти неспешные, справные в привычные действия священника, но следили за каждым действием без скуки, а, наоборот, растроганно, с особым пристрастным вниманием, будто видят впервые. Им не казалось это скучным, потому что они любили все, что повторяется в жизни, что придает ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизнь как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпеваний и поминок и опять крестин.

Создатели славянской письменности, братья Константин (получивший незадолго до смерти монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие народы (и не только славянские!), но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам молиться Богу на родном языке.

Ю́рий Миха́йлович Ло́щиц (р. 1938) — русский поэт, прозаик, публицист, литературовед. Лощиц является одним из видных современных историков и биографов. Г. Сковорода — один из первых в истории Украинской мысли выступил против церковной схоластики и призвал к поискам человеческого счастья.

Биографическое повествование, посвященное выдающемуся государственному деятелю и полководцу Древней Руси Дмитрию Донскому и выходящее в год шестисотлетнего юбилея Куликовской битвы, строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и других источников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе против Орды — Владимира Храброго, Дмитрия Волынского, митрополита Алексея, Сергия Радонежского и других современников великого князя московского.

Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.

Скандальная биография Марлен Дитрих, написанная родной дочерью, свела прославленную кинодиву в могилу. «Роковая женщина» на подмостках, на экране и в жизни предстает на бытовом уровне сущим чудовищем. Она бесчувственна, лжива, вероломна — но, разумеется, неотразима.

В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке.

А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.

Автор воспоминаний капитан 1 ранга в отставке Владимир Михайлович Гернгросс в годы войны командовал тральщиком «Щит», награжденным в марте 1945 года орденом Красного Знамени. Этот небольшой корабль не только тралил мины, но и совершал рейсы в осажденную Одессу, а затем в Севастополь, высаживал десанты на Малую землю и в Крым, ставил мины, выполнял другие боевые задания. В книге тепло говорится о матросах, старшинах и офицерах тральщика, рассказывается об их подвигах, раскрывается духовная жизнь экипажа.

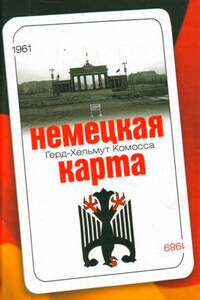

Эта книга написана бывшим генералом бундесвера, оценивающим политическую деятельность через призму ответственности. Она рассказывает о «времени, наступившем после», с позиции немецкого солдата, который испытал все лишения и страдания на передовой во время войны и в течение четырех лет плена.