Гончаров - [3]

Их радовало, что так же поступали их отцы, и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда, до скончания века. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за ее оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жилье, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушанья готовят к определенному дню, к большим и малым праздникам… Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали. В правоте такого существования их убеждал и пример природы, в которой они также видели бесконечное последование обрядов, перемену одежд и нарядов, новых риз на всякое время года. Они воспринимали жизнь как некое важное действо, как длящееся предание, как медленный круговорот подобий и потому редко задумывались о будущем, уверенные в том, что все, чему суждено быть, когда-то уже бывало, не с ними, так до них.

Эти, назовем их условно, люди «Летописца» не представляли собой какую-то замкнутую секту, их пребывание не ограничивалось какой-то определенной территорией. Они простирались так широко, что, куда ни ткни, все попадешь в них. Скажешь ругательное «патриархальщина» — и это будет про них. Скажешь более сдержанное слово «консервативность» — и снова это про них. Уклад, свычай и обычай этих людей действительно были патриархально-консервативно-традиционны. Эти семь-раз-отмериватели никогда не спешили расстаться со старыми привычками и обрядами, побаиваясь брать на себя ответственность в выдумывании новых. Ведь старые-то создавались бессчетными поколениями, и хватит ли у них силенок и прыти все вдруг переиначить на своем лишь веку? А если даже и хватит, то долго ли продержатся их нововведения?

Вон, — рассуждали они с ухмылкой, — был ведь уже пример, и совсем недавно, когда в одном из соседних государств кучка умников разожгла толпу на всяческие перемены, и до того распыхались, что только и думали с утра до ночи, как бы еще что-нибудь старое поменять на новое. И уже преуспели в деле своем, так что даже и названия месяцев поменяли на дикие какие-то словеса. Но до того увлеклись своими переменами, что тут как раз и их всех одного за другим поменяли, а потом и все их выдумки отменили.

Но мало того. Как бы в отместку за своевольства, господь наслал на эту страну еще одну кару — в образе прегордого правителя, чтобы тот смутил их новым безумием. Подобно антихристу, прельстил он их богатствами других земель, и ринулись, пожирая за государством государство, как полчища саранчи пожирают посевы.

И вот теперь люди «Летописца» с тревогой и трепетом следили, как вражья сила докатилась и до русских пределов, как занялись пожарами города, как гарью потянуло и от холмов московских, как двинулись в волжские степи обозы беженцев. Видать, и на Русь пала тень гнева господня. Что ж, настала пора и на войну обряжаться. И к этому суровому обряду было им не привыкать. Ходили крестными ходами, заказывали молебны, вручали воинам в дорогу малые иконки, целованные, материнскими слезами омытые.

Хотя много симбирских ушло против Наполеона, город от притока беженцев сделался еще многолюднее В любом почти большом доме жили семьи из западных губерний. Подолгу обсуждали всякую весть. Осенью, после великого сражения, еще прибавилось беженцев. Куда теперь повернет супостат? В Москве останется либо двинется на восток, к Волге?.. Он наконец повернул на запад. Как напроказивший змий, пополз в свое логово. В ту зиму и симбирские квартиранты по санному следу потянулись к родным гнездовьям.

А в доме Гончаровых покрикивал младенец, ровесник великого испытания, насланного на Россию. И покрикиванием своим напоминал, что шествие жизни выравнивается, что основные ее заботы опять должны вернуться в свое привычное русло в двигаться изо дня в день в неспешном ритме детской зыбки. И что вновь должно восстановиться доверчивое отношение к жизни — такое, как у несмышленыша, который сегодня впервые улыбнулся — в ответ на материнскую ласку или на скольжение солнечного луча по стене.

И люди «Летописца» снова погружались всем существом в благословенное сегодня, навеки связанное с прошлым. А будущее опять надолго исчезало из поля их зрения. Потому что не их это дело — рассуждать о том, что случится через год или даже через день. На то есть прозорливцы и блаженные люди наподобие Андреюшки. А самим нечего воображать.

Но что бы ни произошло в будущем, главное течение жизни всегда пребудет ровным, незаметным, медлительным и неколебимым, как ход большой реки. Вон она, блещет под солнцем или стынет под луной, и кажется, что погружена в вечный самозабвенный сон. Иногда пронесется по ней рябь, а то и поднимется волна. А так все тихо и покойно. Где-нибудь в море, куда наконец довлекутся ее воды, говорят, ходят страшные бури. Но это так же далеко отсюда, как и время Страшного суда. Конечно, по вере, тот суд в свое время грядет и все собою разрешит. Но что ж и поминать его, когда и предчувствий пока нету?

Создатели славянской письменности, братья Константин (получивший незадолго до смерти монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие народы (и не только славянские!), но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам молиться Богу на родном языке.

Ю́рий Миха́йлович Ло́щиц (р. 1938) — русский поэт, прозаик, публицист, литературовед. Лощиц является одним из видных современных историков и биографов. Г. Сковорода — один из первых в истории Украинской мысли выступил против церковной схоластики и призвал к поискам человеческого счастья.

Биографическое повествование, посвященное выдающемуся государственному деятелю и полководцу Древней Руси Дмитрию Донскому и выходящее в год шестисотлетнего юбилея Куликовской битвы, строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и других источников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе против Орды — Владимира Храброго, Дмитрия Волынского, митрополита Алексея, Сергия Радонежского и других современников великого князя московского.

Выдержавшая несколько изданий и давно ставшая классикой историко-биографического жанра, книга писателя Юрия Лощица рассказывает о выдающемся полководце и государственном деятеле Древней Руси благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском (1350–1389). Повествование строится автором на основе документального материала, с привлечением литературных и иных памятников эпохи. В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по борьбе с Ордой — его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Храброго, Дмитрия Боброка Волынского, митрополита Алексея, «молитвенника земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и других современников великого московского князя.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

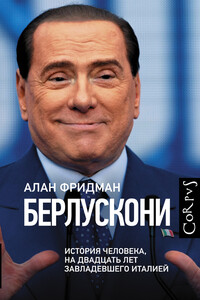

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.