Генри Миллер - [4]

Его никак не назовешь злым, злопамятным, и в то же время Миллер, по отзывам людей, его знавших, мог быть крайне невоздержан, нетерпим. Такие слова, как бунт, бунтарь, вызов, часто встретишь и в книгах самого Миллера, и в книгах о нем; «Одинокий бунтарь» назвал свое предисловие к одному из многочисленных вышедших в нашей стране сборников Миллера (в 1990-е Миллером зачитывались) российский американист Алексей Зверев. Верно, Миллер бунтовал — и против устоявшихся ценностей, и против литературных условностей; бунтовал в одиночку, союзники были ему, индивидуалисту и авангардисту, не нужны. Беспристрастным этого человека никак не назовешь; не терпел многих и многого.

Родителей в первую очередь (что, впрочем, как мы уже сказали, не мешало ему быть хорошим, заботливым сыном). Отец и особенно мать, каждый по-своему, не устраивали его, прежде всего, тремя вещами. Закрытостью, неспособностью «сорвать, — как однажды выразился любящий метафоры Миллер, — двери с петель», «прыгнуть в неизвестное». Правильностью, предсказуемостью, тем, что они такие, как все: «Ни разу в жизни не совершили опрометчивого поступка». Сам-то Миллер, кажется, только опрометчивые поступки и совершал. А еще — ханжеством, обывательским двуличием: «Они были помешаны на чистоте и добродетели, а изнутри все провоняли». «Эти люди, — пишет про родителей Миллер, — ни разу не открыли дверцу своей души». Зато у их сына душа всегда была нараспашку, «путы наследственности», которые он всю жизнь стремился сбросить, его душу нисколько не отягощали.

Америку. «Хочется увидеть Америку до основания стертой с лица земли». «Я вижу, что Америка несет всем беду, она утянет за собой весь мир в бездонную пропасть». В Америке ощущал себя в полной изоляции, чувствовал себя чужим: «Я стал китайцем в собственной стране». При этом — очередной парадокс — чем более чужой, враждебной казалась ему Америка, тем больше в нем было американского, на что, кстати сказать, обратил внимание американский критик Кингсли Уидмер: «Он из тех, кто находится в состоянии постоянной вражды с самим собой и с Америкой, и, однако, чем больше Миллер отдалялся от себя и от Америки, тем бо́льшим американцем становился». Насчет «постоянной вражды с собой» можно было бы поспорить, но антиамериканизм многих выдающихся американских писателей Миллер, безусловно, разделял. Считал, что «механизированная», прагматичная, поклоняющаяся золотому тельцу Америка «по самой сути своей противостоит художнику, творцу». Нью-Йорк (но, отметим, не Бруклин), где он прожил столько лет, ничего, кроме раздражения, у него не вызывал: «Когда я думаю об этом городе, где я родился и вырос, пламя дикой злобы облизывает мне кишки». Единственный выход — о Нью-Йорке, об Америке не думать, «держать Америку в отдалении, на заднем плане, как открытку». Увы, «держать в отдалении, как открытку» не получается, Миллер для этого слишком эмоционален, нетерпим, да и привязчив. Обвиняет отечество, «это воплощение гибели», в бездуховности: «Все американские улицы ведут к выгребной яме духа». В 1960-е годы эту не слишком патриотичную метафору с воодушевлением подхватят сначала битники, а потом вожди молодежной контркультуры. Сам же Миллер позаимствовал ее у трансценденталистов XIX века — хотя так грубо Ралф Уолдо Эмерсон или Генри Дэвид Торо, понятно, не выражались. Эмерсон и Торо, а следом Уолт Уитмен выступали такими же, как и Миллер, ассенизаторами «выгребного духа» обезличенной Америки. Соединенные Штаты, надо признать, тоже Миллера не жаловали, полвека держали на голодном пайке, причем в самом что ни на есть прямом смысле слова. Зато теперь имеются в наличии и многочисленные переиздания его трудов, и Литературное общество Генри Миллера, и его мемориальный музей в Биг-Суре, и пухлые монографии, посвященные его творчеству, и даже, кажется, премия его имени…

Бога. «Никакое там святое сердце меня не вдохновляет», — кощунствует он в «Черной весне», описывая парижскую Сакре-Кёр. — «Я не думаю ни о каком Христе». Ерничает: «Не могу себе представить, что это за Царство Небесное, о котором так мечтает все человечество». Для Миллера «сад земных наслаждений» — это поросший мамонтовым деревом каньон в Биг-Суре; рай же видится «тухлым воздухом, тиной, кувшинками, гниющей водой». «Мне Бог нужен не больше, чем я Ему; если Ты действительно существуешь, мысленно обращался я к Нему, попадись мне только — подойду и плюну в рожу». Этих плевков в книгах Миллера предостаточно: богоборцы Ницше и Вольтер, Ницше особенно, были его любимыми авторами. Вместе с тем божественное — очередной парадокс — Миллер видит… в безбожниках, таких, как он сам: «Нигде нет больше Бога, чем в безбожной толпе». В книге «Мир секса» называет себя «в целом человеком религиозным», а в 1972 году, в интервью французскому журналисту, писателю и своему переводчику Жоржу Бельмонту уточняет: «В основе своей я человек религиозный. Я религиозен без религии. Я верю в существование высшего разума. Называйте это Богом, если вам так хочется».

Разум. Может быть, в существование высшего разума он и верит, но никак не в разум в общепринятом смысле слова. Для Миллера «разум» — синоним банальности, пошлости, конформизма (еще одно ругательное слово): «Царство Идеи нынче задавлено разумом». Что же противопоставляет Миллер разуму, логике? — «Мир неистовства, страстей, мечтаний, мир, где торжествует экстаз». Миллер-писатель часто впадает в экстатическое состояние, его излюбленный прием — гипербола, любимый знак препинания — восклицательный. Он стремится ко всему тому, что ему непонятно; понятное, разумное, здравое, логичное он отторгает, испытывает тоску — опять же ницшеанскую — по иррациональному: «Не хочу быть благоразумным! Не хочу быть логичным!» Разум, логика, достоверность подавляются в его книгах эмоцией: «эмоциональную подлинность» разглядел в сюрреалистическом коллаже «Тропика Рака» Джордж Оруэлл. Эмоциональную подлинность, которая, как мы увидим, примиряет в книгах писателя грубый натурализм и высокую поэзию.

Английская литература XIX века была уникальной средой, в которой появилась целая плеяда талантливых писательниц и поэтесс. Несмотря на то, что в литературе, как и в обществе, царили патриархальные порядки, творчество сестер Бронте, Джейн Остен и других авторов-женщин сумело найти путь к читателю и подготовить его для будущего феминистского поворота в литературе модернизма. Лицами этой эпохи стали талантливые, просвещенные и сильные ее представительницы, которым и посвящена книга литературоведа А. Ливерганта.

Александр Ливергант – литературовед, переводчик, главный редактор журнала «Иностранная литература», профессор РГГУ. Автор биографий Редьярда Киплинга, Сомерсета Моэма, Оскара Уайльда, Скотта Фицджеральда, Генри Миллера, Грэма Грина, Вирджинии Вулф, Пэлема Гренвилла Вудхауса. «Агата Кристи: свидетель обвинения» – первый на русском языке портрет знаменитого, самого читаемого автора детективных романов и рассказов. Под изобретательным пером Агаты Кристи классический детектив достиг невиданных высот; разгадки преступления в ее романах всегда непредсказуемы. Долгая, необычайно насыщенная жизнь, необъятное по объему творчество создательницы легендарных сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл – казалось бы, редкий пример благополучия.

Оскар Уайльд (1854–1900) давно стал символичной фигурой английской и мировой культуры. Непревзойденный комедиограф, мастер блестящих парадоксов, поклонник изящных искусств, способный неординарно мыслить, гениально писать, блестяще говорить, умел жить красиво. Уайльд свыкся с мыслью, что ему, баловню судьбы, все позволено — и зашел слишком далеко. Общество, с восторгом аплодировавшее Уайльду в пору триумфа, с нескрываемым удовольствием «втоптало его в грязь» (как он сам выразился), когда он пал. Положение изгоя на родине, популярность за рубежом и эпатажность поведения сделали писателя объектом пристального внимания многих исследователей.Переводчик, писатель, критик Александр Яковлевич Ливергант представляет биографию Оскара Уайльда и его творческие достижения в контексте эстетических воззрений, особенностей натуры и превратностей жизненных обстоятельств.Возрастные ограничения: 18+.

Творчество Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940) составляет одну из наиболее ярких страниц американской литературы XX века, поры ее расцвета. Писателю довелось познать громкий успех и встретить большую любовь, но также пришлось пережить глубокое отчаяние и литературное забвение. В нем уживались страсть и глухое безразличие, доброта и жестокость, трудолюбие и праздность — и «оба» Фицджеральда легко узнаваемы в персонажах его романов и рассказов.Автор — переводчик, писатель и критик Александр Яковлевич Ливергант отразил в книге неразрывную связь биографии Фицджеральда с его литературными произведениями, рассказывающими о потерянном поколении, вступившем в жизнь после Первой мировой войны.знак информационной продукции 16+.

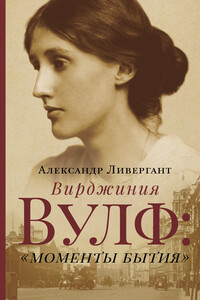

Александр Ливергант – литературовед, критик, главный редактор журнала «Иностранная литература», переводчик (Джейн Остен, Генри Джеймс, Владимир Набоков, Грэм Грин, Джонатан Свифт, Ивлин Во и др.), профессор РГГУ. Автор биографий Редьярда Киплинга, Сомерсета Моэма, Оскара Уайльда, Скотта Фицджеральда, Генри Миллера и Грэма Грина. Новая книга «Вирджиния Вулф: “моменты бытия”» – не просто жизнеописание крупнейшей английской писательницы, но «коллективный портрет» наиболее заметных фигур английской литературы 20–40-х годов, данный в контексте бурных литературных и общественных явлений первой половины ХХ века.

В рубрике «Из будущей книги» — начальные главы биографии «Грэма Грина», написанной переводчиком и литературоведом Александром Ливергантом.

Герой книги — выдающийся полярник Руал Амундсен. Он единственный побывал на обоих полюсах Земли и совершил кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Прошел Северным морским путем вдоль берегов Евразии и первым одолел Северо-Западный проход у побережья Северной Америки. Блестящий организатор, на пути к Южному полюсу безошибочно выбрал собачьи упряжки и уложился в сжатые сроки, пока трудности не ослабили участников похода. Фигура исторического масштаба, опыт которого используют полярники до сего дня.Однако на вершине жизни, достигнув поставленных целей, герой ощутил непонимание и испытал одиночество.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.