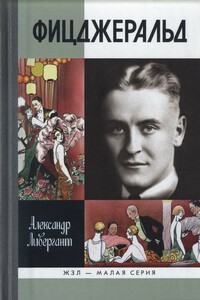

«Писатель пережил свое время». Как часто попадается в литературных биографиях и монографиях это порядком затасканное словосочетание. Пережил свое время и герой этой книги. Пережил и знал это. Литературная слава Фрэнсиса Скотта Фицджеральда закатилась рано; в 1920-е годы XX века это был едва ли не самый читаемый — и почитаемый — американский прозаик, с середины же 1930-х его не только перестали читать, но и помнить. В 1920-е годы он слыл олицетворением успеха, уверенности в завтрашнем дне; в 1930-е, в годы депрессии, — разочарования, несбывшихся надежд и угрызений совести. Впрочем, для своего окружения, для близких друзей Фицджеральд и в 1930-е годы оставался литературным авторитетом — хотя он и делал, казалось бы, все от себя зависящее, чтобы этот авторитет растерять. Чтобы перекочевать со страниц солидных литературных журналов на страницы журналов популярных, легковесных, а случалось, и на полосы криминальной хроники в таблоидах, американских и французских.

Мало сказать авторитетом — он был символом миновавшей эпохи. Того десятилетия между концом войны и экономическим кризисом 1929 года, когда он и его книги стали синонимом охватившего послевоенную Америку безудержного, истерического веселья, вошедшего в историю с его легкой руки как «век джаза». «Мое поколение, — вспоминал о Фицджеральде сценарист и писатель Бадд Шульберг, с которым Фицджеральд сотрудничал в Голливуде, — воспринимало Скотта Фицджеральда скорее не как писателя, а как послевоенную эпоху». Когда же всеобщее веселье сменилось всеобщим разочарованием, Фицджеральд — и человек, и писатель — оставался верен недолговечному послевоенному «просперити», времени, когда, по словам Эрнеста Хемингуэя, «мы были очень бедны и очень счастливы». В отношении Фицджеральда формула Хемингуэя, впрочем, хромает: в эти годы Скотт был, может, и счастлив, но уж никак не беден.

В 1930-е Фицджеральда еще превозносили (нередко — по инерции) читатели и критики, ему еще платили солидные гонорары, — а он пришел к пониманию того, что исписался, и задавался вопросом, отчего это произошло: «Может быть, я просто слишком рано сказал всё, что мог сказать?..» Сознавал, что пути назад нет, и подсчитывал свои «духовные убытки»[1]. Упрекал себя — далеко не всегда справедливо — в слабохарактерности, несамостоятельности, зависимости от других. Литературный вкус, дескать, привил ему Эдмунд Уилсон[2]. Мастерским владением словом, чувством юмора он обязан Рингу Ларднеру[3]. Умению же, как сказали бы сегодня, «позиционировать» себя в обществе учился (да не выучился) у богатых, светских, благополучных, таких «не похожих на нас с вами» Джералда и Сары Мэрфи. Корил себя за пьянство, суетность, слабоволие, неорганизованность, сравнивал себя с человеком, превысившим кредит в банке, писал, что живет через силу, на износ, что дается ему всё с огромным трудом. Знал за собой, что разбрасывается, он это называл, используя военную терминологию: «Слишком растянуты фланги». (К слову, всегда любил военную историю, часами мог говорить о войне, жалел, что не удалось поучаствовать в Первой мировой, завидовал — и в этом тоже — Хемингуэю, Дос Пассосу[4].) Мучительно пытался понять, «почему и в чем я изменился и где та пробоина, через которую неприметно для меня все это время утекало мое жизнелюбие, мои силы?». Действительно, где? В душевной болезни Зельды? В пьянстве? Или в хронической неспособности сосредоточиться, взять себя в руки? А ведь, казалось бы, как просто. «Единственное, что тебе надо, — давал совет „бедняге Фицджеральду“ с высоты своей незыблемой литературной репутации Хемингуэй, — это писать искренне и не думать о судьбе написанного». Фицджеральд же думал. И о незавидной судьбе им написанного: успех — повторимся — был недолог. И о безрадостной судьбе своей собственной. И — не в последнюю очередь — о написанном другими. И о том, что его не ценят, что в Голливуде, где он жил и работал последние годы жизни, не отдают должного. «Ужас утраты овладевает мной, — читаем в его миниатюре „Сон и пробуждение“. — Боже, кем бы я мог стать, доведись мне свершить все, что потеряно, растрачено, угасло, кануло в небытие, чего уже не воскресишь». Этим — риторическим — вопросом, впрочем, задается не один Фицджеральд.

В «Крушении» писатель приводит афоризм Бернарда Шоу: «Если вам не достается то, что нравится, пусть понравится то, что достается». Фицджеральду досталось всё, что ему нравилось, и даже больше: и любимая девушка, и громкая литературная слава (которую, в отличие от любимой девушки, долго обхаживать не пришлось), и деньги, и признание. Что не помешало ему в неполных сорок лет утратить жизнелюбие, веру в себя, осознать, что он «до времени потерпел крушение», что в душе «скапливается мертвый груз прошлого», что у него духовный, а значит, и литературный кризис.

А ведь было время, когда у писателя имелись все основания с оптимизмом смотреть в будущее, ни о каком «крушении», развенчании былых иллюзий не могло быть и речи. Наоборот, он верил в свою счастливую звезду, не раз убеждался в ее наличии, много раз бывал, как сам же писал, «неистово счастлив», беззаветно любил «себя в искусстве». И не только себя: постоянно демонстрировал отзывчивость, великодушие, готовность поддержать, протянуть руку помощи. Был необычайно профессионально щедр — умел разглядеть одаренных авторов (разглядел же Хемингуэя, безвестного в начале 1920-х репортера «Торонто стар», пристроил в издательство «Скрибнерс» Ринга Ларднера), придать им ускорение, что так Ценил в нем его постоянный редактор и близкий, «пожизненный» друг Максуэлл Перкинс