Где-то в Европе... - [8]

У Союза композиторов — Музыка, у «мажоров» — «музычка», а у нас — «музон». «Музон» был неким архетипом так называемой «настоящей (клевой) музыки». К архетипу можно приблизиться, но достигнуть — никогда. Как все птицы, летящие на поиски бога Симурга, и есть Симург, так и все самое «клевое», что было в наших пластинках, и есть «музон», скрываемый иногда под словосочетаниями типа «полнейший оттяг» или «тащилово». Собственно, об этом архетипе и не известно ничего, кроме того, что он другой, не такой, как у остальных советских граждан. Неотрефлексированность Символа Веры рождала яростные споры, глухое непонимание, холодную вражду. Среднестатистический положительный толчкист «тащился» от «рокешника» (что-то вроде рок-мейнстрима середины семидесятых), по возможности «клевого». На молодняк, променявший «харду» (ударение на последний слог; хард-рок) на «тяжмет» (хэви-метал), интеллигентная публика смотрела с отвращением. Сам «рокешник» альтернативами не баловал, будучи либо «забойным» (побыстрее), либо «запильным» (наоборот); в последнем блюзы и баллады именовались «оттяжниками», а задушевная соло-гитара — «соляком», «солянкой». Основная масса «дисков» представляла собой ходовые альбомы танцевального диско; «солидолы» презрительно называли их «дискотней», но ценили за меновую стоимость. Еще набирала силы «волна» (нью вэйв), но чтобы стать «волнистом», надо было состричь патлы, а их и так истребляли на военных кафедрах; в общем, на первых порах запуганный полковниками олух видом своим почти не отличался от стильного любителя «Полис». «Джазяра» и прочие изыски, скопом именуемые «смурью», были редки, дороги и решительно неменябельны. Иные жанры определялись скупо: «танцевальный рокешник», «рокешник с дудками» (классическое определение джаз-рока) или, наоборот, пространно и туманно: «песняки такие, под Элтона, но клавишей поменьше, приятный такой музон, оттяжный».

Вся эта музыковедческая изощренность, термино-ведческий изыск, поиски гамбургского счета (извечная проблема: «Кто круче, „Пепл“ или „Цеппелин“?») произрастали на скользкой и опасной почве. Скромный меломан с 5–7 «фирменными дисками» был окружен врагами. Жулики, переклеивавшие пятаки и натиравшие измызганный «Грэнд Фанк» ацетоном, не в счет. Ему — меломану, «другану», «чуваку нормальному», «чуваку клевому» — грозил, с одной стороны, «мент», а с другой — «шакал». «Менты» (они же «мусора») «заметали в мусоровню», отбирали пластинки (якобы для «реализации в госмагазинах по госцене». Вы когда-нибудь видели фирменный «Назарет» в советском магазине за три пятьдесят?), иногда били, но всегда рассылали кляузы на место работы или учебы. Из-за такой бумаги вас могли выгнать из института как спекулянта и проводника буржуазной идеологии. Если сочтут полупроводником, то влепят выговор и будь счастлив. «Менты» устраивали облавы, часто с собаками, поэтому я всегда сопереживал партизанам, удиравшим от фашистов и их волкодавов в югославских фильмах.

«Шакалы» нападали стаями, «мочили» (один раз даже кого-то зарезали) и «шакалили» (т. е. отбирали пластинки). «Шакалы» группировалось по принципу землячеств: кузнечихинские враждовали с дзержинскими, автозаводские — с печорскими. Чем ближе середина восьмидесятых, тем чаще «махачи», «мочилово» (массовые побоища) на «толчке», тем меньше «дисков» и больше кастетов, свинчаток, ножей, даже самопальных бомбочек…

И все же. Если ты «чувак нормальный», если ускользнул от стайки «шакалья» у «Водного», если в это воскресенье «менты» «гоняют» филателистов, если в портфеле твоем и «Назарет», и «Цеппелин», и «Двери» для хаерастых, и Заппа для смуряги Дрюли, и «юговский „Би Джиз“ на добивку», и «Санта Эсмеральда» с «Ла Биондой» на обмен, то все в кайф, и денечек выдастся клевым, и рокерская твоя Фортуна не повернется к тебе задницей, обтянутой «левисами». Что тогда?

Тогда ты попадал в жаркий лексический котел, в напряженную языковую игру, где «все заебитлз», где «Эмерсон Лег и Помер», где Стиви Уандер по расовому принципу именуется «шахтером», а Чеслав Нимен — исходя из гражданства — «демократом», где твой «другая» Гриха на вопрос, какой у него «Шабаш» (т. е. «Блэк Саббат»), радостно вопит: «Сабат, бляди, сабат!» (т. е. «Sabbath Bloody Sabbath»), где какой-то хмырь предлагает махнуть твою «лесенку» на «макара шестого» и «добить демократом», но получает «полный отсос», а другой хмырь мечтает сдать тебе «слэйдятинки»; где поддавший Карась распевает «Созрели вишни в саду у Махавишны» и «Назаретом меня не буди!»; а «Назарет» свой ты «сдашь», «возьмешь» «Шоколадку», а на сдачу — тринадцатого портвешку и на травке сладко заспоришь с «корешками», играл Фрипп на «Лоджере» или нет… И, как сказал глуховатый стилист, никто никогда не умрет.

А последним рыцарем «кучи» так и остался Гриха. Он же «Поц», он же «Гриштоферсон».

7. Второе мая 1985 года

Рите Меклиной

Все началось примерно в те же дни, когда по-цековски молодой, меченный Русским Богом правитель занял престол, на котором еще пару месяцев назад задыхался рыхлый старик, похожий на киргиз-кайсацкого идола. Золотые денечки истекали, что-то другое, а не время Кремлевских курантов, затикало на всех часах Советского Союза: то ли звезды так расположились, то ли эпоха, тяжко устав от самой себя, махнула хвостиком и затрусила назад, в чащу прошедшего и совершившегося. В любом случае, отмечали 1 Мая 1985 года как всегда — демонстрацией и портвейном. Слова «Карабах» и «Агдам» можно было еще прочесть не в военных сводках, а на бутылочных этикетках; впрочем, несчастным напиткам уже через несколько месяцев предстояло подвергнуться нешуточным гонениям со стороны нового генсека. Второго мая мне позвонил Демид. За окном светило солнце, на родном проспекте Кирова было послепразднично тихо, демидовский голос звучал торжественно. «Кирьян, — сказал он медленно и гордо, — Кирьян, мне двадцать четыре года, и я еще не знаменит». В сообщенном факте не было ничего удивительного; мне шел двадцать первый год, и я тоже не был знаменит; Гриштоферсону, Дрюле и Ходосу было аж по тридцать, но степень их известности не сильно превышала нашу с Демидом. Мы вообще жили среди совершенно незнаменитых людей, в полузабытом закрытом городе, который упоминался почти исключительно как место ссылки знаменитого вольнодумного академика. Не знаменит, big deal! — ответил бы я сейчас, из нынешнего своего места жизни, как географического, так и экзистенциального. Но, повторяю, времена тогда были иные, точнее — одни времена, преспокойно без нас с Демидом обходившиеся, кончились, а другие — тоже не предусматривавшие никаких сольных партий для двух горьковских парнишек — еще не начались. Тот звонок прозвучал в момент смены караула эпох, в те исторически ничейные пять минут, когда каждый может блеснуть: сплясать вприсядку, спеть «Из-за острова на стрежень», стать архангельским мужиком или отчаянным пилотом Рустом.

В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является «история». Во-первых, собственно история России последних 25 лет. Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные «истории» из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества.

Книга К.Р. Кобрина «Средние века: очерки о границах, идентичности и рефлексии», открывает малую серию по медиевистике (series minor). Книга посвящена нескольким связанным между собой темам: новым подходам к политической истории, формированию региональной идентичности в Средние века (и месту в этом процессе политической мифологии), а также истории медиевистики XX века в политико-культурном контексте современности. Автор анализирует политико-мифологические сюжеты из средневекового валлийского эпоса «Мабиногион», сочинений Гальфрида Монмутского.

Истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне — энциклопедия жизни времен королевы Виктории, эпохи героического капитализма и триумфа британского колониализма. Автор провел тщательный историко-культурный анализ нескольких случаев из практики Шерлока Холмса — и поделился результатами. Эта книга о том, как в мире вокруг Бейкер-стрит, 221-b относились к деньгам, труду, другим народам, политике; а еще о викторианском феминизме и дендизме. И о том, что мы, в каком-то смысле, до сих пор живем внутри «холмсианы».

Лирико-философская исповедальная проза про сотериологическое — то есть про то, кто, чем и как спасался, или пытался это делать (как в случае взаимоотношений Кобрина с джазом) в позднесоветское время, про аксеновский «Рег-тайм» Доктороу и «Преследователя Кортасара», и про — постепенное проживание (изживание) поколением автора образа Запада, как образа свободно развернутой полнокровной жизни. Аксенов после «Круглый сутки нон-стоп», оказавшись в той же самой Америке через годы, написал «В поисках грустного бэби», а Кобрин вот эту прозу — «Запад, на который я сейчас поглядываю из окна семьдесят шестого, обернулся прикладным эрзацем чуть лучшей, чем здесь и сейчас, русской жизни, то есть, эрзацем бывшего советского будущего.

Книга состоит из 100 рецензий, печатавшихся в 1999-2002 годах в постоянной рубрике «Книжная полка Кирилла Кобрина» журнала «Новый мир». Автор считает эти тексты лирическим дневником, своего рода новыми «записками у изголовья», героями которых стали не люди, а книги. Быть может, это даже «роман», но роман, организованный по формальному признаку («шкаф» равен десяти «полкам» по десять книг на каждой); роман, который можно читать с любого места.

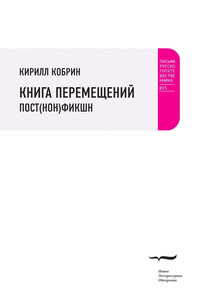

Перемещения из одной географической точки в другую. Перемещения из настоящего в прошлое (и назад). Перемещения между этим миром и тем. Кирилл Кобрин передвигается по улицам Праги, Нижнего Новгорода, Дублина, Лондона, Лиссабона, между шестым веком нашей эры и двадцать первым, следуя прихотливыми психогеографическими и мнемоническими маршрутами. Проза исключительно меланхолическая; однако в финале автор сообщает читателю нечто бодро-революционное.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.