Фата-моргана любви с оркестром - [8]

3

Доктор Лаутаро Понсе Арельяно, человек светского склада и большой эрудиции, в прежней морской жизни и помыслить не мог, что ему суждено стать основателем города. Тем более — города, затерянного в пустыне Атакама. Такой вот зачин обычно выбирали, готовясь поведать удивительную историю рождения Пампа-Уньон, старожилы, когда какой-нибудь рассеянный чужак спрашивал, разомлев от ясных библейских закатов, как же, черт возьми, вышло, что такое развеселое и буйное селение появилось посередь самой голой жути жуткой, какую они только видали в своих путешествиях по белу свету. В середине 1911 года, — вещали из-за прилавков благодушные лавочники, — два года спустя после переезда из родного Вальпараисо, когда доктор закладывал первый камень будущего госпиталя-санатория в самом пекле селитряной пампы, ему и на секунду не пришла мысль, что на самом-то деле он совершает грандиозный шаг — основание города. И не какого-нибудь города, а самого поносимого и ненавистного во всех этих Богом забытых краях. Извечной мишени для хозяев приисков, которые, помимо прочих непотребных названий, окрестили его — со страниц ими же купленных газет — адским рассадником порока, злобной пучиной разложения и гибельным домом терпимости. Вот поэтому, хотя городок бурно существовал уже не первый год, государство не торопилось его признавать по закону. А значит, нечего удивляться, — говорили лавочники, размахивая совками перед носом у рассеянного и ошеломленного рассказом проезжего, — что нашей железнодорожной станции до сих пор нет ни на одной официальной карте Республики Чили. Потом наиболее осведомленные и многомудрые уньонцы — к таковым относились, безусловно, портные и цирюльники — нежили слух очередного гостя города подробнейшей биографией доктора, выученной уже наизусть и приукрашенной местами по вкусу рассказчика. Про то, как, будучи хирургом Военно-морского флота, доктор Лаутаро Понсе Арельяно прибыл в Антофагасту на борту последнего в своей жизни крейсера «Министр Сентено» и, объехав большую часть Центрального кантона, обнаружил столько вопиющих нарушений прав рабочих селитряного промысла в медицинском, социальном и моральном смысле, что загорелся фантастической — безумной, по мнению многих, — мыслью построить госпиталь-санаторий прямо в пустыне. Доктор, известный мужеством и изысканными манерами, без устали повторял на всех светских вечерах Антофагасты с неизменным элегантным хладнокровием уроженца Вальпараисо, что находит совершенно возмутительным, выражаясь официальным языком, тот факт, что на 30 000 рабочих, разбросанных по 27 приискам кантона, приходится всего два врача. Что даже в самые тяжкие годы истории человечества, во время самых жестоких войн — поучительно говорил именитый доктор, — человек не был лишен стольких социальных и моральных прав, скольких он лишен на этих горьких селитряных равнинах. Что в портовом городе Вальпараисо — наставляли несведущих осанистые аптекари и галантерейщики, отвешивая листья коки и прописывая марганцовку от болезней, передаваемых известным путем, — доктор Лаутаро Понсе занимался медицинской журналистикой и даже был главным редактором «Медицинской трибуны». А еще он постоянно и плодовито писал для многих изданий в столице, и его статьи неоднократно печатались в самых знаменитых газетах по всему тихоокеанскому побережью. Что диссертацию он защищал в Университете Чили в 1903 году, и называлась она «Роль дезинфекции судов в профилактике бубонной чумы». Он с головой ушел в эту тему и в мае 1907 года участвовал в лечении одного из первых описанных в Чили случаев бубонной чумы — о чем трубили тогда все газеты и журналы столицы. Узнав о первом смертельном случае — рассказывали мало спящие хозяева гостиниц и пансионов, — доктор Лаутаро Понсе сделал все возможное, чтобы проникнуть в дом больного, грузчика, заразившегося чумой на одном иностранном корабле, месяц простоявшем в Вальпараисо. С самоубийственной смелостью молодой врач вошел в комнату, где лежал труп и куда из живых, кроме него, отважилась заглянуть только тощая дворняжка, и там иссек жуткий бубон. К тому времени панический страх эпидемии уже связал руки властям и охладил пыл самых видных докторов в городе. Что сразу после этого героического поступка, не передохнув ни секунды, Лаутаро Понсе приступил к анализу зараженных тканей и лишь после долгих часов упорной работы, измотанный и оголодавший, вспомнил о собственной жизни и позволил ввести себе вакцину. «К тому времени страшный недуг уже мог пустить смертельные корни в его организме», — с чувством цитировали профсоюзные вожаки хвалебную статью из журнала «Зигзаг», вырезанную и хранящуюся в надежном месте на тот случай, если какой-нибудь маловер усомнится в правдивости истории. И вот поэтому-то доктору Лаутаро Понсе, достойному ученику Сократа — лихорадочно проповедовали вожаки под суровым взглядом Луиса Эмилио Рекабаррена с портрета над письменным столом, — невмоготу было видеть, как в пампе обращаются с рабочим классом. Доктор на месте убедился, что компании совершенно не думают о технике безопасности, и каждый год добыча селитры уносит великое множество жизней. Рабочие пампы каждый день рисковали пострадать от безалаберных подрывных работ, обвалов в пещерах, аварий на железной дороге, падений в ужасные резервуары с кипящей селитрой и прочих несчастных случаев. Всякому ясно — подымали упрекающий перст профсоюзные вожди, — что в таких нечеловеческих условиях малейшая неосторожность может стоить жизни. И при любой травме очередной фельдшер мало чем мог помочь раненому рабочему, кроме простейшей первой помощи в бедном приисковом медпункте. После приходилось отправлять их домой или — в тяжелых случаях — в портовый госпиталь. До конца изнурительного шестичасового пути по железной дороге до Антофагасты, подчас в товарном вагоне с мешками селитры, злосчастные рабочие — все больше молодые, полные сил здоровяки — чаще всего не доживали. Что, увидев такое наплевательское отношение промышленников, доктор Лаутаро Понсе объехал весь селитряный край в поисках места для своей задумки. И на 144-м километре ветки Антофагаста — Боливия нашел подходящее. Это оказался кусок государственной земли близ станции Уньон. Недолго думая, доктор взял участок в концессию и посреди плоской, голой и белой пампы, по которой было раскидано не меньше тридцати действующих приисков, возвел госпиталь-санаторий. И когда год спустя после закладки первого камня — ностальгически улыбаясь, рассказывали бывшие коробейники, ныне гордые владельцы боен, продовольственных и хозяйственных лавок — доктор Лаутаро Понсе открывал свое детище, оно уже успело обрасти, словно днище севшего на мель корабля — полипами, первыми торговыми заведениями. На полустанке, кроме средств передвижения, имелись питьевая вода и телефон; рядом было несколько колодцев, благо подземные воды тут подходили близко к поверхности: в общем, все условия для того, чтобы измученные торговцы пампы расставили свои цыганские шатры, палатки из мешковины и цинковые навесы под сенью здания и ухватились за новое место, как за спасательный круг. Оно разом избавило пиратствующих торговцев от всех бесконечных напастей и неприятностей, которым они подвергались годами рискованных путешествий. Им грозила опасность не только заблудиться, свихнуться и сдохнуть от жажды в переходе от прииска к прииску, но и пасть жертвами лютых сторожей селитряных лагерей, чистой воды убийц с карабинами и кнутами. Они отбирали у торговцев весь товар, все деньги до последней мелочовки, а напоследок избивали до полусмерти и бросали где-нибудь в овраге. А бывало, без всяких угрызений совести — рассказывали, отирая слезу, бывшие коробейники — эти бездушные бандиты на жалованьи у селитряных магнатов убивали их и кое-как присыпали землей в заброшенной шахте. Но, несмотря на все перипетии, бесстрашные торговцы всегда ухитрялись проникать за высокие стены лагерей и в ночи тихой сапой перебираться от дома к дому, стучаться с черного хода и обводить вокруг пальца подлую монополию пульперий. Надувательская эта монополия держалась на плаву, потому что хозяева приисков — «ушлые ублюдки бессердечные», вздыхали в сердцах хозяйки пансионов, — платили рабочим карточками, которые действовали только в их же собственных пульпериях, где к тому же бессовестно обвешивали и обмеривали — «вот где полметра за метр идет, а двенадцать унций — за фунт», ехидно ухмылялись хозяйки борделей. Что управляющие безжалостно наказывали за покупки в соседних поселениях и вообще за пределами лагеря. Продукты и любые вещи, которые рабочим и их родственникам удавалось привезти оттуда, остроумно назывались «контрабандой», и, если кого-нибудь ловили на таком преступлении, у него без лишних слов и без права на протест изымали все купленное. Новоявленные помещики — «это чтоб вы, сахарный мой, понимали, что тут у нас к чему», ворчали коренастые матроны — дошли до того, что запретили не только торговлю вразнос, но и самые что ни на есть скромные попытки рабочих семейств наскрести лишний грошик: лотки с домашним хлебом, компотом из кураги и даже леденцами из жженого сахара, — и наказывали за все это, как им заблагорассудится. Понимаете, красавец, — взывали под конец матроны, — что за фрукты эти сеньоры? Такой жирный куш выдавали за год пульперии, такой кругленький доход, что хозяева ничем не брезговали — лишь бы сохранить монополию. Говорят, один промышленник из иностранцев, наивный, — распространялись мясники — как увидел прибыль, сразу послал телеграмму своему управляющему, чтоб тот немедленно свернул добычу и сосредоточился на одной пульперии. Сперва — уточняли, потрясая окровавленными тесаками невозмутимые мясники, — все строительство вокруг станции Уньон было совершенно незаконным, потому как ни под одно из зданий, кроме самого госпиталя, конечно, никто землю не арендовал. Первыми обосновались хозяйственные и галантерейные лавки, потом лотки с похлебками и прочей снедью, а однажды на рассвете оказалось, что кругом незаметно, словно ночные растения, поднялись хибарки, в которых разливали спиртное. А там недолго оставалось и до победоносного расцвета самого прибыльного из всех предприятий: шумных, разноцветных в полосочку шатров женщин легкого поведения. Некоторое время спустя — рассказывали таксисты в клетчатых кепках, крутя баранки новеньких «фордов Т», стремительно покрывающихся селитряной пылью, — один итальянец-таки взял, как положено, концессию под фабрику льда и выстроил для своих холодильников крепкий кирпичный дом. За ним подоспел китаец с паровой прачечной, за ним — грек с пекарней. И пошло-поехало строиться все, что можно найти в любом большом городе мира. Испанцы, греки, сирийцы, югославы, арабы, китайцы, японцы, аргентинцы, перуанцы, боливийцы, итальянцы, немцы, португальцы, словом, целое вавилонское столпотворение торговцев и авантюристов со всех широт земного шара быстро превратили поселение в небольшой открытый город, живучий и кипучий. Так что когда доктор Лаутаро Понсе — не отрываясь от дела, бормотали часовщики — два года спустя после открытия санатория по непонятным причинам политического характера отбывал, чтобы окончательно поселиться в Антофагасте, из окошка поезда он увидел уже не прежний скудный развал, а этакий мегаполис в миниатюре, плывущий, словно мираж восточного базара, в горячем мареве пустыни: город, крикливый от людей, скрипучий от повозок, запряженных мулами, и с утра до ночи визжащий от неописуемых собачьих драк. Город, куда с самого его появления — вспоминали, уставив монокль во вспоротое брюхо «лонжина», часовщики — каждые выходные съезжалась вся селитряная братия Центрального кантона кутить напропалую. Столько народу прокладывало себе путь сквозь шершавую пыль его улиц, что никаких магазинов и заведений, никаких рабочих рук не хватало на всех покупателей и клиентов. Тогда-то промышленники и пошли войной на новый городок. Со страниц всех газет страны, будто мессианские проповедники, вопили они, что проклятый этот город нужно стереть с лица земли, ибо он есть ничто иное, как вместилище срама, где пороки и наследственные болезни выпивают драгоценные жизненные соки из нашей гордой арауканской расы

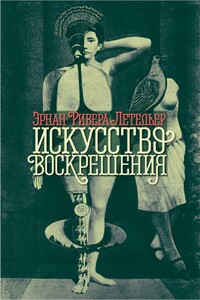

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».

В этой книге собраны небольшие лирические рассказы. «Ещё в раннем детстве, в деревенском моём детстве, я поняла, что можно разговаривать с деревьями, перекликаться с птицами, говорить с облаками. В самые тяжёлые минуты жизни уходила я к ним, к тому неживому, что было для меня самым живым. И теперь, когда душа моя выжжена, только к небу, деревьям и цветам могу обращаться я на равных — они поймут». Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Московского союза литераторов.

Жестокая и смешная сказка с множеством натуралистичных сцен насилия. Читается за 20-30 минут. Прекрасно подойдет для странного летнего вечера. «Жук, что ел жуков» – это макросъемка мира, что скрыт от нас в траве и листве. Здесь зарождаются и гибнут народы, кипят войны и революции, а один человеческий день составляет целую эпоху. Вместе с Жуком и Клещом вы отправитесь в опасное путешествие с не менее опасными последствиями.

Рассказы македонских писателей с предуведомлением филолога, лауреата многих премий Милана Гюрчинова (1928), где он, среди прочего, пишет: «У писателей полностью исчезло то плодотворное противостояние, которое во все времена было и остается важной и достойной одобрения отличительной чертой любого истинного художника слова». Рассказы Зорана Ковачевского (1943–2006), Драги Михайловского (1951), Димитрие Дурацовского (1952). Перевод с македонского Ольги Панькиной.

Рубрика «Другая поэзия» — Майкл Палмер — американский поэт, переводчик, эссеист. Перевод и вступление Владимира Аристова, перевод А. Драгомощенко, Т. Бонч-Осмоловской, А. Скидана, В. Фещенко.

Гарольд Пинтер (1930–2008) — «Суета сует», пьеса. Ужас истории, просвечивающий сквозь историю любви. Перевод с английского и вступление Галины Коваленко.Здесь же — «Как, вы уже уходите?» (Моя жизнь с Гарольдом Пинтером). Отрывки из воспоминаний Антонии Фрейзер, жены драматурга — перевод Анны Шульгат; и в ее же переводе — «Первая постановка „Комнаты“» Генри Вулфа (1930), актера, режиссера, друга Гарольда Пинтера.