Фата-моргана любви с оркестром - [52]

Вечерний ветер ворошил бумажные венки, которые ребятишки из доходного дома, все как один босые, несли по засыпанным песчаной пылью раскаленным улицам. Вышивальщица, одетая во все черное, постаревшая, поддерживаемая под руки двумя соседками-плакальщицами, шагала, не спуская глаз с гробика, который без труда держали на плечах два бой-скаута. Чуть поодаль шел ссутулившийся, отрешенный Канталисио дель Кармен, все еще не вынырнувший из омута боли.

За селением, когда процессии оставалось пройти двести метров до кладбища по голой пампе под синим-пресиним небом, ветер налетел на них с новой силой. Пронзительный пыльный вихрь печально срывал листья с венков и трепал волосы женщин, вторя летящим над процессией аккордам похоронного марша. Музыканты дули против ветра и шли вперед без своего дирижера. Маэстро Хакалито уволился еще в воскресенье вечером, когда остался один с палочкой на эстраде городской площади.

Сеньорита Голондрина дель Росарио и ее отец влились в траурное шествие у дверей доходного дома. Всю ночь она напрасно прождала Бельо Сандалио и не смогла спокойно уснуть, гадая, какие опасности могли его задержать. Увидев его трубящим во главе оркестра, она вздохнула с облегчением. Все же что-то странное померещилось ей в угловатом крапчатом лице.

На кладбище народ столпился у могилы, и, пока спускался гроб и вышивальщица выла от боли на краю неглубокой ямки, сеньорита Голондрина дель Росарио разглядела, что у ее трубача-пилигрима, который с другой стороны могилы тепло обнимал за плечи Канталисио дель Кармена, одна скула расплылась в сплошной синяк.

Жену барабанщика совсем оставили силы, и она дважды теряла сознание, пока могильщик засыпал яму, а женщины бросали пригоршни земли в такт горестной «авемарии». Кто-то из доходного дома принес воды в «пампасской фляге» — двух бутылях, увязанных в одну дерюгу, — но ни у кого не случилось ковша, и пришлось поить ее прямо из бутыли, затыкая горлышко второй, чтобы не замочить траурное платье.

Канделарио Перес стоял в ногах могилы, морщины на его иссушенном лице от горя проступили сильнее, и он даже не сообразил предложить воды из своей фляжки. Умом он пребывал в ином времени и ином месте: на погосте в Агуа-Санта страшным декабрьским днем он один под вой ветра хоронил жену и новорожденного сына.

Вернувшись с кладбища и немного побыв с барабанщиком и его женой, музыканты оставили их на попечение соседок и пошли залить горе в ближайшую распивочную. С серьезными лицами, будто заглянув только на минутку, они договорились пропустить по стаканчику тут же, за липкой стойкой. Тем не менее, когда два часа спустя в дверь заглянул Йемо Пон, они уже уютно устроились за столом, и лица их начинали озаряться веселыми пьяными улыбками. Страшно взволнованный, вспотевший, как конь, под доспехами из афиш, китайчонок объяснил, что обошел, ища их, уже больше десяти кабаков, потому что Бес с Барабаном повредился рассудком.

Когда они остались одни в комнате — соседки, выпив мате, разошлись по домам, — жена присела на корточки у кровати и стала тихо поглаживать распашонки младенчика, а Канталисио дель Кармен решительно поднялся со стула и принялся раздеваться. Медлительно, будто в полусне, барабанщик снял с себя все, кроме длинных фланелевых трусов. Затем вытащил из угла их единственный чемодан, положил на кровать и извлек сверкающий костюм беса. Развесил костюм на культе, окинул его долгим взглядом и очень тщательно разложил на покрывале.

Благоговейно, словно священник, готовящийся совершать причастие, Канталисио дель Кармен начал обряжаться сверху вниз. Сперва он надел красную атласную рубаху с золотой бахромой на рукавах и вышитым зеленым драконом во всю спину, потом — красные атласные штаны с золотой же бахромой на лампасах, потом обулся в причудливо раскрашенные сапоги, украшенные цветными стеклышками, и ловко подвязал их двумя пальцами, затянулся ремнем с медными заклепками и осколками зеркал, надел плащ зеленого бархата, отороченный золотыми кистями, с желтым змеем, обернувшимся вокруг креста, по всему полю, повесил через плечо барабан и, наконец, подошел к маскам и выбрал самую прекрасную и ужасающую: изумрудно-зеленую с собачьими клыками в раскрытой пасти, витыми рогами и седой ведьмаческой гривой до пояса. Вышивальщица, не расставаясь с пеленками покойного сыночка, застыла и следила за ним мутными зрачками.

Обратившись в роскошного карнавального дьявола, изменившись до неузнаваемости под пестрой языческой маской, Канталисио дель Кармен зажимает двумя пальцами колотушку барабана, крестится ею перед образом Святой Девы на стене и идет на улицу плясать, как пляшут «Индианочку» в селении Ла-Тирана. С безумными прыжками, изгибами, па и пируэтами, будто в толпе танцоров разных конгрегаций на площади в Ла-Тиране, Канталисио дель Кармен обходит улицы, пляшет, как одержимый, вздымает тучи пыли сапогами, машет плащом, не сбиваясь с барабанного ритма, не сбиваясь с шага безумной своей пляски, бредет сквозь стайку окруживших его счастливых мальчишек, мимо женщин, жалостливо глядящих из окон на грустное зрелище его чокнутых антраша, прыжком врезается в кружки людей, беседующих на углах вечерних уже улиц, заскакивает, да не заходит в открытые двери лавок, в открытые двери ярко освещенных клубов, в открытые обоссанные двери борделей, у которых со стаканами в руках, обнимая толстых крикливых баб, стоят пресыщенные понедельничные пропойцы и потешаются до упаду над прыжками бедного Беса, у него, видать, крыша протекла, тронулся совсем, сбрендил, смотрите, как скачет, как отчебучивает, прям как молодой, вот ведь засранец, смотрите, как он бьет в барабан своей клешней, а он, невозмутимый, без передышки, без отдыха, под неумолимое раскатистое бом, бом, бом-бом-бом все пляшет, все скачет по песчаным улицам, все закладывает пируэты под мертвенно-бледными уличными фонарями, под лай собак, а за ним несется толпа ребятишек и окружает его, когда он замирает, как вкопанный, перед каждым столбом, словно перед Голгофой, и падает на колени и истово, щедро крестится и, как каждый год на празднике в Ла-Тиране, поет жалобным голосом, чтобы расступились на улицах, чтобы дали дорогу, ибо он дошел до искомого конца пути, утомленный, он пришел по холмам и пампе к Марии и возрадовался, а потом встает, раскланивается и снова крестится и снова пляшет вверх по улице, скачет вниз по улице, несется, словно сбившийся с пути, словно затерянный в пампе, что ищет воду, но ищет он храм, церковь, дом Божий и нигде не находит, разве в этом проклятом селении нет церкви, жалкой часовенки, хоть какого-то прихода, Бога ради? — а детишки звонко смеются, указывают ему туда и сюда, отправляют направо и налево, а он пляшет и скачет, обливается потом, и его долговязые ноги уже подгибаются от усталости, он идет туда и сюда, а колокольни нигде не видать, ни единого креста не видать в этом окаянном селении, но ему нужно в церковь повидать «Индианочку», поклониться Царице Тамаругаля, простереться перед ее образом, коснуться ее покрова, чтобы ее горячие черные глаза обласкали его душу, помолить за своего любимого сыночка, чтобы тот не засыпал, чтобы не вздумал уснуть, дать Святой Деве страстный обет приползти к ней в храм ползком с барабаном за спиной, приползти пред ее очи, истекая кровью, приползти с открытыми ранами и расцеловать ее божественные ноги, пусть сотворит чудо, пусть не дает уснуть его мальчику, пусть он не спит, пусть не спит, пусть Канталисио дель Кармен вечно держит ему открытыми круглые, как стеклянные шарики, глазки, блестящие, словно жженый сахар, поэтому надо плясать дальше, скакать дальше, дергаться дальше, бить дальше без передышки бом, бом, бом-бом-бом в могучий барабан, пока не отыщет дорогу к храму, не обрящет дом Божий, где он? — спрашивает он, — где? где здесь храм? проходя по Торговой улице, на углу почты, и тут бегущие за ним пострелята тычут пальцами в железнодорожную станцию вдалеке: там храм, говорят они хитро, там церковь, эти огни — огни дома Божия, и под детские крики, пританцовывая, бия в барабан, он идет на огни, бьет и скачет, бьет и кружится, бьет и спотыкается, падает в темноте, расшибается, встает, снова пляшет, снова играет, снова идет вперед к станции, пустой и темной в этот ночной час, и в великом счастье оттого, что добрел, наконец, до храма, простирается почти что без чувств под зеленым огоньком, под лампой дежурного по станции, свисающей со столба, падает на колени посреди путей, хрипло выпевает, вот она, Пречистая Дева, наша Богоматерь Кармельская, благословением Господним мы добрались к ней, встает, пляшет и снова валится на колени, подворачивает штаны и ползет по врезающемуся в мясо гравию к лампе и поет плачущим голосом: чудотворная матерь наша подай нам твое благословение чтобы исполнились чаяния нашего сердца, на коленях чешет вперед по гравию, поет на глазах у старенького дежурного по станции, не знающего, что делать, потому что идет селитряной состав, который сейчас мокрое место оставит от этого чертового сумасшедшего, если он не уберется, если быстро не свалит с путей, поезд идет, чтоб тебя, кричит он, и вот уже беды не миновать, и старенький дежурный по станции закрывает глаза руками, но тут вдруг появляется цирюльник Сиксто Пастор Альсамора — который услышал, как шумно идет мимо мастерской Бес, и не достриг клиента — и прыгает на рельсы и утаскивает Канталисио дель Кармена за плечи за секунду до того, как по этому месту, оглушительно фыркая и свистя, проносится паровоз, а за ним сорок четыре вагона селитры.

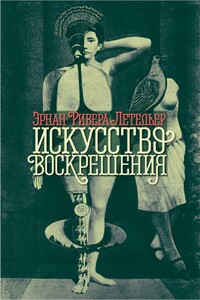

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

Может ли обычная командировка в провинциальный город перевернуть жизнь человека из мегаполиса? Именно так произошло с героем повести Михаила Сегала Дмитрием, который уже давно живет в Москве, работает на руководящей должности в международной компании и тщательно оберегает личные границы. Но за внешне благополучной и предсказуемой жизнью сквозит холодок кафкианского абсурда, от которого Дмитрий пытается защититься повседневными ритуалами и образом солидного человека. Неожиданное знакомство с молодой девушкой, дочерью бывшего однокурсника вовлекает его в опасное пространство чувств, к которым он не был готов.

В небольшом городке на севере России цепочка из незначительных, вроде бы, событий приводит к планетарной катастрофе. От авторов бестселлера "Красный бубен".

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

Рассказы македонских писателей с предуведомлением филолога, лауреата многих премий Милана Гюрчинова (1928), где он, среди прочего, пишет: «У писателей полностью исчезло то плодотворное противостояние, которое во все времена было и остается важной и достойной одобрения отличительной чертой любого истинного художника слова». Рассказы Зорана Ковачевского (1943–2006), Драги Михайловского (1951), Димитрие Дурацовского (1952). Перевод с македонского Ольги Панькиной.

Рубрика «Другая поэзия» — Майкл Палмер — американский поэт, переводчик, эссеист. Перевод и вступление Владимира Аристова, перевод А. Драгомощенко, Т. Бонч-Осмоловской, А. Скидана, В. Фещенко.

Гарольд Пинтер (1930–2008) — «Суета сует», пьеса. Ужас истории, просвечивающий сквозь историю любви. Перевод с английского и вступление Галины Коваленко.Здесь же — «Как, вы уже уходите?» (Моя жизнь с Гарольдом Пинтером). Отрывки из воспоминаний Антонии Фрейзер, жены драматурга — перевод Анны Шульгат; и в ее же переводе — «Первая постановка „Комнаты“» Генри Вулфа (1930), актера, режиссера, друга Гарольда Пинтера.