Фата-моргана любви с оркестром - [3]

— Какие слухи? — спросил хозяин похоронного бюро.

— Что легавый Ибаньес[4] приедет, — отвечал старик.

— А здешние власти еще и с музыкой его встречать собираются! — фыркнул цирюльник.

Когда хозяин похоронного бюро позволил себе заметить из-под простыни, что, возможно, после визита Президента дела в пампе пойдут на лад, цирюльник витиевато послал его отведать свежатинки, которой промышляет его покойницкая контора. И пустился на все лады склонять никудышного царька, только и знающего что отлавливать да пускать на корм рыбам горемычных пидоров. Или того хуже, говорил он, потому что если топить этих несчастных малых — жестоко, то топить профсоюзных лидеров, выдавая их за пидоров, — верх человеческой подлости. Вот ведь только на днях рассказывали про военный корабль, который вывез в открытое море множество таких, ославленных извращенцами, и вернулся пустым. Или, может, они не знают, продолжал он, багровый от гнева, довершая гротескную картину нелепицы, наводнившей всю страну, в столице всякому известно, что министр финансов у легавого Ибаньеса — скрытый гомик и пользуется своей властью, чтобы добывать себе юнцов из высшего общества. А печальнее всего то, что среди последних сброшенных в море большинство было из Селитряного рабочего движения. И этот тиран еще смеет приезжать сюда и тыкать свою свиномордию прямо в нос трудящимся пампы!

Нет уж, несправедливости в пампе меньше не станет оттого, что диктатор приедет сюда прогуляться, выговаривал он нынче утром кладбищенскому стервятнику. Тут и думать нечего. Никуда не денется навязанный шахтерам страшный рабочий день «от рассвета до заката», а в пампе это — 14 часов подряд под самым горячим солнцем на планете, переплавляющим тебя в сплошной пот. Не отменят нелепые обязательные вычеты на несуществующих врачей и аптеки, где из лекарств — только липовый отвар вовнутрь да лейкопластырь как наружное. Не исчезнут сторожа приисков — хуже полицейских, — охранники при кнутах и боевых карабинах, на службе превращавшиеся в безжалостных палачей; мерзавцы, устраивавшие погони за рабочими, которые ушли с прииска, не отчитавшись, словно за рабами с плантаций. Он сам видел, как их ловили и как потом измывались над ними — даже до колодок додумались, негодовал цирюльник.

И все это не прекращалось, несмотря на забастовки и реки крови, пролитые во время великих селитряных расправ. У себя в заведении он каждодневно слышал от сумевших выжить ветеранов, кропивших крупными слезами парикмахерскую простыню, леденящие рассказы о массовых казнях по всей пампе. Резня в Рамиресе, резня в Буэнавентуре, резня в Понтеведре, резня в школе Санта-Мария в Икике, резня в Ла-Корунье, резня в Сан-Грегорио. «Отстрел голозадых» — так издевательски называли военные эти зверства, которые промышленники и очередное правительство, подло сговорившись, любой ценой стремились замолчать, скрыть от общественного мнения, стереть из истории страны.

Столько вопиющей несправедливости перевидал цирюльник в этих скорбных песках и так она впилась ему в душу, что, в конце концов, он решил бороться вместе с остальными рабочими за правое дело и совсем позабыл о свой мечте осесть в Антофагасте. Стал ярым сторонником Социалистической рабочей партии, основанной покойным Луисом Эмилио Рекабарреном[5], хоть и не вступил в ее ряды — ни за что не хотел подчиняться любым уставам и порядкам. Часто, переезжая из поселка в поселок, доставлял письма или передавал весточки объявленным вне закона поэтам и активистам, которые черными безлунными ночами в заброшенных шахтах собирали и просвещали рабочих, укрепляли их дух.

Цирюльник был совершенно убежден, что рабочий класс должен искать любых путей освобождения от пут капитализма, и вскоре принялся неприкрыто проповедовать это своим постоянным клиентам, старым шахтерам, молча внимавшим из-под льняной простыни, не решавшимся и сморгнуть — не то что возразить хоть полслова на его кипучие речи. Не раз он, оттачивая блестящее лезвие (за глаза его уже называли «Революционер с бритвой»), говорил, — да с такой душераздирающей твердостью, что находившиеся в данный момент в его воле аж вжимались в кресло, — что за всю историю человечества многие брадобреи заполучали в непосредственную близость от своих лезвий шею очередного тирана, но ни одному не хватило духа собственноручно свершить справедливость. «Что до меня, черт бы их подрал, — говорил он, растягивая слова в такт медленному скольжению бритвы по кожаному жгуту, — первому же такому засранцу, который попадет в это кресло, перережу горло, не побрезгую».

Все еще в полудреме цирюльник понял вдруг, что фортепиано стихло, и хор детских голосов нараспев читает печальные стихи о любви. Он и не заметил, когда пришли маленькие чтицы. Декламация иногда прерывалась голосом его дочери, напоминавшей о важности выражения лица или о том, что публика, ради Бога, девочки, никогда не забывайте, чутко и благодарно ловит правильный тон в словах чтеца. Какая романтичная получилась натура из его Голондриниты. Он вспомнил, как тринадцать лет спустя после приезда в пустыню и шесть — после того как поселился в Пампа-Уньон, он привез сюда дочь, к тому времени обладательницу аттестата зрелости и умопомрачительной внешности. Пампа-Уньон уже перестал быть стихийно-деловым пятачком, каким был, когда Сиксто Пастор Альсамора открыл там парикмахерскую: тогда уличные фонари еще работали на парафине, а улицы оставались безымянными, так что народ сам нарек главную — Торговой, а заднюю — Блядской из-за множества борделей, которым поселок был обязан своей легендарной дурной репутацией. То были липкие примитивные бараки, где в комнатах без окон и дверей на улицу держали взаперти целые гурты чахлых проституток, пригнанных с юга, несчастных девиц легкого поведения, которым нахальные сутенеры и мрачные матроны не разрешали выходить на улицу больше, чем на полчаса после обеда: сидя на тротуаре, они подставляли солнцу сонные захватанные груди и молочные, в синяках, ляжки или мирно вычесывали друг у друга вшей, пока какая-нибудь из товарок поливала землю пивом, слитым из недопитых накануне кружек, потому что нет проще средства приманить клиентов.

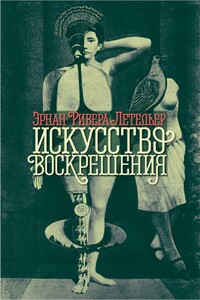

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

Молодая женщина, искусствовед, специалист по алтайским наскальным росписям, приезжает в начале 1970-х годов из СССР в Израиль, не зная ни языка, ни еврейской культуры. Как ей удастся стать фактической хозяйкой известной антикварной галереи и знатоком яффского Блошиного рынка? Кем окажется художник, чьи картины попали к ней случайно? Как это будет связано с той частью ее семейной и даже собственной биографии, которую героиню заставили забыть еще в раннем детстве? Чем закончатся ее любовные драмы? Как разгадываются детективные загадки романа и как понимать его мистическую часть, основанную на некоторых направлениях иудаизма? На все эти вопросы вы сумеете найти ответы, только дочитав книгу.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».

В этой книге собраны небольшие лирические рассказы. «Ещё в раннем детстве, в деревенском моём детстве, я поняла, что можно разговаривать с деревьями, перекликаться с птицами, говорить с облаками. В самые тяжёлые минуты жизни уходила я к ним, к тому неживому, что было для меня самым живым. И теперь, когда душа моя выжжена, только к небу, деревьям и цветам могу обращаться я на равных — они поймут». Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Московского союза литераторов.

Жестокая и смешная сказка с множеством натуралистичных сцен насилия. Читается за 20-30 минут. Прекрасно подойдет для странного летнего вечера. «Жук, что ел жуков» – это макросъемка мира, что скрыт от нас в траве и листве. Здесь зарождаются и гибнут народы, кипят войны и революции, а один человеческий день составляет целую эпоху. Вместе с Жуком и Клещом вы отправитесь в опасное путешествие с не менее опасными последствиями.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Рассказы македонских писателей с предуведомлением филолога, лауреата многих премий Милана Гюрчинова (1928), где он, среди прочего, пишет: «У писателей полностью исчезло то плодотворное противостояние, которое во все времена было и остается важной и достойной одобрения отличительной чертой любого истинного художника слова». Рассказы Зорана Ковачевского (1943–2006), Драги Михайловского (1951), Димитрие Дурацовского (1952). Перевод с македонского Ольги Панькиной.

Рубрика «Другая поэзия» — Майкл Палмер — американский поэт, переводчик, эссеист. Перевод и вступление Владимира Аристова, перевод А. Драгомощенко, Т. Бонч-Осмоловской, А. Скидана, В. Фещенко.

Гарольд Пинтер (1930–2008) — «Суета сует», пьеса. Ужас истории, просвечивающий сквозь историю любви. Перевод с английского и вступление Галины Коваленко.Здесь же — «Как, вы уже уходите?» (Моя жизнь с Гарольдом Пинтером). Отрывки из воспоминаний Антонии Фрейзер, жены драматурга — перевод Анны Шульгат; и в ее же переводе — «Первая постановка „Комнаты“» Генри Вулфа (1930), актера, режиссера, друга Гарольда Пинтера.