Факундо - [115]

Что может дать Сармьенто традиционная литература для воплощения его устремлений? Какой из существующих жанров может стать для него той формой, в которой отольется его личность? Костумбристский очерк? Сармьенто писал костумбристские очерки, многому научившись у крупного испанского писателя просветительски-романтического толка Хосе Мариано де Ларры (1809—1837), бичевавшего общественные пороки, косные нравы и обычаи Испании. Но жанр этот был слишком тесен для него, ведь речь идет о частностях, деталях, фрагментах бытия, в то время как он думает о другом порядке. Поэзия? Но это химеротворчество. Именно так, с иронией он писал об испанской поэтической традиции и об аргентинских поэтах, за что на него весьма обиделся Эстебан Эчеверриа: «Я вас прощаю, аргентинские поэты!.. Складывайте стихи и заселяйте реки фантастическими существами, ведь корабли не потревожат глади их вод. И в то время как другие оплодотворяют землю, в то время как на ваших глазах нагруженные корабли преодолевают стремнину, пойте, как птички, и считайте слоги, в то время как другие подсчитывают полученные пинки»[473].

В этом цитируемом письме из «Путешествий» Сармьенто поэтическим жанрам противопоставляет «жанры» практической жизнедеятельности: груженые корабли, топор, расчищающий чащобу, плуг и т. п. Значит ли это, что он отвергает поэзию вообще как таковую? Нет, он отвергает непрактическую поэзию, поэта, который «запирается в самом себе и сочиняет стихи, иногда возвышенный, но всегда бесплодный монолог, позволяющий ему почувствовать себя умным и способным к действию и к жизни», и утверждает «поэта-практика»[474].

Характерно, что в этом же письме, отдавая должное Эчеверриа как автору поэмы «Пленница» (1837), где впервые воссозданы величественные картины аргентинской пампы, Сармьенто хвалит тех поэтов, которые фактически не существовали в то время для литературы «хорошего вкуса»,—так называемых поэтов-гаучо. И основатель этого течения аргентинской поэзии Бартоломе Идальго, современник Войны за независимость, и Иларио Аскасуби, участник борьбы с Росасом, писали о непосредственных политических событиях простонародным языком, как бы от имени гаучо-крестьянина, солдата, участника кровавой смуты, охватившей их землю, их поэзия была прямым политическим действием, практическим участием в истории. В другом письме он хвалит романтика Хосе Мармоля, яростного тираноборца, писавшего политические инвективы против Росаса. Поэзия не отлетающая от действительности, а погруженная в жизнь, и более того — изменяющая ее, как и практические виды деятельности,— вот идеал Сармьенто.

Можно ли считать его позицию антиэстетическим прагматизмом? Нет, у Сармьенто взгляд на литературу не утилитарный, а, по сути, более глубокий, более органичный, чем у романтиков, устремленный к корням творчества, к той завязи, из которого она рождается. Вот, например, другое противопоставление, дающее представление о том, насколько новым и глубоким было его понимание «практической», т. е. истинной поэзии. В письме из тех же «Путешествий» он описывает свои впечатления от пения рабов-негров, что он слышал в Рио-де-Жанейро. Песня рождалась во время непосильного труда, на пределе последних жизненных сил, как вопль, рвущийся из души человека. Такого прекрасного пения, пишет Сармьенто, он не слышал ни в одной опере! Одним словом, истинная красота питается кровью, страданием, и сама становится орудием преображения истории.

Существенно, что все приведенные суждения о поэзии, искусстве принадлежат к периоду уже после издания «Факундо» и, следовательно, обобщают его собственный литературный опыт.

И, наконец, еще одна важная для понимания «Факундо» мысль Сармьенто о том, что истинные поэты, как пророки, всегда переходили в зрелости от стихов — слишком условного творчества — к свободной прозе. Вспомним: газета —не только трибуна, но и амвон, не только парламентская речь, но и проповедь. Свободная пророческая проза, поэзия которой рождается из страстной мечты о новом будущем, из боли от настоящего, из решимости его переделать. А из чего сложится эта поэзия, какие формальные приемы будут в ней использованы и каков будет ее жанр, разве это существенно?! Эта позиция важна для понимания того, как относился Сармьенто к прочитанному, готовясь к «Факундо», как он становился писателем.

На вопрос, где он учился, Сармьенто отвечал: «В университете мира». Он не был ни мыслителем, ни ученым, ни писателем академического, традиционного толка, и не только потому, что не получил систематического образования. Были тому и объективные, и сознательные субъективные причины. Точно так же, как в самой его творческой осанке, так и в его мышлении и знании сошлись разные эпохи — от Вико, Руссо и Просвещения до романтизма и зачатков позитивизма. Настоящее столпотворение систем, ни одна из которых не могла сама по себе удовлетворить Сармьенто и послужить ответом на то, что волновало его, ибо все эти системы отвечали на вопросы иной действительности. Смешение теорий, концепций разных эпох было неизбежностью и необходимостью, а романтическая свобода мысли, превыше всего ценившаяся Сармьенто, утверждала вместо классического системного энциклопедизма симбиоз знаний как принцип. Сказалось это, естественно, и на творческом почерке Сармьенто. Пожалуй, из всех писателей философско-исторического склада он был самым небрежным, по академическим канонам непозволительно небрежным. Он путал авторов, приводил цитаты по памяти, источники его нередко сомнительны, читал он подряд все, что доходило до него. Но при этом Сармьенто, не выносивший начетничества и интеллектуального педантизма, был умнейшим читателем, черпавшим из книг то, что ему было нужно, чтобы из хаоса знаний родился его собственный интеллектуальный

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Привет тебе, любитель чтения. Не советуем тебе открывать «Реквием» утром перед выходом на работу, можешь существенно опоздать. Кто способен читать между строк, может уловить, что важное в своем непосредственном проявлении становится собственной противоположностью. Очевидно-то, что актуальность не теряется с годами, и на такой доброй морали строится мир и в наши дни, и в былые времена, и в будущих эпохах и цивилизациях. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного передохнуть и расслабиться от основного потока информации.

Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.

Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.

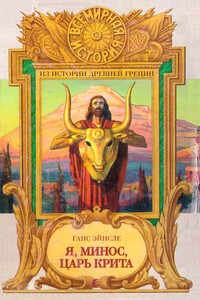

Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.