Евпатий - [10]

— Гульсун?

Всё ещё трудящиеся над шкурой бавурчины, давая спине отдых, поочерёдно замирали, сидя столбиками и засунув в подмышки замёрзшие пальцы. На Кокочу с Лобсоголдоем не смотрели они.

— Эдакая хатахтай**** губки надует, — бывалым тоном рассуждал, улыбаясь, Лобсоголдой, — насурмлённою бровью поведёт, и мы с тобой, Кокчу, и на штурм, и в атаку отправимся, полагая, что за монголов.

**** Х а т а х т а й — красавица.

Где-то на другом берегу залаяла орусутская собака.

Сидеть становилось холодно, на душе уныло.

Лобсоголдой поднял со снега брошенный давеча прутик и переломил.

— Знаешь, Кокчу! Не могу понять, постигнуть я, для чего, для какой такой цели мучается человек. Ума не приложу!

Кокочу задумался, хотел отвечать — шаман Оточ говорит, дескать, затем и затем, — как один из бавурчинов поманил Лобсоголдоя ножом. Иди-ка де. И за плечо себе показал, когда поднялся тот.

Шагах в пяти-шести за работающими бавурчинами маячила в густящейся тьме знакомая широкоплечая фигура.

Лобсоголдой шёл неспешной, на пятках, словно к прыжку всякий миг готовой походкой. Кокочу с замиранием сердца следил, и кожа у него на щеках и лбу зябла от напрягающейся тишины. Стройно-сутуловатый анда, как камышовый увёртливый кот манол, к ирвэсу* приближался. Как быстрокрылый сокол-чеглок, к громаде грифу-бородачу подлетал.

* И р в э с —барс.

* * * * *

* * * *

Хан дважды не говорит, судьба по два раза не благоприятствует!

— В другой раз, Лобсо, — косясь широко расставленными тёмными глазами на бавурчинов, сказал Хостоврул, — пускай козолюб твой поостережётся плохие вести развозить! За шерстью отправляясь, самому б остриженному не воротиться... — И с нарочито хищным весельем захохотал громко. Пускай, мол, если Лобсоголдоев анда слышит, потрусит немножко.

Лобсоголдой, из последней силы принуждая себя, раздвигал губы в искательной улыбке.

Бурулдаю велено передать через Кокочу: Большой Совет завтра. И нойоны его, и чербии явятся пусть числом не менее девяти. И пускай козолюб-богол поторопится. Нынешней ночью луна в небе плоховата.

* * * * *

* * * * *

По захолодевшему шерстистому крупу Эсхель-халиун погладя, в чёрно-снежную ночь за стремя анду подтолкнул. «Не давай, Кокчу, никому обрывать воротник своей шубы! Крепче за гриву судьбы уцепись...»

Нескладная широкотазая фигура удалялась, растворяясь в синеющей мгле.

Снег светло сиял под луной на ладонях берегов. Середина речки была серой, выдутой ветром до взбугрившегося местами льда. Прощальная улыбка Кокчу — вот, мол, анда Лобсо, живой ведь я! — так и запечатлелась в нём, как последний привет. Что ж, если в жизни не увидятся, может, кто знает, после смерти встретятся ещё!

В юрте, разбросав по одеялу короткие ноги, спал возвратившийся с дневного дежурства Джебке. Тоже нукер и десятский верных, как и Лобсоголдой.

У очага на деревянной досочке лежали две лепешки. Спасибо, Джебке! Укрываясь одеялом, ещё подумал: «Как-то там Кокчу наш в темноте? Страшно, наверное».

«Сделав зло, — говорила мать, — опасайся беды! Ибо всему живому необходимо воздаяние по заслугам». Отчего ж Быку-зверю не воздастся никак? «Небу — сокол, младенцу — молоко, а жизни истина необходима, сынок!» — отец говорил. Если любовь есть, отец говорил, власть — не нужна! Добывая власть, человек силой хочет любви добыть... В бою, где, расстреляв стрелы и потеряв копьё, он, безоружный, прыгнул с Эберту на скакавшего мимо врага, он, Лобсоголдой, уважение и благодарность Быка Хостоврула заслужил. За доблесть пред строем объявив прощение девяти будущих проступков, вечером им с Джебке в юрту молодую, приседающую от ужаса кипчачку привели. И плохо это было, не то.

II

На вопрос отца Огодай, пожимая глупо плечами и хмыкая, забормотал:

— Про себя-то я могу сказать, что постараюсь осилить. Но после меня... А что как после меня народятся такие потомки, что, как говорится, «хоть ты их травушкой-муравушкой оберни — коровы есть не станут, хоть салом обложи — собаки есть не будут!» Не выйдет ли в таком случае дело по пословице: «Лося сохатого пропустил, а за мышью погнался!» Что мне сказать? Да только всего и могу сказать!

— Ну а если у Огодая народятся такие потомки, — возразил властелин и эцзг, — что хоть травой оберни — коровы есть не стануг, хоть салом обкрути — собаки есть не будут, то среди моих-то потомков ужели так-таки ни одного доброго не народится?

*

Кланяясь и морща в улыбке заспанные щёки, вошёл бокаул* и бочком-бочком с привычной сноровкой стал собирать в грязный передник посуду от вечернего вкушания. В лукавых, взблёскивающих глазках мелькало поселившееся с недавнего времени льстивое любопытство.

* Б о к а у л — следящий за трапезой.

— Тарак ей отнеси, — отвечая на эти взгляды, сказал негромко, — хераму* горячего. Мяса.

*Х е р а м — напиток из кумыса (чай).

Про сайгачиху Гульсун не хотелось сейчас.

Полешко подправил в очаге. К растопыренной короткопалой пятерне оранжевые языки ластились. Рука ало-прозрачной была, атласно-нежной.

«Шихэтэ юмада дулда хэбэ!» Имеющиеушиданеуслышат, имеющие языкданепередадут. Желая скрыть лиходейство, бартмачи отрезают у краденой скотины язык и уши и в деле, заслуживающем небесной кары, у Неба же просят вспоможения. С поры, как в белой юрточке сайгачиха Гульсун поселилась, словно рыльце в пушку! Неужто и он, как такой бартмач, сам себя запутывает тут? Зачем?! Когда за семь лун до объявленного курултая выстрелом с двадцати шагов уложил обыкновенную степную жабу, матушка Эбугай, возликовав от счастливого предзнаменования, устроила семейный совет. Самый старший — Урда наш, хоть и сын Джочи-хана и всем хорош, главой осиротевшего уруга никак не может. Чагадай с Огодаем мать-татарку в неправомощность вменят. Главной женой, объявленной государю-эцэгу, она, Эбугай-учжин, была Джочи-хану. Посему главой осиротевшего рода и преемником улуса Джочи первенца своего Бату-хана предлагает она.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, куда включены повесть «Сентябрь», ранее публиковавшаяся в журнале «Сибирские огни», и рассказы, автор ведет откровенный разговор о молодом современнике, об осмыслении им подлинных и мнимых ценностей, о долге человека перед обществом и совестью.

Владимир Курносенко - прежде челябинский, а ныне псковский житель. Его роман «Евпатий» номинирован на премию «Русский Букер» (1997), а повесть «Прекрасны лица спящих» вошла в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина (2004). «Сперва как врач-хирург, затем - как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с нимлитератора - помочь убавить боль и уменьшить страдания человека» (Виктор Астафьев)

Молодой писатель из Челябинска в доверительной лирической форме стремится утвердить высокую моральную ответственность каждого человека не только за свою судьбу, но и за судьбы других людей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

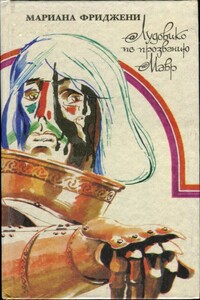

Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.