Эстетика и литература. Великие романы на рубеже веков - [98]

Согласно Беньямину, Кафка показывает нам «границы доступного человеческому пониманию», и действительно:

Иногда кажется, что он вот-вот заговорит, как Великий Инквизитор у Достоевского: «Но если так, то тут тайна, и нам не понять её. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести»>19.

Необходимость принять тайну является необходимостью принять тот факт, что не всё можно знать и помнить: в конечном счёте, это – осознание необходимости забвения. В забвении, продолжает Беньямин, вещи «искажены и нераспознаваемы»>20. Это означает, как он говорил ранее, что они отсылают к «чему-то другому, отличному от себя». Другое – это то, что скрывается в вещах, что мы не можем помнить, и что мешает нам распознавать вещи в их идентичности, настолько они выглядят для нас искажёнными. Это «другое» скрывается в вещах, которые уже всегда открыты перед нами – для напоминания нам, что поднять покров над тем, что скрыто и забыто, мы не можем. Беньямин подчёркивает, что в Процессе, когда один из героев имеет что-то сообщить К. – он делает это в такой манере, словно тот это запамятовал и должен, следовательно, припомнить; и добавляет, цитируя Вилли Хааса, что главное свойство забвения – это то, что оно «и самоё себя забывает тоже»>21. В своём желании «обладать» истиной, в своём нетерпении явить на свет скрытое и забытое, как если бы можно было снять покров со всего и вспомнить всё, К. приходит к тому, что забывает забытое, забывает то «глубинное забвение, что предшествует памяти и является и основой её, и её разрушением»>22.

Таким образом, именно К., желающий снять покровы с истины, погружается в забвение: «он, который весь – ожидание апетейи, воплощает в себе самое совершенное забывание; более того, основывает это ожидание именно на таком забывании»>23. Забвение К. раскрывается в его нетерпении преодолеть «другое», даже не распознавая его. Это забвение – которое лежит в основе нашего воспоминания и, таким образом, не может быть преодолено – не относится к чему-то в прошлом, но находится внутри самого нашего знания и воспоминания, возникающего время от времени. То есть, если на наш вопрос нет ответа – это потому, что и в нём тоже таится неизбежное забывание. К. продолжает видеть в забвении простое противоречие воспоминанию, в молчании – противоречие слову, и не ведает о «безмолвной молитве», молитве как практике молчания; не ведает скрытого бога, который явится за открытой дверью – и полагает его богом, которого нужно ещё найти, как если бы дверь была закрыта. Но скрытый бог – это истина, хранящая молчание и забвение, от которых происходит всякое слово и всякое воспоминание.

Как заметил Беньямин, никто так, как Кафка, «не соблюдал заповедь: ‘Не сотвори себе кумира“ столь же скрупулёзно»>24. Здесь кумир – это идол, идол отвечающий, нарушающий молчание и забвение, представляющий единство и истину как нечто уже данное: это, в конечном итоге, образ-идол, порождённый нетерпением К., толкающий его не видеть в скитании знак недосягаемости цели, а в конечности мира – оторванность от истины. Неявным образом Кафка осуждает и нетерпение читателя: нетерпение, толкающее последнего видеть в тексте то нечто, за чем скрывается смысл, который читатель должен раскрыть. Образ-идол должен нарушить то молчание и то забывание, от которых происходит всякая истина. И если при сочинении всегда можно впасть в грех сотворения образов-кумиров, то становится понятен выбор Кафки в пользу парабол и романов, которые не могут и не должны заканчиваться, так как лишь таким образом истина может обнаружиться во всей своей парадоксальности.

7. Литература как вина

Как и Флобер, Кафка убеждён, что литература требует уединения, оторванности от жизни и от мира. Только при этом условии, означающем смерть человека, литература может достигнуть идеала абсолютного совершенства. С этой точки зрения она становится отрицанием жизни и той истины, что представлена всеми теми, кто существует внутри жизни – точно так, как показано в Замке. Для Кафки литература не искупает жизнь, не придаёт ей смысл, но оставляет её в своей бессмысленности. Это то, что он изображает в своей Исправительной колонии: здесь существует аппарат, который открывает осуждённому истину, убивая его с помощью «вырезания» на теле его вины и, таким образом, превращая смерть в момент искупления, другими словами – момент, в который жизнь приобретает смысл. Внезапно аппарат разваливается, что делает казнь капитана бессмысленной – без «вырезания» >5 вины последнего, а значит, без дарования ему обещанного спасения>25. Таким же образом повествование Кафки лишает читателя какой бы то ни было формы катарсиса.

В отличие от Флобера и Пруста у Кафки любовь к литературе сопровождается осознанием необходимости искупить вину, «грех»>526. Повествование Кафки – это «машина по производству метафор»

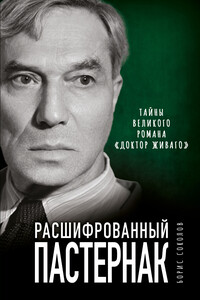

Книга известного историка литературы, доктора филологических наук Бориса Соколова, автора бестселлеров «Расшифрованный Достоевский» и «Расшифрованный Гоголь», рассказывает о главных тайнах легендарного романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», включенного в российскую школьную программу. Автор дает ответы на многие вопросы, неизменно возникающие при чтении этой великой книги, ставшей едва ли не самым знаменитым романом XX столетия. Кто стал прототипом основных героев романа? Как отразились в «Докторе Живаго» любовные истории и другие факты биографии самого Бориса Пастернака? Как преломились в романе взаимоотношения Пастернака со Сталиным и как на его страницы попал маршал Тухачевский? Как великий русский поэт получил за этот роман Нобелевскую премию по литературе и почему вынужден был от нее отказаться? Почему роман не понравился властям и как была организована травля его автора? Как трансформировалось в образах героев «Доктора Живаго» отношение Пастернака к Советской власти и Октябрьской революции 1917 года, его увлечение идеями анархизма?

Эта книга – о роли писателей русского Монпарнаса в формировании эстетики, стиля и кода транснационального модернизма 1920–1930-х годов. Монпарнас рассматривается здесь не только как знаковый локус французской столицы, но, в первую очередь, как метафора «постапокалиптической» европейской литературы, возникшей из опыта Первой мировой войны, революционных потрясений и массовых миграций. Творчество молодых авторов русской диаспоры, как и западных писателей «потерянного поколения», стало откликом на эстетический, философский и экзистенциальный кризис, ощущение охватившей западную цивилизацию энтропии, распространение тоталитарных дискурсов, «кинематографизацию» массовой культуры, новые социальные практики современного мегаполиса.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга о тайнах и загадках археологии, этнографии, антропологии, лингвистики состоит из двух частей: «По следам грабителей могил» (повесть о криминальной археологии) и «Сильбо Гомера и другие» (о загадочном языке свиста у некоторых народов мира).

Американский популяризатор науки описывает один из наиболее интересных экспериментов в современной этологии и лингвистике – преодоление извечного барьера в общении человека с животными. Наряду с поразительными фактами обучения шимпанзе знаково-понятийному языку глухонемых автор излагает взгляды крупных лингвистов на природу языка и историю его развития.Кинга рассчитана на широкий круг читателей, но особенно она будет интересна специалистам, занимающимся проблемами коммуникации и языка.