Эпигенетика - [49]

Хотя первоначальные исследования указывали на полуконсервативный процесс, в ходе которого откладывается новый тетрамер H3/Н4, вслед за чем инкорпорируются два новых димера Н2А/Н2В, данные последнего времени подвергли эту гипотезу сомнению. В этой недавней модели «новые» полипептиды H3 и Н4, которые уже могут нести несколько посттрансляционных модифкаций, включаются как вновь синтезированные гистоновые димеры H3/Н4 вместе со «старыми» димерами H3/Н4, расходящимися между материнской и дочерней ДНК. Если это так. тогда эти модифицированные, родительские димеры H3/Н4 также присутствуют теперь вместе с вновь синтезированными димерами на одной и той же ДНК. Их совместное присутствие могло бы тогда диктовать, какие «правильные» модификации должны размещаться на вновь добавленных димерах (Tagami et al., 2004). Эта модель выглядит привлекательной и может помочь объяснить наследование гистоновых модификаций и, таким образом, воспроизведение эпигенетической информации в ходе репликации ДНК и при клеточном делении. Однако необходимы новые данные в поддержку этой или других моделей, предназначенных для объяснения передачи хроматиновых меток в ходе клеточного деления.

Заканчивая эту главу, мы задаем вопрос: отличается ли эпигенетический контроль сколько-нибудь фундаментальным образом от основных генетических принципов? Хотя мы можем захотеть рассматривать «эпигенетический ландшафт» Уодцингтона как разграниченные участки активирующих и репрессивных гистоновых модификаций на континууме хроматинового полимера, этот взгляд легко может оказаться чрезмерной детализацией. Ведь только в последние годы мы узнали об основных ферментных системах, посредством которых могли воспроизводиться модификации гистонов. Это оформило наши современные представления о стабильности и, отсюда, наследовании некоторых гистоновых меток. Кроме того, это подчеркивается недавними исследованиями, которые показывают, что мутации по активностям, модифицирующим хроматин, таким как ремоделеры нуклеосом (Cho et al., 2004; Mohrmann and Verrijzer, 2005), DNMTs (Robertson, 2005), HDACs или HMKTs (Schneider et al., 2002), поскольку они часто обнаруживаются при ненормальном развитии и неоплазиях, являются красноречивыми примерами конечного могущества генетического контроля. Как таковое, возникновение опухоли у этих мутантных мышей обычно рассматривается как генетическое заболевание. В противоположность этому изменения в структуре хромосом, метилировании ДНК и профилях модификаций гистонов — которые не вызываются мутировавшим геном — обычно классифицируются как «истинные» эпигенетические аберрации. Превосходными примерами этих более пластичных систем являются стохастические «выборы» в раннем эмбриональном развитии, репрограммируемые пересадкой ядра, транскрипционная память, геномный импринтинг, мозаичная инактивация Х-хромосомы, центромерная идентичность и прогрессия опухоли. Генетика и эпигенетика, таким образом, оказываются тесно связанными явлениями, и обеим им присуще их воспроизведение в ходе клеточных делений, которое, в том что касается генетического контроля, охватывает также и зародышевый путь, если мутации возникают в зародышевых клетках В случае других — часто слишком легко классифицируемых — эпигенетических модификаций мы не знаем, являются ли они лишь отражением мелких и преходящих реакций на изменения во внешней среде или же вносят существенный вклад в фенотипические различия, которые затем могут поддерживаться на протяжении многих делений соматических клеток, хотя и не бесконечного их числа, и иногда могут затрагивать зародышевый путь. Даже при наших весьма продвинутых сегодня знаниях об эпигенетических механизмах какие-либо новые доводы в пользу ламаркизма отсутствуют или почти отсутствуют.

17. Основные вопросы в эпигенетических исследованиях

В этой книге обсуждаются фундаментальные концепции и общие принципы, объясняющие, как происходят эпигенетические явления, какими бы загадочными они не казались. Наша конечная цель — представить читателю современные представления о механизмах, направляющих и формирующих эти концепции, на фоне разнообразных биологических данных, из которых они возникли. Всего лишь за несколько лет эпигенетические исследования дали интригующие и замечательные сведения и революционные открытия; тем не менее, многие давно поставленные вопросы остаются без ответа (рис. 3.21). Хотя и соблазнительно набросать широкими мазками выводы и предложить на обсуждение общие правила, основывающиеся на этом прогрессе, мы предостерегаем от этой тенденции, подозревая, что будут обнаружены многочисленные исключения из этих правил. Например, ясно, что имеют место значительные различия между организмами. В особенности степень и тип гистоновых модификаций, варианты гистонов, метилирование ДНК и использование механизма РНКи существенно варьируют от одноклеточных до многоклеточных организмов.

Имеются, однако, множество оснований с новой энергией взяться за исследовательские программы, нацеленные на молекулярный анализ эпигенетических явлений. Элегантные биохимические и генетические исследования уже позволили успешно и беспрецедентным образом проанализировать многие функциональные аспекты этих путей. Поэтому можно было бы предсказать, что тщательный анализ эпигенетических переходов в разных типах клеток (например, стволовые versus дифференцированные; покоящиеся versus пролиферирующие) выявит ключевые признаки плюрипотентности (Bernstein et al., 2006; Boyer et al., 2006; Lee et al., 2006). Весьма вероятно, что это окажется ценным в определении того, какие изменения хроматина существенны во время нормальной дифференцировки в сравнении с болезненными состояниями и туморогенезом. Например, ожидается, что использование таких подходов, как крупномасштабное картирование на нормальных, опухолевых или ES-клетках — получение «эпигенетического ландшафта» вдоль по длине целых хромосом (Brachen et al., 2006b; Squazzo et al., 2006; Epigenomics AG, ENCODE, GEN-AU,

Говорят: история умеет хранить свои тайны. Справедливости ради добавим: способна она порой и проговариваться. И при всем стремлении, возникающем время от времени кое у кого, вытравить из нее нечто нежелательное, оно то и дело будет выглядывать наружу этими «проговорками» истории, порождая в людях вопросы и жажду дать на них ответ. Попробуем и мы пробиться сквозь бастионы одной величественной Тайны, пронзающей собою два десятка веков.

Эта книга для людей которым хочется лучше понять происходящее в нашем мире в последние годы. Для людей которые не хотят попасть в жернова 3-ей мировой войны из-за ошибок и амбиций политиков. Не хотят для своей страны судьбы Гитлеровской Германии или современной Украины. Она отражает взгляд автора на мировые события и не претендуют на абсолютную истину. Это попытка познакомить читателя с альтернативной мировой масс медиа точкой зрения. Довольно много фактов и объяснений автор взял из открытых источников.

"Ладога" - научно-популярный очерк об одном из крупнейших озер нашей страны. Происхождение и географические характеристики Ладожского озера, животный и растительный мир, некоторые проблемы экономики, города Приладожья и его достопримечательности - таковы вопросы, которые освещаются в книге. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

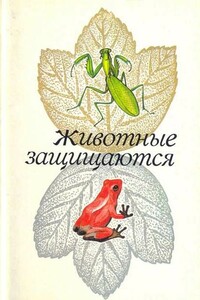

Комплект из 16 открыток знакомит читателя с отдельными животными, отличающимися наиболее типичными или оригинальными способами пассивной обороны. Некоторые из них включены в Красную книгу СССР как редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения и поэтому нуждающиеся в строгой охране. В их числе, например, белая чайка, богомол древесный, жук-бомбардир ребристый, бабочки-медведицы, ленточницы, пестрянки. Художник А. М. Семенцов-Огиевский.

В 1915 г. немецкая подводная лодка торпедировала один из.крупнейших для того времени лайнеров , в результате чего погибло 1198 человек. Об обстановке на борту лайнера, действиях капитана судна и командира подводной лодки, о людях, оказавшихся в трагической ситуации, рассказывает эта книга. Она продолжает ставшую традиционной для издательства серию книг об авариях и катастрофах кораблей и судов. Для всех, кто интересуется историей судостроения и флота.

О друзьях наших — деревьях и лесах — рассказывает автор в этой книге. Вместе с ним читатель поплывет на лодке по Днепру и увидит дуб Тараса Шевченко, познакомится со степными лесами Украины и побывает в лесах Подмосковья, окажется под зеленым сводом вековечной тайги и узнает жизнь городских парков, пересечет Белое море и даже попадет в лесной пожар. Путешествуя с автором, читатель побывает у лесорубов и на плотах проплывет всю Мезень. А там, где упал когда-то Тунгусский метеорит, подивится чуду, над разгадкой которого ученые до сих пор ломают головы.