Эпигенетика - [47]

Идентификация ингибиторов для других классов модификаторов гистонов, а именно HKMTs и PRMTs, находится в настоящее время на стадии разработки. В геноме млекопитающих имеются приблизительно 50 одних только HKMTs с доменом SET. Большинство хорошо охарактеризованных энзимов, таких как SUV39H, EZH2, MLL и RIZ, уже связывали с развитием опухолей (Schneider et al., 2002). Так, используются методы высокопроизводительного скрининга (HTS) в надежде идентифицировать низкомолекулярные ингибиторы, которые можно было бы использовать в исследовательской работе и, в конечном счете, в противораковой терапии. Для такого подхода годятся все классы энзимов, модифицирующих гистоны, поскольку их специфические сайты связывания с субстратом (т. е. гистоновыми пептидами), в противоположность сайтам связывания общего кофактора (например, СоАи SAM), позволяют разрабатывать лекарственные препараты более селективного действия. HTS оказался успешным в случае HDACs (Su et al., 2000), PRMTs (D. Cheng et al., 2004) и HKMTs (Greiner et al., 2005).

Для того чтобы произошел переход знаний из фундаментальных исследований в прикладные, требуются как основанные на гипотезах, так и эмпирические подходы, чтобы окончательно определить эффективность и полезность какого-нибудь ингибитора энзима, модифицирующего гистоны. Например, селективные ингибиторы HKMT против MLL или EZH2 могут быть ценными терапевтическими агентами против лейкемии или рака простаты. В качестве альтернативы использование HKMT-ингибитора SUV39H (что интуитивно кажется неправильным из-за потребности в этом энзиме для поддержания конститутивного гетерохроматина и стабильности генома) могло бы все же избирательно сенсибилизировать опухолевые клетки. Кроме того, анализ HDAC-ингибитора SAHA показал, что он может действовать через дополнительные пути, не связанные с реактивацией транскрипции (Marks and Jiang, 2005). Например, HDAC-ингибиторы могут также сенсибилизировать повреждения хроматина, подавляя эффективную репарацию ДНК и делая возможным возникновение геномной нестабильности, которая может включить апоптоз в опухолевых клетках. Эти наблюдения необходимо будет проконтролировать при оценке эффективности двойной комбинационной терапии. Однако, судя по результатам, имеющимся на сегодняшний день, можно себе представить, что комбинационная терапия с использованием HDAC- и HKMT-ингибиторов может быть более избирательной в уничтожении пронеопластических клеток, переводя их в состояние информационной избыточности и катастрофы с хроматином. Можно надеяться, что продолжение исследований позволит идентифицировать жизнеспособные кандидатуры для эффективной эпигенетической противораковой терапии.

16. В чем же в действительности заключается эпигенетический контроль?

В транскрипции или регуляции хроматина играют роль приблизительно 10 % пула белков, закодированных в геноме млекопитающих (база данных Swiss-Prot). Исходя из того, что геном млекопитающих состоит из 3 × 10>9 п.н., он должен вмещать ~ 1 × 10>7 нуклеосом. Это дает начало огромному разнообразию возможных регуляторных сигналов, включая взаимодействия при связывании с ДНК, модификации гистонов, варианты гистонов, ремоделинг нуклеосом, метилирование ДНК и некодирующие РНК. Один только процесс регуляции транскрипции весьма сложен и часто требует сборки крупных мультипротеиновых комплексов (>100 белков), чтобы обеспечить инициацию, элонгацию и правильный процессинг информационной РНК с одиночного выбранного промотора. Если уж регуляция, специфическая по отношению к нуклеотидной последовательности ДНК, столь сложна, можно ожидать, что еще сложнее окажутся характеризующиеся низким сродством ассоциации вдоль динамического полимера, состоящего из ДНК и гистонов. Исходя из этих соображений, можно ожидать, что лишь изредка какая-то одна модификация будет коррелировать с одним каким-то эпигенетическим состоянием. Более вероятно (и в пользу этого говорят экспериментальные данные), что эпигенетические состояния стабилизируются и воспроизводятся определенной комбинацией или кумулятивным влиянием нескольких (возможно, многих) сигналов на протяженном участке хроматина (Fischle et al., 2003b; Lachner et al., 2003; Henikoff, 2005).

По большей части, связывание транскрипционного фактора является временным и утрачивается в последующих клеточных делениях. Для сохраняющихся паттернов генной экспрессии транскрипционные факторы нужны при каждом последующем клеточном делении. Как таковой, эпигенетический контроль может усиливать первичный сигнал (например, стимуляцию промотора, сайленсинг генов, определение центромеры) в последовательных клеточных генерациях (но не бесконечного их числа) путем наследственной передачи информации через хроматиновую матрицу (рис. 3.20). Интересно отметить, что у S. pombe эпигенетический мозаицизм, зависящий от Swi6, можно репрессировать на много клеточных делений во время как митоза, так и мейоза (Grewal and Klar, 1996) модификациями гистонов (вероятнее всего, H3K9me2). Аналогичные исследования были выполнены на Drosophila с использованием импульса некоего активирующего транскрипционного фактора для передачи клеточной памяти об экспрессии гена Нох в зародышевом пути самок (Cavalli and Раго, 1999). В обоих этих примерах эпигенетическая память опосредуется изменениями хроматина, в том числе отдельными модификациями гистонов и, вероятнее всего, включением гистоновых вариантов.

Говорят: история умеет хранить свои тайны. Справедливости ради добавим: способна она порой и проговариваться. И при всем стремлении, возникающем время от времени кое у кого, вытравить из нее нечто нежелательное, оно то и дело будет выглядывать наружу этими «проговорками» истории, порождая в людях вопросы и жажду дать на них ответ. Попробуем и мы пробиться сквозь бастионы одной величественной Тайны, пронзающей собою два десятка веков.

Эта книга для людей которым хочется лучше понять происходящее в нашем мире в последние годы. Для людей которые не хотят попасть в жернова 3-ей мировой войны из-за ошибок и амбиций политиков. Не хотят для своей страны судьбы Гитлеровской Германии или современной Украины. Она отражает взгляд автора на мировые события и не претендуют на абсолютную истину. Это попытка познакомить читателя с альтернативной мировой масс медиа точкой зрения. Довольно много фактов и объяснений автор взял из открытых источников.

"Ладога" - научно-популярный очерк об одном из крупнейших озер нашей страны. Происхождение и географические характеристики Ладожского озера, животный и растительный мир, некоторые проблемы экономики, города Приладожья и его достопримечательности - таковы вопросы, которые освещаются в книге. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

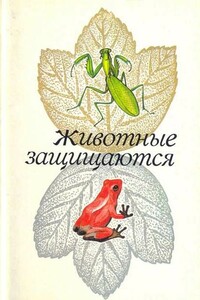

Комплект из 16 открыток знакомит читателя с отдельными животными, отличающимися наиболее типичными или оригинальными способами пассивной обороны. Некоторые из них включены в Красную книгу СССР как редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения и поэтому нуждающиеся в строгой охране. В их числе, например, белая чайка, богомол древесный, жук-бомбардир ребристый, бабочки-медведицы, ленточницы, пестрянки. Художник А. М. Семенцов-Огиевский.

В 1915 г. немецкая подводная лодка торпедировала один из.крупнейших для того времени лайнеров , в результате чего погибло 1198 человек. Об обстановке на борту лайнера, действиях капитана судна и командира подводной лодки, о людях, оказавшихся в трагической ситуации, рассказывает эта книга. Она продолжает ставшую традиционной для издательства серию книг об авариях и катастрофах кораблей и судов. Для всех, кто интересуется историей судостроения и флота.

О друзьях наших — деревьях и лесах — рассказывает автор в этой книге. Вместе с ним читатель поплывет на лодке по Днепру и увидит дуб Тараса Шевченко, познакомится со степными лесами Украины и побывает в лесах Подмосковья, окажется под зеленым сводом вековечной тайги и узнает жизнь городских парков, пересечет Белое море и даже попадет в лесной пожар. Путешествуя с автором, читатель побывает у лесорубов и на плотах проплывет всю Мезень. А там, где упал когда-то Тунгусский метеорит, подивится чуду, над разгадкой которого ученые до сих пор ломают головы.